【www.guakaob.com--初一】

人教版初中文言文知识归纳

一、文言文通假字归纳

二、古今异义归纳

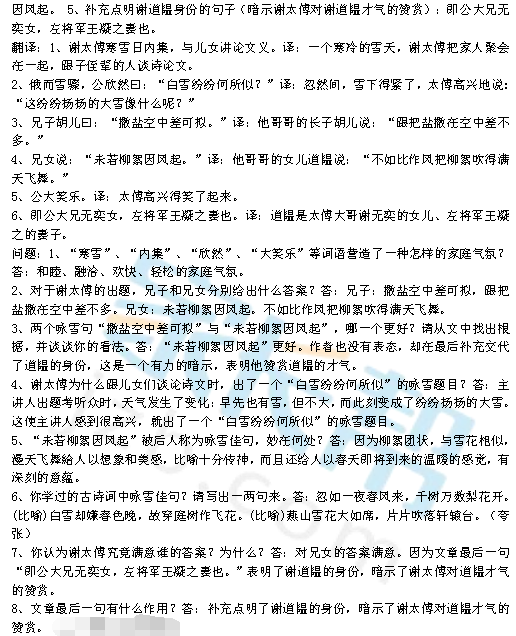

人教版语文七年级下册5《伤仲永》 金溪民方仲永,世隶耕。仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。父异焉,借旁近与之,即书诗四句,并自为其名。其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

余闻之也久。明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。令作诗,不能称前时之闻。又七年,还自扬州,复到舅家问焉,曰:“泯然众人矣。”

王子曰:“仲永之通悟,受之天也。其受之天也,贤于材人远矣。卒之为众人,则其受于人者不至也。彼其受之天也,如此其贤也,不受之人,且为众人;今夫不受之天,固众人,又不受之人,得为众人而已耶?”

1自是 二、翻译下列句子 答案

1、 邑人奇之,稍稍宾客其父, 或以钱币乞之。

2、 父利其然也,日扳仲永环谒 于邑人,不使学。

3、 其受之天也,贤于材人远矣。 卒之为众人,则其受于人者不至也。

仲永的通晓、领悟能力是天赋的。他的天资比一般有才能的人高得多。他最终成为一个平凡的人,是因为他没有受到后天的教育。

4、泯然众人矣。 5、余闻之也久。 6、令作诗,不能称前时之闻。

让(他)作诗,(写出来的诗已经)不能与以前的名声相称。

三、回答下列问题 答案

1、方仲永的变化经历了哪几个阶段?

第一阶段:幼年天资聪慧“即书诗四句”。“指物作诗立就”。

第二阶段:才能渐退,“不能称前时之闻”。第三阶段:“泯然众人矣”。

2、“受于天”指什么?“受于人”又指什么?

“受于天”指人的先天条件好,即有天赋。“受于人”指人后天学习和受到的教育。

3、方仲永由神童沦为平庸之辈的原因是什么?作者怎样看待?原因是“父利其然”,“不使学”,把仲永当作赚钱的工具,荒废其学业,不能使其天赋用在学习上。作者认为仲永才能衰退的原因是“受于人者不至”,即没有进行后天学习和教育,并由此引发天赋不如仲永的人如果不注重后天教育,结果将更不可设想的感触。

4、请你从方仲永的故事中提炼出一个观点(不与作者观点雷同)

吾生也有涯,而知无涯。活到老,学到老。“天才是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水”。

七年级下册: 15《孙权劝学》

原文: 初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

一、解释加点的词

1、卿今当涂掌事 当

3、但当涉猎,见往事耳 但 见4、孰若孤 孰 乃:6、即更刮目相待 更 见事二、翻译下列各句

1、孤岂欲卿治经为博士邪

我难道想要你研究经书当博士吗?

2、但当涉猎,见往事耳

只是应当浏览群书,了解历史罢了。

3、士别三日,即更刮目相待

士别三日,就要重新另眼看待。

4、大兄何见事之晚乎长兄怎么知道这件事这么晚啊!

5、蒙辞以军中多务吕蒙总是以军中事多来推辞。

三、写出自本课的成语 吴下阿蒙、士别三日、即更刮目相看(待)刮目相待、 开卷有益

四、回答下列问题: 答案

1、吕蒙的变化对你有什么启示?

要想让人刮目相看,一定要自己善于学习,并学有所成。

2、①孙权与吕蒙对话的主要内容是什么?②孙权用什么方法劝吕蒙学习的?

① 劝学。② 用自己的读书的体会现身说法。

3、找出鲁肃赞扬吕蒙的语句,并指出这里是什么描写?其作用是什么?

“卿今者才略,非复吴下阿蒙。这是侧面描写。作用是:突出表现吕蒙修业,学有所成。

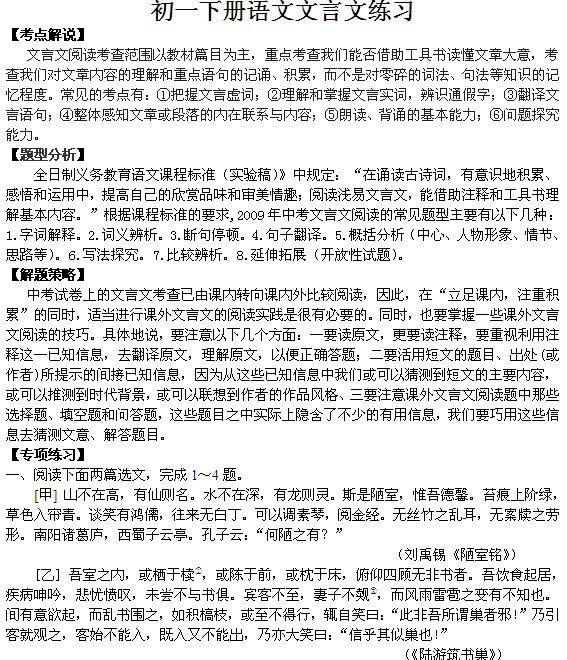

七年级下册:《口技》

京中有善口技者。会宾客大宴,于厅事之东北角,施八尺屏障,口技人坐屏障中,一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。众宾团坐。少顷,但闻屏障中抚尺一下,满坐寂然,无敢哗者。 遥闻深巷中犬吠,便有妇人惊觉欠伸,其夫呓语。既而儿醒,大啼。夫亦醒。妇抚儿乳,儿含乳啼,妇拍而呜之。又一大儿醒,絮絮不止。当是时,妇手拍儿声,口中呜声,儿含乳啼声,大儿初醒声,夫叱大儿声,一时齐发,众妙毕备。满坐宾客无不伸颈,侧目,微笑,默叹,以为妙绝。

未几,夫齁声起,妇拍儿亦渐拍渐止。微闻有鼠作作索索,盆器倾侧,妇梦中咳嗽。宾客意少舒,稍稍正坐。

忽一人大呼“火起”,夫起大呼,妇亦起大呼。两儿齐哭。俄而百千人大呼,百千儿哭,百千犬吠。中间力拉崩倒之声,火爆声,呼呼风声,百千齐作;又夹百千求救声,曳屋许许声,抢夺声,泼水声。凡所应有,无所不有。虽人有百手,手有百指,不能指其一端;人有百口,口有百舌,不能名其一处也。于是宾客无不变色离席,奋袖出臂,两股战战,几欲先走。

忽然抚尺一下,群响毕绝。撤屏视之,一人、一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。

答案 1 宴

少顷 但

:

7

8、妇抚儿乳 抚:9、宾客意少舒,稍稍正坐 意 间12、虽人有百手

不能名其一处也 、两股战战,几欲先走 股

。 走 15、群响毕绝 毕。 绝 二、翻译下列各句 答案 1、 虽人有百口,口有百舌, 不能名其一处出。

即使一个人有上百张嘴,每张嘴里有上百条舌头,也不能说出其中的一个地方来。

2、 于是宾客无不变色离席,奋袖出臂,两股战战,几欲先走。

在这种情况下,客人们没有不吓得变了脸色,离开座位,捋起衣袖露出手臂,两条大腿哆嗦打抖,几乎想要抢先跑掉。

三、回答以下问题 答案

1、归纳文章的主旨 高超的技艺。

2、 文多处描述听众的反应, 这些描述有什么效果?

课文三次描述听众的反应: 一是“满座宾客无不伸颈,侧目,微笑,默叹,以为妙绝”。“伸颈”“侧目”说明宾客听得入神,被深深吸引,惟恐有所遗漏;“微笑”,表示宾客对表演心领神会,感到满意;“默叹”写出宾客为表演者的技艺折服而又不便拍案叫好的神态。 二是“宾客意少舒,稍稍正坐”。“正坐”与“伸颈”“侧目”对照。“稍稍”是“逐渐”“渐渐”的意思,细致地表现了宾客情绪由紧张到松弛的渐变过程。 三是“宾客无不变色离席,奋袖出臂,两股战战,几欲先走”。写宾客惊慌欲逃的神态、动作,说明口技表演达到以假乱真的绝妙境界。这三处侧面描写,层层深入,生动细腻地刻画出听众的心理变化过程,表现了这场精彩的演出对听众具有巨大吸引力的表演效果,从而烘托了口技表演者技艺的高超。

七年级下册:

《夸父逐日》

夸父与日逐走,入日;渴,欲得饮,饮于河、渭;河、渭不足,北饮大泽。未至,道渴而死。弃其杖,化为邓林。

《共工怒触不周山》

昔者,共工与颛顼争为帝,怒而触不周之山,天柱折,地维绝。天倾西北,故日月星辰移焉;地不满东南,故水潦尘埃归焉。

答案

1、夸父逐日 、河3、弃 4、化 二、中心思想 三、本文为我们编织造就了一个怎样的既悲壮又辉煌的结局?

道渴而死,弃其杖,化为邓林。

四、用简洁的语言概括《夸父逐日》这则神话故事的内容要点。谈谈你对夸父这一神话人物的认识。 夸父逐日渴死杖化邓林。 夸父是个有英雄气概的神话人物。

七年级下册:《狼》一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。途中两狼,缀行甚远。

屠惧,投以骨。一狼得骨止,一狼仍从。复投之,后狼止而前狼又至。骨已尽矣,而两狼之并驱如故。

屠大窘,恐前后受其敌。顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。屠乃奔倚其下,弛担持刀。狼不敢前,眈眈相向。

少时,一狼径去,其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚。屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。身已半入,止露尻尾。屠自后断其股,亦毙之。乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

答案

1、止有剩骨 止2

3

46乃悟前狼假寐

9、止增笑耳

二、译句 1、投以骨。

2、一狼径去,其一犬坐于前。

一只狼径直走开,其中一只像狗似的蹲坐在前面。

3、场主积薪其中,苫蔽成丘。

场主人把柴草堆在那里覆盖成小山似的。

4、狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?只增笑耳。

狼也太狡猾了,可是一会儿两只狼都被砍死了,禽兽的欺骗手段又能有多少呢?只不过给人们增添点笑料罢了。

三、阅读全文,回答下列问题。

1、阐述本文主旨。 赞扬了屠户的机智、勇敢。

2、文中是怎样写狼的狡猾的?

前,眈眈相向”、“一狼径去,其一犬坐于前„„意暇甚。”“一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。”“前狼假寐,盖以诱敌”等。

3、结尾一段是什么表现手法?结尾一句话是对狼及像狼一样的恶势力的讽刺嘲笑,但换个角度,它又告诉“人”什么呢?

是议论。它告诉人们:对待像狼一样的恶势力,不能幻想妥协,必须敢于斗争,善于斗争,才能取得胜利。

语文七年级下册文言文知识点梳理

一、通假字

1.日扳仲永环谒于邑人(通“攀”,牵,引) .

2.贤于材人远矣(通“才”,才能) .

3.对镜帖花黄(通“贴”,粘贴) .

4.著我旧时裳(通“着”,穿) .

5.卿今当涂掌事,不可不学(通“途”,当权) .

6.孤岂欲卿治经为博士邪(通“耶”,语气词) .

7.满坐寂然(通“座”,座位) .

8.止有剩骨(通“只”) .

二、古今异义

1.自是指物作诗立就(古义:代词,此,这 今义:判断动词) .

2.稍稍品客其父(古义:渐渐 今义:多做“稍微”讲) ..

3.或以钱币乞之(古义:有的人 今义:或许) .

4.泯然众人矣(古义:常人 今义:许多人,大家) ..

5.卷卷有爷名(古义:指父亲 今义:指父亲的父亲,即爷爷) .

6.双兔傍地走(古义:跑 今义:行走) .

7.但当涉猎(古义:仅,只是 今义:转折连词) .

8. 孤岂欲卿治经为博士邪(古义:当时专掌经学传授的学官 今义:学位的最高一级) ..

9.中间力拉崩倒之声(古义:中间夹杂 今义:细小,轻微) ..

10.弛担持刀(古义:卸下 今义:放松,松弛) .

11.止增笑耳(古义:罢了 今义:耳朵) .

三、一词多义

之 忽啼求之(代词,指书具) .

借旁近与之(代词,指仲永) .

余闻之也久(代词,指仲永聪颖这件事) .

不能称前时之闻(结构助词,的) .

卒之为众人(语气助词。不译) .

又数刀毙之(代词,指代“狼”) .

而两狼之并驱如故(助词,用于主谓之间,取消句子的独立性,不译) .

久之,目似瞑(助词,起调节音节作用,不译) .

禽兽之变诈几何哉(结构助词,的) .

闻 余闻指也久(动词,听说) .

不能称前时之闻(动词用作名词,传闻、听说过的情况、名声) .

于 环谒于邑人(介词,到) .

于舅家见之(介词,在) .

贤于材人远矣(介词,此) .

受于人者不至(介词,从) .

其 其诗以养父母、收族为意(代词,他的,指方仲永的) .

其文理皆有可观者(代词,代方仲永写的诗) .

其受之天也(代词,他) .

并自为其名(代词,自己的) .

恐前后受其敌(代词,它们,指狼) .

其一犬坐于前(其中的) .

场主积薪其中(代词,代麦场) .

意将隧人以攻其后也(代词,指代屠户) .

自 并自为其名(代词,自己) .

自是指物作诗立就(介词,从) .

然 父利其然也(指示代词,这样,这种情况) .

泯然众人矣(助词,表示„„的样子) .

市 愿为市鞍马(买) .

东市买骏马(集市) .

将 将军百战死(高级将领) .

出郭相扶将(搀扶) .

帖 昨夜见军帖(名词,文书) .

对镜帖花黄(通“贴”,粘贴) .

当 当户理红妆(对着,面对) .

当时是,妇手拍儿声,口中呜声(在) .

卿今当涂掌事(掌管,担当) .

但当涉猎(应该) .

以 蒙辞以军中多务(用,拿) .

自以为大有所益(认为) .

投以骨(介词,用、拿) .

意将隧入以攻其前后也(连词,表示目的,以便、用来) .

盖以诱敌(连词,用) .

乳 妇抚儿乳(动词,喂奶) .

儿含乳啼(名词,乳头) .

绝 以为妙绝(副词,极) .

群响毕绝(动词,尽,消失) .

指 手有百指(名词,手指) .

不能指其一端(动词,指出) .

妙 众妙毕备(名词,奇妙的声音) .

以为妙绝(形容词,美妙) .

止 一狼得骨止(停止) .

止有剩骨(通“只”) .

敌 恐前后受其敌(胁迫、攻击) .

盖以诱敌(名词,敌人,文中指屠户) .

前 其一犬坐于前(方位名词,前面) .

狼不敢前(动词,上前) .

意 意暇甚(神情、态度) .

意将隧入以攻其后也(想,打算) .

四、词类活用

1. 日扳仲永环谒于邑人(名词作状语,每天) .

2.邑人奇之(形容词用作动词,对„„感到惊奇) .

3.稍稍宾客其父(名词用作动词,把„„当做宾客招待) ..

4.父利其然(名词用作动词,认为„„有利) .

5.伤仲永(形容词用作动词,哀伤、叹息) .

6.策勋十二转(名词用作动词,记录,记载) .

7.愿为市鞍马(名词用作动词,买) .

8.京中有善口技者(形容词用作动词,擅长) .

9.会宾客大宴(名词用作动词,举行宴会) .

10.妇抚儿乳(名词用作动词,喂奶) .

11.不能名其一处也(名词用作动词,说出) .

12.妇手拍儿声(名词作状语,用手) .

13.其一犬坐于前(名词作状语,像狗一样) .

14.一狼洞其中(名词用作动词,打洞) .

15. 意将隧入以攻其后也(名词作状语,从柴草堆中打洞) .

16.狼不敢前(名词用作动词,上前) .

17.恐前后受其诱敌(名词用作动词,攻击、胁迫) .

五、文言句式

1.不使(之)学(省略句,省略宾语“之”)

2.其受之(于)天也(省略句,省略介词“于”)

3.还自扬州(状语后置句,正确的语序是“自扬州还”)

4.蒙辞以军中多务(状语后置,正确的语序是“蒙以军中多务辞”)

5.一(张)桌、一(把)椅、一(把)扇、一(根)抚尺而已(省略句,省略数词与名词之间的量词)

6.会宾客大宴(宾语前置句,即“会大宴宾客”)

7.(屠)顾野有麦场(省略句,省略主语)

8.一狼仍从(之)(省略句,省略宾语)

9.场主积薪(于)其中(省略句,省略介词“于”)

10.一狼洞(于)其中(省略句,省略介词“于”)

11.投以骨(倒装省略句,介宾短语后置,省略宾语,应为“以骨投(之)”)

六、成语积累

1.吴下阿蒙

2.刮目相看

初中1-6册文言文知识点归纳(强烈推荐)

初中文言文通假字

1、学而时习之,不亦说乎?(《论语十则》)说(yuè):通“悦”,愉快。

2、诲女知之乎?„„是知也。(《论语十则》)

女:通“汝”,你。知:通“智”,聪明。

3、扁鹊望桓侯而还走。(扁鹊见蔡桓公))还:通“旋”,回转,掉转。

4、在肠胃,火齐之所及也。(《扁鹊见蔡桓公》)齐:通“剂”。

5、担中肉尽,止有剩骨。(《狼》)止:通“只”。

6、日之其所亡。(《乐羊子妻》)亡:通“无”。

河曲智叟亡以应。(《愚公移山》)亡:通“无”。

7、屏弃而不用,其与昏与庸无以异也。(《为学》)屏:通“摒”。

8、对镜帖花黄。„„火伴皆惊忙。(《木兰诗》)帖:通“贴”。火:通“伙”。

9、无他,但手熟尔。(《买油翁》)尔:通“耳”,相当于“罢了”。

10、争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。(《如梦令》李清照)争:通“怎”。

11、路转溪头忽见。(《西江月》辛弃疾)见,通“现”。

才美不外见„„(《马说》)见:通“现”。

何时眼前突兀见此屋。(《茅屋为秋风所破歌》)见:通“现”。

12、满坐寂然,无敢哗者。(《口技》)坐:通“座”。

13、日扳仲永环谒于邑人。(《伤仲永》)扳:通“攀”,牵,引。

14、寒暑易节,始一反焉。(《愚公移山》)反:通“返”。

15、甚矣,汝之不惠。(《愚公移山》)惠:通“慧”,聪明。【初一语文人教版文言文知识点汇编】

16、一厝逆东,一厝雍南。(《愚公移山》)厝:通“措”,放置。

17、问渠那得清如许。(《观书有感》)那:通“哪”,怎么。

18、两岸连山,略无阙处。(《三峡》)阙:通“缺”。

19、昂首观之,项为之强。(《闲情记趣》)强:通“僵”,僵硬。

20、傧者更道,从大门入。(《晏子故事两篇》)道:通“导”,引导。

21、缚者曷为者也?(《晏子故事两篇》)曷:通“何”。

22、圣人非所与熙也。(《晏子故事两篇》)熙:通“嬉”,开玩笑。

23、饰以玫瑰,辑以翡翠。(《买椟还珠》)辑:通“缉”,连缀。

24、此何遽不为福乎?(《塞翁失马》)遽:通“讵”,岂。

25、„„子黑子九距之。(《公输》)距:通“拒”,挡。

26、公输盘诎,而曰„„(《公输》)诎:通“屈”,折服。

27、舟首尾长约八分有奇。(《核舟记》)有:通“又”。

28、左手倚一衡木。(《核舟记》)衡:通“横”。

困于心,衡于虑。(《生于忧患,死于安乐》)衡:通“横”,梗塞,这里指不顺。

29、虞山王毅叔远甫刻。(《核舟记》)甫:通“父”。

30、盖简桃核修狭者为之。(《核舟记》)简:通“拣”,挑选。【初一语文人教版文言文知识点汇编】

31、以君为长者,故不错意也。(《唐雎不辱使命》)错:通“措”。

32、要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。(《唐雎不辱使命》)仓:通“苍”。

33、数至八层,裁如星点。(《山市》)裁:通“才”,仅仅。

34、发闾左適戍渔阳九百人。(《陈涉世家》)適:通“谪”。

35、为天下唱,宜多应者。(《陈涉世家》)唱:通“倡”,倡导。

36、得鱼腹中书,固以怪之矣。(《陈涉世家》)以:通“已”。

37、将军身被坚执锐。(《陈涉世家》)被:通“披”。

同舍生皆被绮绣。(《送东阳马生序》)被:通“披”。

38、食马者不知其能千里而食也。(《马说》)食:通“饲”,喂。

39、食之不能尽其材。(《马说》)材:通“才”。

40、其真无马邪?(《马说》)邪:通“耶”,表示疑问,相当于“吗”。

43、寡助之至,亲戚畔之。(《得道多助,失道寡助》)畔:通“叛”。

44、曾益其所不能。(《生于忧患,死于安乐》)曾:通“增”。【初一语文人教版文言文知识点汇编】

45、入则无法家拂士。(《生于忧患,死于安乐》)拂:通“弼”,辅佐。

46、政通人和,百废具兴。(《岳阳楼记》)具:通“俱”,全,皆。

47、属予作文以记之。(《岳阳楼记》)属:通“嘱”。

50、玉盘珍馐直万钱。(《行路难》其一)直:通“值”。

51、故患有所不辟也。(《鱼我所欲也》)辟:通“避”,躲避。

52、万钟则不辩礼义而受之。(《鱼我所欲也》)辩:通“辨”,辨别。

53、所识穷乏者得我与?(《鱼我所欲也》)得:通“德”,恩惠,这里是感激。

54、乡为身死而不受。(《鱼我所欲也》)乡:通“向”,从前。

55、欲信大义于天下。(《隆中对》)信:通“伸”。

56、自董卓已来„„(《隆中对》)已:通“以”。

57、小惠未徧,民弗从也。(《曹刿论战》)徧:通“遍”,遍及,普及。

58、四支僵硬不能动。(《送东阳马生序》)支:通“肢”。

初中文言文中的成语

·温故知新:温习旧的知识而得到新的认识和体会。也指重温历史可以认识现在。

(温故而知新,可以为师矣。——《论语十则》)

·不耻下问:不以向不如自己的人请教为耻。 与:通“欤”,语气词。

(敏而好学,不耻下问,是以谓之“文”也。——《论语十则》)

·三人行必有我师:在一起行走的许多人中,必定有可以做我老师的。

(三人行,必有我师焉。——《论语十则》)

·讳疾忌医:有病不肯说,又怕见医生。比喻有了错误、缺点,生怕别人批评指出。

病入膏肓:指病已危重到无法救治的地步或事情已发展到不可挽救的程度。——《扁鹊见蔡桓公》

·柳暗花明:指环境或境界的骤然转变。多指由逆境转为充满希望的顺境。

(柳暗花明又一村。——《游山西村》)

·扑朔迷离:模糊不清,很难辨别是雄是雌。形容事情错综复杂,不易看清底细。

(雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离;——《木兰诗》)

·熟能生巧:熟练了就能找到窍门。(无他,但手熟尔。——《卖油翁》)

·世外桃源:原指理想中的生活安乐而环境幽美的世界,现在用以比喻一种空想的脱离现实斗争的地方。(《桃花源记》)

·豁然开朗:一下子现出开阔明朗的境界。(复行数十步,豁然开朗。——《桃花源记》)

·无人问津:没有人来问渡口了,比喻没有人再来尝试或过问。(后遂无问津者。——《桃花源记》) ·吴下阿蒙:比喻缺少学识,才干的人。(卿今者才略,非复吴下阿蒙!——《孙权劝学》)

·刮目相待:另眼相看,用新的眼光看待。(士别当日,即更刮目相待,——《孙权劝学》)

·庞然大物:形容体积大而笨重的东西。现在多用来形容外强中干的事物。

(虎见之,庞然大物也,以为神。——《黔之驴》)

·黔驴技穷:比喻有限的一点本领已经用完。(《黔之驴》)

·老骥伏枥:老了的好马,伏在马房中却还想去跑千里的远路。比喻人虽然老了,但仍有雄心壮志。(老骥伏枥,志在千里。——《龟虽寿》)

·源头活水:比喻生活气息浓厚,也指事物发展的动力和源泉。(为有源头活水来。——《观书有感》) ·愚公移山:比喻做事有毅力不怕困难。(《愚公移山》)

·明察秋毫:能清楚地看到秋天鸟兽身上新长的细毛。比喻目光敏锐,连极小的事物都看得清楚。(余忆童稚时,能张目对日,明察秋毫,——《闲情记趣》)

·挥汗成雨:大家用手抹汗,洒出去就像下雨一样。原来形容人多,后来也形容出汗多。

·比肩继踵:肩膀靠肩膀,脚尖碰脚跟。形容人多,拥挤。

·张袂成阴:张开衣服袖子就能遮住阳光,形容人多。(齐之临淄三百闾,张袂成阴,挥汗成雨,比肩继踵而在,——《晏子故事两篇》)

·不求甚解:原指读书时不求深入,只求了解一个大概。现在多指学习不认真,不求深入理解,或了解情况不深入。(好读书,不求甚解。——《五柳先生传》)

·犬牙交错:形容交界线很曲折,就像狗的牙齿那样参差不齐。

(其岸势犬牙差互,不可知其源。——《小石潭记》)

·画蛇添足:做了多余的事情反而有害无益。(《寓言四则》)

·买椟还珠:取舍失当,舍本逐末,是极不可取的。(《寓言四则》)

·滥竽充数:没有本事的人混在有本事的人中间凑数,终会露馅。(《寓言四则》)

·塞翁失马:在一定的条件下,好事可能变成坏事,坏事也可以变为好事。(《寓言四则》)

·鸿鹄之志:比喻远大的志向。(嗟乎,燕雀安知鸿鹄之志哉!——《陈涉世家》)

·披[被]坚执锐:身披坚硬的护甲,手上拿着锐利的兵器。比喻投身战斗。

(将军身被坚执锐,伐无道,诛暴秦,——《陈涉世家》)

·醉翁之意不在酒:比喻本意不在此而另有所图。

(醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。——《醉翁亭记》)

·水落石出——《醉翁亭记》)

·得道多助,失道寡助:指站在正义方面就能得到多方面的支持和帮助,违背正义则必然陷于孤立。(《孟子二章》)

·生于忧患,死于安乐:忧愁患害能使人奋斗而获得生存,安逸快乐使人沉迷于享乐,反而容易导致死亡。(《孟子二章》)

·百废俱兴:指任事振作有为,凡有荒废者,皆整理兴举起来。(越明年,政通人和,百废具兴。――宋·范仲淹《岳阳楼记》)

·气象万千:谓景象宏伟绚丽,非常壮观。(朝晖夕阴,气象万千,此则岳阳楼之大观也。――宋·范仲淹《岳阳楼记》)

·心旷神怡:心胸旷达,精神愉快。(宋·范仲淹《岳阳楼记》)

·舍生取义:为正义事业而牺牲生命。(舍生而取义者也。——《鱼我所欲也》)

·箪食壶浆:(老百姓)用箪盛了饭,用壶装了汤来欢迎他们所拥护的军队。后来用以形容军队受欢迎的情况。(百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎?——《隆中对》)

·一鼓作气:第一次击鼓能够振作士兵们的勇气。比喻趁劲头大的时候一下子把事情做完。

(一鼓作气,再而衰,三而竭。——《曹刿论战》)

·再衰三竭:形容士气低落,不能再振作——(《曹刿论战》)

·辙乱旗靡:车迹错乱,军旗倒下。形容军队溃败——《曹刿论战》

·三顾茅庐:东汉末,刘备三次往隆中(山名,在今湖北襄阳)聘请隐居于草庐的诸葛亮出来帮助打天下。后用来指诚心诚意再三邀请或访问。(《出师表》)

·妄自菲薄:不知自重,轻视自身价值。(《出师表》)

初中文言文重要语句翻译

1.温故而知新,可以为师矣: 温习旧的知识,进而懂得新的知识,这样的人可以做老师了。

2.学而不思则罔;思而不学则殆: 光读书学习不知道思考,就迷惑不解;光思考却不去读书学习,就会疑惑而无所得。

初中文言文知识归纳

文言文通假字归纳

古今异义归纳