【www.guakaob.com--高三】

篇一:《长宁嘉定高三二模试卷及参考答案》

2015年高三语文教学质量检测试卷

(满分150分,考试时间150分钟)

一 阅读(80分)

(一) 阅读下文,完成1-6题。(16分)

断 章

两种诗本事

①在那些与诗歌有关的故事中,凡是涉及创作缘起等背景的,被称为该诗的“本事”。 ..

②诗本事大约可以分为两种,第一种是记录下来虽然比较晚,但早已有所流传,因为大

有意思而脍炙人口,既然人们喜闻乐见,于是便有人将它记录下来。这样的文本也许未必完

全可靠,但总算是事出有因,也有某种根据,足以作为研究诗歌的重要参考。在许多诗话、

笔记一类的书中,这样的小故事甚多,唐朝甚至出现过专门的《本事诗》(唐人孟棨著)一

书;近人陈登原先生编的《唐人故事诗》(南京书店1931年版,有江苏广陵古籍刻印社1998

年影印本)则是这一类诗本事的汇编本。在周勋初先生主编的《唐人轶事汇编》(上下册,

上海古籍出版社2006年版)一书中,更有许多关于唐诗本事的片段。

③第二种所谓诗本事,是后来的研究者根据他们读诗的体会推测研究出来的,如苏雪林

《李商隐恋爱事迹考》之类就是如此。这样的著作读起来很好玩,有的简直像是小说,但往

往未必靠得住,必须根据可靠的资料和情理来加以判断,不宜盲目相信。当然,如果既有丰

富可靠的材料为依据,又能从相关作品里发掘一些细节方面的信息,然后加以综合研究,写

成文章或专著,那是很好的事情。

《人间词话》的两个观点

④王国维《人间词话》书名虽然仍用传统的“词话”,而内容相当新,自有其体系,而

且明显受到西方思想文化的影响,是中国古代文学批评向着现代形态发展的重要里程碑。

⑤《人间词话》理论精华甚多,一向得到很高评价,但其中也有些观点颇可商讨,试举

两点来看:

一,“诗人不必多阅世”,如李后主,“生于深宫之中,长于妇人之手”,而词作极高明,

“词至李后主而眼界始大,感慨遂深”。按此说的论点和论据不相应。李后主先当皇帝,后

成亡国之君,落差极大,阅世甚深,其词中的感慨与此密切相关,由此岂能得出“不必多阅

世”的结论!文学史上的大人物往往是阅世很深的人,屈原、陶渊明、杜甫以及后来的曹雪

芹无不如此,李后主也是如此。

二,王国维将境界分为两种:一为“有我之境,以我观物,故物皆著我之色彩”;一为

“无我之境,以物观物,故不知何者为我,何者为物”。按这样来分类恐怕不大周密,所有

的境界里皆不可能完全无我,只是“我之色彩”或显著或隐蔽而已,哲学意义上的“以物观

物”是不可能有的。

⑥王氏立论有轻易处,这正是古代词话里最常见的情形,这样的议论虽然可以给人以启

发,但与周密的理论仍然不可同日而语。

第一读者问题

⑦现在人们写文章

——这样的读者可以称为第一读者。

⑧地位最高的第一读者是皇帝,低一档的则有太子、诸侯王以及其他政要。古人的有些

作品,例如上书,像李斯的《谏逐客书》以及后来那些标明上某某皇帝书的重要文章,其第

一读者就是皇帝陛下。在科举考场中产生的诗文,其第一读者是主考大人以及他的助手。如

此等等。当然还有许多作品(例如赠答诗、唱和诗、书信、墓志)的第一读者是某些特定的

普通人,例如家人、亲戚、朋友、请托者之类。凡是读这些本来有特定读者的作品,我们固

然要深知其作者,也要关注其第一读者,明白他们之间的关系。

⑨美国资深汉学家傅汉思先生在《梅花与宫闱佳丽——中国诗选译随谈》一书的《前言》

中介绍自己的研究方法道:“与诗歌的交流可被比作人际之间的交往。要了解一个人可以有

两种方式:你可以尽可能地努力找出关于他的童年、背景、父母、祖先、亲属、师长、朋友

同事以及反过来曾受过他影响的人的相关情况,或者你也可以接受此人现有的状态,研究他

的外貌,感同身受地倾听他诉说的一切,享受与他的相知相伴。我选择的是后一种方式。”

(王蓓中译本,三联书店2010年版,前言第2页)就他的研究重点而言,他做出这样的选

择是很好的,但我们要对其人有更深刻的了解,前一种方式也是不可或缺的;研究作品也是

一样,把它孤立起来细细地看固然可以,而有时仍然有必要在各种联系特别是在与读者的联

系中来观照和分析它。

⑩一份作品产生以后即成为独立的存在,与作者无关,与原先的读者也无关,成为一个

所谓“文本”,然后就轮到现在的研究者来“关门打狗”——这样的观点和做法,在中国古

人来看,是奇怪而难以接受的。

(选自2015年2月11日《文汇报》,作者顾农)

1.第①段加点词“背景”在文中的意思是_______ _______。(2分)

2.在第②段中,作者多处使用小括号,使用这些小括号有什么作用?(2分)

3.下面有关第二部分“《人间词话》的两个观点”的说法不符合文意的一项是( )(2分)

A.《人间词话》在中国文学批评史上有很高的地位。

B. 李煜之地位巨变是其“感慨遂深”的重要原因。

C.“境界”中绝对无“我”的情况是不可能存在的。

D.受西方文化影响,《人间词话》立论多有轻易处。

4.把下列语句组织起来填入第⑦段方框中,语意连贯的一项是( )(3分)

①古代的情况不同,那时没有大众传媒

②传播开来以后读者当然也可以比较多

③有不少作品原先是写给某一个人或少数几个人看的

④当然也会有预期的读者,即大体框定在某种文化水平或某一特定的圈子

⑤但作者心目预设的读者往往只是少数人,或者就只是一个人

A.④②⑤①③ B.④①③②⑤

C.①②④⑤③ D.①②③⑤④

5. 从“第一读者问题”这一部分可以看出,作者比较认可的研究作品的做法是 。(3分)

6.下面是一则颇为有名的诗本事:

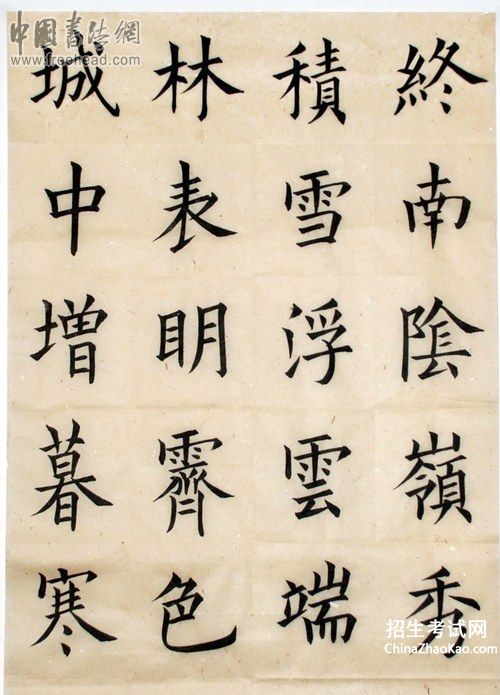

唐朝诗人祖咏有一首诗《终南望余雪》(终南阴岭秀,积雪浮云端。林表明霁色,城中

增暮寒)。据《唐诗纪事》(南宋,计有功编)载,这首诗是祖咏在长安应试时作的。考试题

目为“终南望余雪”,要求应试者各写一首六韵十二句的五言排律,祖咏只写了四句就交卷,

考官问他为什么,他说:“意尽。”祖咏最终落榜,而这首落榜之作却成为广为传诵的名作。

(1)你认为这则故事属于哪一种诗本事?为什么?(2分)

(2)从诗歌创作的角度来看,你认为这则诗本事能给人以什么启发?(2分)

(二)阅读下文,完成7-12题。(22分)

口音里的乡愁

黄桂元

①一个人的口音,不是三月五月,也不是三年五年就可以形成。口音是一种记忆,一旦形成就很顽固,有如胎记,极难根除。口音往往与人的地域生存背景有着直接联系,口音越浓重,此联系越紧密。从未有过远离故乡的经历,不觉得家乡的口音有什么好,很容易无动于衷,麻木不仁。一旦背井离乡,漂泊异地,人对熟悉的口音才变得格外敏感和渴念,什么时候想起来,内心都会隐隐作痛。

②我15岁那年当了一名小兵,军营在石家庄郊区,大家五湖四海,南腔北调,练就了我一双善于辨别各地口音的耳朵。比如,在北方人听来,云贵川湘鄂的口音没什么太大区别,我却可以一一分辨。说来奇怪,那几年,所有的方言中,最入耳的竟是过去我并不喜欢的天津话。我的天津口音带有“速成”味道,不很标准,心里却感觉踏实,因为口音意味着一种认同,更重要的是,意味着本土地域的归属和接纳。没事时,几个同乡操着天津口音聊往事,简直就是享受。一次,我去部队医院看望一位住院的战友,刚进病房坐下,就听隔壁有个女孩在讲天津话,便有些发愣,那声音像是百灵鸟啁啾。战友见状叹道,你好耳音啊。说完出去,领进来一位小护士。小护士一见面就用天津话问候,露出一脸惊喜状,我也很用夸张的天津话激情回应。那一刻我理解了,为什么大兵们总爱说:“老乡见老乡,两眼泪汪汪!”

③当复员回津,臵身于熟悉的口音却充耳不闻,“泪汪汪”的感觉更是荡然无存。两年后进南开大学读书,同学来自山南海北,讲普通话,难免夹杂不同口音,交流起来却很舒服,纯正的津腔似乎就显得有些“民俗”了。

④许多时候,口音最容易软化人的情绪。韩国有一个叫金贤姬的女子,她18岁那年还在读中学时,就被某恐怖组织秘密带走,并进行了八年的强化训练,在完成一次恐怖炸机活动后被抓获,长时间里,她以沉默做抵抗,审讯人员便唱出韩国民歌《故乡之歌》,熟悉的音符和唱词,渐使金贤姬泪眼模糊,良心发现,她已经整整八年没有听到乡音,她以为它们彻底消失了,却原来那样一种情结蛰伏在内心深处,随时可以醒来,并呼唤自己。两国交兵,乡音甚至还能化作一剑封喉的“利器”,比如公元前202年12月,刘邦、韩信把项羽军队围困在垓下,断绝其粮草,阻绝其出路,然后施以“四面楚歌”的攻心战术,致使楚军瓦解,项羽命绝。

⑤十六年前,我曾两次远赴美国探亲,加起来大约半年时间。那段日子,身居异国他乡,常有夜半惊醒,天津口音的“泪汪汪”感觉在我心里悄然复苏,也由此对当时的“移民潮”有了切肤的认识。一个人选择了移居异邦,即使那里美如仙境,富比金山,依然会生出被连根拔起的忧惧,当乡音变得遥不可及,那种悬空失“根”的感觉便如阴影一般,你抓不住,它却真真切切地罩着你,就连那些从来属于器宇轩昂之流、仪态潇洒之士,也会变得多愁善感。这时候,最能触动内心柔软部位的就是家乡的口音。记得邻宅住着一个女房客,大陆湖北籍,单身白领,收入不薄,英语也佳,看似活得独来独往,沉稳笃定,内心的寂寞却深不见底。某晚,她的房间突然飘来一曲《龙船调》,“正月里是新年哪咿哟喂,妹娃儿去拜年哪喂……哎,妹娃要过河,哪个来推我嘛——我就来推你嘛”,间或,可听出隐约的呜咽声,很显然,那首湖北民歌的旋律和腔调勾起了她的乡愁。一个机会,我还结识了旅居美国的台湾作家纪刚先生。据说,三毛生前有意继《滚滚红尘》之后,准备将纪刚那部在海外长销至今的著名长篇小说《滚滚辽河》搬上银幕,可惜没有如愿。年逾古稀的纪刚先生操着一口浓浓的辽宁口音与我快意“唠嗑”,自谓少小离家,曾经沧海,早已心波无痕。说起1949年,节节败退的国民党政府带着60万军队仓促撤到台湾,也带走了60万个外省人的乡愁,那乡愁沉甸甸地压在心口,有的时候感觉喘不过气。然后,这位国民党老兵谈到自己的辽阳乡村老家,“乡愁病”骤然发作,以至于老泪纵横,那一幕情景使我终生难忘。

⑥客居他乡的人越是身处天涯海角,口音的记忆越是容易频频造访,即使改了国籍换了身份,却改不掉换不了原先的腔调。它总会与遥远的乡愁丝丝缠绕,点点滴滴,朦朦胧胧,恍恍惚惚,挂着泪,揪着肺,扯着心,独享在梦醒时分。而古今中外,人同此心,概莫能外。

(选自《2013中国年度精短散文》,漓江出版社)

7.第①段画线的句子在全文有什么作用?(2分)

8.第④段作者插叙两件与己无关的事情有何用意?(3分)

9.本文在《今晚报》发表的时候,删去了下面一段文字。如果把这段文字放回原文,应放在哪里?(指出应放在哪一段之前或之后)为什么?(4分)

小时候,我在天津一所部队小学寄宿读书,习惯于普通话,听到校外的人讲着“干嘛”、“嘛事”,觉得真是“土”到家了。我母亲的祖籍在四川巴中,很早出来闹革命当红军,口音却一直未改。退休后,她成了街道居委会的大忙人,像是肩负了什么重要使命,其实也只是传达居委会的某个开会通知。她常常走家串户,不知疲倦地扯起悠长的嗓门,用浓浓的川音千呼万唤,直至一条长街上的所有家庭“无一漏网”。记忆中,邻里的小字辈喜欢跟在她后面鹦鹉学舌,搞恶作剧,母亲却毫不在意,激情饱满,照喊不误。母亲的川音使我想到了这样几个词:泼辣,固执,勇敢,真诚,那样的好感逐渐扩展至朱德、刘伯承、陈毅、聂荣臻等几位川籍元帅的形象,并延续至今。

10.下面对文章第⑤段的分析,错误的一项是( )(3分)

A.《龙船调 》的出现,不仅丰富了口音的内涵,还给人如闻其声的听觉体验。

B.纪刚的故事不仅是从空间维度,更是从时间维度说明乡音难改,乡愁难了。

C.两则身居异国他乡的华人故事,勾连了首尾,使首尾中的议论更令人信服。

D.通过单身白领和纪刚的故事,作者对国人的“移民潮”提出了含蓄的批评。

11.请赏析第⑥段画线句的精妙之处。(4分)

12.本文通过“口音”这一视角,表达了“乡愁”这一传统的文学主题。请在本文的基础上,结合已有的阅读,探究“乡愁”这一中国传统文学主题的深刻内涵。(6分)

(三)默写。(6分)【任选6空,超过6空,按前6空评分】

13.(1)锦江春色来天地, 。(杜甫《登楼》)

(2) ,镜中衰鬓已先斑。(陆游《书愤》)

(3) ,憔悴损,如今有谁堪摘!(李清照《声声慢》)

(4)水何澹澹, 。(曹操《观沧海》)

(5) ,叫嚣乎东西,隳突乎南北。(柳宗元《捕蛇者说》)

(6) ,万钟于我何加焉?(《孟子》)

(7)悲莫悲兮生别离, 。(屈原《九歌》)

(8)天下大事, 。(《老子》)

(四)阅读下面的诗歌,完成14-16题。(8分)

小 车 行

陈子龙

② 小车班班黄尘晚,

夫为推,妇为挽。

出门茫然何所之?

③ 青青者榆疗吾饥,

④ 愿得乐土共哺糜。

风吹黄蒿,望见垣堵,

中有主人当饲汝。

⑤ 叩门无人室无釜,

踯躅空巷泪如雨。

【注释】①陈子龙(1608—1647):明末诗人,松江华亭人。②班班:车轮滚动的声音。③榆:树名,其嫩叶及果实榆荚可以充饥。④糜:稀粥。⑤釜:做饭用的锅。

14.本诗紧紧围绕一个“ ”字写人叙事(用原诗中的字回答)。(2分)

15.对这首诗所写内容概括正确的一项是(2分)

A.出征 B.逃荒 C.访友 D.咏物

16.本诗对人物心理的刻画极为成功,请结合全诗简要分析人物的心理变化过程。(4分)

(五)阅读下文,完成17-21题。(16分)

【注释】①屠羊说:“屠羊”是职业,“说”是人名。②三旌:公、侯、伯三公。

17.写出下列加点词语在句中的意思。(4分)终南望余雪阅读答案。

(1)屠羊说走而从于昭王 (2)此非臣之所以闻于天下 ...

(3)居处卑贱而陈义甚高 (4)子其为我延之以三旌之位 ..

18.下面句子中“之”字的用法和意义不同于其他三项的一项是( )(2分)

A. 臣之爵禄已复矣 B. 何赏之有

C. 非臣之罪 D. 今臣之智不足以存国

19. 请用“/”标出画波浪线句子中的停顿。 (3分)

大 王 失 国 非 臣 之 罪 故 不 敢 伏 其 诛 大 王 反 国 非 臣 之 功 故 不 敢当 其 赏

20. 把文中画横线的句子译成现代汉语。(5分)

然岂可以贪爵禄而使吾君有妄施之名乎!说不敢当,愿复反吾屠羊之肆。

21. 屠羊说身上具有哪些可贵的品质?(2分)

①

篇二:《2015年长宁(嘉定)区高三二模语文试题(有答案)》

2014学年嘉定区高三年级第二次质量教研

语文试卷

(满分150分,考试时间150分钟)

一 阅读(80分)

(一)阅读下文,完成1-6题。(16分)

断 章

两种诗本事

①在那些与诗歌有关的故事中,凡是涉及创作缘起等背景的,被称为该诗的“本事”。 ..

②诗本事大约可以分为两种,一种是记录下来虽然比较晚,但早已有所流传,因为大有意思而脍炙人口,既然人们喜闻乐见,于是便有人将它记录下来。这样的文本也许未必完全可靠,但总算是事出有因,也有某种根据,足以作为研究诗歌的重要参考。在许多诗话、笔记一类的书中,这样的小故事甚多,唐朝甚至出现过专门的《本事诗》(唐人孟棨著)一书;近人陈登原先生编的《唐人故事诗》(南京书店1931年版,有江苏广陵古籍刻印社1998年影印本)则是这一类诗本事的汇编本。在周勋初先生主编的《唐人轶事汇编》(上下册,上海古籍出版社2006年版)一书中,更有许多关于唐诗本事的片段。

③第二种所谓诗本事,是后来的研究者根据他们读诗的体会推测研究出来的,如苏雪林《李商隐恋爱事迹考》之类就是如此。这样的著作读起来很好玩,有的简直像是小说,但往往未必靠得住,必须根据可靠的资料和情理来加以判断,不宜盲目相信。当然,如果既有丰富可靠的材料为依据,又能从相关作品里发掘一些细节方面的信息,然后加以综合研究,写成文章或专著,那是很好的事情。

《人间词话》的两个观点

④王国维《人间词话》书名虽然仍用传统的“词话”,而内容相当新,自有其体系,而且明显受到西方思想文化的影响,是中国古代文学批评向着现代形态发展的重要里程碑。

⑤《人间词话》理论精华甚多,一向得到很高评价,但其中也有些观点颇可商讨,试举两点来看: 一,“诗人不必多阅世”,如李后主,“生于深宫之中,长于妇人之手”,而词作极高明,“词至李后主而眼界始大,感慨遂深”。按此说的论点和论据不相应。李后主先当皇帝,后成亡国之君,落差极大,阅世甚深,其词中的感慨与此密切相关,由此岂能得出“不必多阅世”的结论!文学史上的大人物往往是阅世很深的的人,屈原、陶渊明、杜甫以及后来的曹雪芹无不如此,李后主也是如此。

二,王国维将境界分为两种:一为“有我之境,以我观物,故物皆著我之色彩”;一为“无我之境,以物观物,故不知何者为我,何者为物”。按这样来分类恐怕不大周密,所有的境界里皆不可能完全无我,只是“我之色彩”或显著或隐蔽而已,哲学意义上的“以物观物”是不可能有的。

⑥王氏立论有轻易处,这正是古代词话里最常见的情形,这样的议论虽然可以给人以启发,但与周密的理论仍然不可同日而语。

第一读者问题

可以成为第一读者。

⑧地位最高的第一读者是皇帝,低一档的则有太子、诸侯王以及其他政要。古人的有些作品,例如上书,像李斯的《谏逐客书》以及后来那些标明上某某皇帝书的重要文章,其第一读者就是皇帝陛下。在科举考场中产生的诗文,其第一读者是主考大人以及他的助手。如此等等。当然还有许多作品(例如赠答诗、唱和诗、书信、墓志)的第一读者是某些特定的普通人,例如家人、亲戚、朋友、请托者之类。凡是读这些本来有特定读者的作品,我们固然要深知其作者,也要关注其第一读者,明白他们之间的关系。

⑨美国资深汉学家傅汉思先生在《梅花与宫闱佳丽——中国诗选译随谈》一书的《前言》中介绍自己的研究方法道:“与诗歌的交流可被比作人际之间的交往。要了解一个人可以有两种方式:你可以尽可能地努力找出关于他的童年、背景、父母、祖先、亲属、师长、朋友同事以及反过来曾受过他影响的人的相

关情况,或者你也可以接受此人现有的状态,研究他的外貌,感同身受地倾听他诉说的一切,享受与他的

相知相伴。我选择的是后一种方式。”(王蓓中译本,三联书店2010年版,前言第2页)就他的研究重点

而言,他作出这样的选择是很好的,但我们要对其人有更深刻的了解,前一种方式也是不可或缺的;研究

作品也是一样,把它孤立起来细细地看固然可以,而有时仍然有必要在各种联系特别是在与读者的联系中

来观照和分析它。

⑩一份作品产生以后即成为独立的存在,与作者无关,与原先的读者也无关,成为一个所谓“文本”,

然后就轮到现在的研究者来“关门打狗”——这样的观点和做法,在中国古人来看,是奇怪而难以接受的。

(选自2015年2月11日《文汇报》,作者顾农)

1、第①段加点词“背景”在文中的意思是 。(2分)

2、在第②段中,作者多处使用小括号,使用这些小括号有什么作用?(2分)

3、下面有关第二部分“《人间词话》的两个观点”的说法不符合文意的一项是( )(2分)

A、《人间词话》在中国文学批评史上有很高的地位。

B、李煜之地位巨变是其“感慨遂深”的重要原因。

C、“境界”中绝对无“我”的情况是不可能存在的。

D、受西方文化影响,《人间词话》立论多有轻易处。

4、把下列词句组织起来填入第⑦段方框中,语意连贯的一项是( )(3分)

①古代的情况不同,那时没有大众传媒

②传播开来以后读者当然也可以比较多

③有不少作品原先是写给某一个人或少数几个人看的

④当然也会有预期的读者,即大体框定在某种文化水平或某一特定的圈子

⑤但作者心目预设的读者往往只是少数人,或者就只是一个人

A、④②⑤①③ C、④①③②⑤ C、①②④⑤③ D、①②③⑤④

5、从“第一读者问题”这一部分可以看出,作者比较认可的研究作品的方法是 。(3分)

6、下面是一则颇为有名的诗本事:

唐朝诗人祖咏有一首诗《终南望余雪》(终南阴岭秀,积雪浮云端。林表明霁色,城中增暮寒)。据

《唐诗纪事》(南宋,计有功编)载,这首诗是祖咏在长安应试时作的。考试题目为“终南望余雪”,要

求应试者各写一首六韵十二句的五言排律,祖咏只写了四句就交卷,考官问他为什么,他说:“意尽。”终南望余雪阅读答案。

祖咏最终落榜,而这首落榜之作却成为广为传诵的名作。

(1)你认为这则故事属于哪一种诗本事?为什么?(2分)

(2)从诗歌创作的角度来看,你认为这则诗本事能给人以什么启发?(2分)

(二)阅读下文,完成7-12题。(22分)

口音里的乡愁

黄桂元

①一个人的口音,不是三月五月,也不是三年五年就可以形成。口音是一种记忆,一旦形成就很顽固,

有如胎记,极难根除。口音往往与人的地域生存背景有着直接联系,口音越浓重,此联系越紧密。从未有过远离故乡的经历,不觉得家乡的口音有什么好,很容易无动于衷,麻木不仁。一旦背井离乡,漂泊异地,人对熟悉的口音才变得格外敏感和渴念,什么时候想起来,内心都会隐隐作痛。

②我15岁那年当了一名小兵,军营在石家庄郊区,大家五湖四海,南腔北调,练就了我一双善于辨别

各地口音的耳朵。比如,在北方人听来,云贵川湘鄂的口音没什么太大区别,我却可以一一分辨。说来奇

怪,那几年,所有的方言中,最入耳的竟是过去我并不喜欢的天津话。我的天津口音带有“速成”味道,

不很标准,心里却感觉踏实,因为口音中意味着一种认同,更重要的是,却意味着本土地域的归属和接纳。

没事时,几个天津的战友操着天津口音聊往事,简直就是享受。一次,我去部队医院看望一位住院的战友,

刚进病房坐下,就听隔壁有个女孩在讲天津话,便有些发愣,那声音像是百灵鸟啁啾。战友见状说道,你

好耳音啊。说完出去,领进来一位小护士。小护士一见面就用天津话问候,露出一脸惊喜状,我也用很夸

张的天津话回应。那一刻我理解了,为什么大兵们总爱说:“老乡见老乡,两眼泪汪汪!”

③当复员回津,臵身于熟悉的口音却充耳不闻,“泪汪汪”的感觉更是荡然无存。两年后进南开大学

读书,同学来自山南海北,讲普通话,难免夹杂不同口音,交流起来很舒服,纯正的津腔似乎就显得有些终南望余雪阅读答案。

“民俗”了。

④许多时候,口音最容易软化人的情绪。韩国有一个叫金贤姬的女子,她18岁那年还在读中学时,就

被某恐怖组织秘密带走,并进行了八年的强化训练,在完成一次恐怖炸机活动后被抓获,长时间里,她以

沉默做抵抗,审讯人员便唱出韩国民歌《故乡之歌》,熟悉的音符和唱词,渐使金贤姬泪眼模糊,良心发

现,她已经整整八年没有听到乡音,她以为它们彻底消失了,却原来那样一种情结蛰伏在内心深处,随时

可以醒来,并呼唤自己。两国交兵,乡音甚至还能化作一剑封喉的“利器”,比如公元前202年12月,刘

邦、韩信把项羽军队围困在垓下,断绝其粮草,阻绝其出路,然后施以“四面楚歌”的攻心战术,致使楚

军瓦解,项羽命绝。

⑤十六年前,我曾两次远赴美国探亲,加起来大约半年时间。那段日子,身居异国他乡,常有半夜惊

醒,天津口音的“泪汪汪”感觉在我心里悄然复苏,也由此对当时的“移民潮”有了切肤的认识。一个人

选择了移居异邦,即使那里美如仙境,富比金山,依然会生出被连根拔起的忧惧,当乡音变得遥不可及,

那种悬空失“根”的感觉便如阴影一般,你抓不住,它却真真切切地罩着你,就连那些从来属于气宇轩昂

之流、仪态潇洒之士,也会变得多愁善感。这时候,最能触动内心柔软部位的就是家乡的口音。记得邻宅

住着一个女房客,大陆湖北籍,单身白领,收入不薄,英语也佳,看似活得独来独往,沉稳笃定,内心的

寂寞却深不见底。某晚,她的房间突然飘来一曲《龙船调》,“正月里是新年哪咿呦喂,妹娃儿去拜年哪

喂……哎,妹娃要过河,哪个来推我嘛——我就来推你嘛”,间或,可听出隐约的呜咽声,很显然那首湖

北民歌的旋律和腔调勾起了她的乡愁。一个机会,我还结识了旅居美国的台湾作家纪刚先生。据说,三毛

生前有继《滚滚红尘》之后,准备将纪刚那部在海外畅销至今的著名长篇小说《滚滚辽河》搬上银幕,可

惜没有如愿。年逾古稀的纪刚先生操着一口浓浓的辽宁口音与我快意“唠嗑”,自谓少小离家,曾经沧海,

早已心波无痕。说起1949年,节节败退的国民党政府带着60万军队仓促撤到台湾,也带走了60万个外省

人的乡愁,那乡愁沉甸甸地压在心口,有的时候感觉喘不过气。然后,这位国民党老兵谈到自己的辽阳乡

村老家,“乡愁病”骤然发作,以至于老泪纵横,那一幕情景是我终生难忘。

⑥客居他乡的人越是身处天涯海角,口音的记忆越是容易频频造访,即使改了国籍换了身份,却改不掉换不了原先的腔调。它总会与遥远的乡愁丝丝缠绕,点点点点,朦朦胧胧,恍恍惚惚,挂着泪,揪着肺,扯着心,独享在梦醒时分。而古今中外,人同此心,概莫能外。

(选自《2013中国年度精短散文》,漓江出版社)

7、第①段画线的句子在全文有什么作用?(2分)

8、第④段作者插叙两件与己无关的事情有何用意?(3分)

9、本文在《今晚报》发表的时候,删去了下面一段文字。如果把这段文字放回原文,应放在哪里?(指出

应放在哪一段之前或之后)为什么?(4分)

小时候,我在天津一所部队小学寄宿读书,习惯于普通话,听到校外的人讲着“干嘛”、“嘛事”,

觉得真是“土”到家了。我母亲的祖籍在四川巴中,很早出来闹革命当红军,口音却一直未改。退休后,

她成了街道居委会的大忙人,像是肩负了什么重要使命,其实也只是传达居委会的某个开会通知。她常常

走家串户,不知疲倦地扯起悠长的嗓门,用浓浓的川音千呼万唤,直到一条长街上的所有家庭“无一漏网”。

记忆中,邻里的小字辈喜欢跟在她后面鹦鹉学舌,搞恶作剧,母亲却毫不在意,激情饱满,照喊不误。母

亲的川音使我想到了这样几个词:泼辣,固执,勇敢,真诚,那样的好感逐渐扩展至朱德、刘伯承、陈毅、

聂荣臻等几位川籍元帅的形象,并延续至今。

10、下面对文章第⑤段的分析,错误的一项是( )(3分)

A、《龙船调》的出现,不仅丰富了口音的内涵,还给人如闻其声的听觉体验。

B、纪刚的故事不仅是从空间维度,更是从时间维度说明乡音难改,乡愁难了。

C、两则身居异国他乡的华人故事,勾连了首尾,使首尾中的议论更令人信服。

D、通过单身白领和纪刚的故事,作者对国人的“移民潮”提出了含蓄的批评。

11、请赏析第⑥段画线句的精妙之处。(4分)

12、本文通过“口音”这一视角,表达了“乡愁”这一传统的文学主题。请在本文的基础上,结合已有的

阅读,探究“乡愁”这一中国传统文学主题的深刻内涵。(6分)终南望余雪阅读答案。

(三)默写。(6分)【任选6空,超过6空,按前6空评分】

13、(1)锦江春色来天地, 。(杜甫《登楼》)

(2) ,镜中衰鬓已先斑。(陆游《书愤》)

(3) ,憔悴损,如今有谁堪摘!(李清照《声声慢》)

(4)水何澹澹, 。(曹操《观沧海》)

(5) ,叫嚣乎东西,隳突乎南北。(柳宗元《捕蛇者说》)

(6) ,万钟于我何加焉?(《孟子》)

(7)悲莫悲兮生别离, 。(屈原《九歌》)

(8)天下大事, 。(《老子》)

(四)阅读下面的诗歌,完成14-16题。(8分)

小车行

陈子龙

小车班班黄尘晚, ②①

夫为推,妇为挽。

出门茫茫何所之?

青青者榆疗吾饥。

愿得乐土共哺糜。

风吹黄篙,望见墙宇,

中有主人当饲汝。

扣门无人室无釜,

踯躅空巷泪如雨。

【注释】①陈子龙(1608-1647):明末诗人,松江华亭人。②班班:车轮滚动的声音。③榆:树名,其

嫩叶及果实榆荚可以充饥。④糜:稀粥。⑤釜:做饭用的锅。

14、本诗紧紧围绕一个“ ”字写人叙事(用原诗中的字回答)。(2分)

15、对这首诗所写内容概括正确的一项是( )(2分)

A、出征 B、逃荒 C、访友 D、咏物

16、本诗对人物心理的刻画极为成功,请结合全诗简要分析人物的心理变化过程。(4分) ⑤④③

17、写出下列加点词语在句中的意思。(4分)

(1)屠羊说走而从于昭王( ) (2)此非臣之所以闻于天下也( ) ...

(3)居处卑贱而陈义甚高 ( ) (4)子其为我延之以三旌之位( ) ..

18、下面句子中“之”字的用法和意义不同于其他三项的一项是( )(2分)

A、臣之爵禄已复矣 B、何赏之有

C、非臣之罪 D、今臣之智不足以存国

19、请用“/”标出画波浪线句子中的停顿。(3分)

大 王 失 国 非 臣 之 罪 故 不 敢 伏 其 诛 大 王 反 国 非 臣 之 功 故 不 敢当 其 赏

篇三:《2015届高考语文专题复习诗歌鉴赏4:诗歌的思想感情破解》

第四节 诗歌的思想感情破解

1.阅读下面的诗歌,然后回答问题。

归 雁

钱 起

潇湘何事等闲回?水碧沙明两岸苔。

二十五弦弹夜月,不胜清怨却飞来。

【注】 ①钱起:唐朝吴兴(今属浙江)人,入仕后,一直在长安和京畿做官。此诗作 于任中。②潇湘:此处指湘江。③二十五弦:指瑟,传说湘江女神善鼓瑟。 请简要分析这首诗所表达的思想情感。

答:____________________________________________________________________ 答案 诗人借写充满客愁、羁思难耐,而毅然离开优美富足的湘江,向北方飞回的旅雁,寄托了宦游他乡的羁旅之思(或思乡之情)。

2.阅读下面这首唐诗,回答问题。

送梓州李使君

王 维

万壑树参天,千山响杜鹃。

山中一夜雨,树杪百重泉。

汉女输橦布,巴人讼芋田。

文翁翻教授,不敢倚先贤。

【注】 ①使君:这是古代对州郡长官的尊称,即刺史。树杪:树梢,这里指树顶。②文翁:汉景时为郡太守,政尚宽宏,见蜀地僻陋,乃建造学宫,培养人才,使巴蜀日渐开化。

这是一首赠别诗,读了本诗之后,请说说作者写这首诗的主要目的是什么。

答:____________________________________________________________________ 解析 这是一首赠别诗,赠别诗的主题一般情况下有两类,一类是表现分别时的难舍之情,一类是另有寄托。本诗属于第二类,我们要把握本诗的思想感情,可从诗中的用典入手,如“汉女”“文翁”等,这样即可推知作者写作的用意。

答案 示例:王维以此诗勉励李使君,希望他效法文翁,翻新教化,而不要倚仗文翁等先贤原有的政绩,泰然无为。既然蜀地环境如此之美,民情又如此之淳,到那里去当刺史,自然更应恪尽职事,有所作为。

3.阅读下面的宋词,然后回答问题。

相见欢

②①③②①

朱敦儒

金陵城上西楼,倚清秋。万里夕阳垂地大江流。

中原乱,簪缨散,几时收?试倩悲风吹泪过扬州。

【注】 ①朱敦儒:洛阳人,宋代词人。本词写于词人因“靖康之难”南逃客居金陵之时。②扬州:当时抗金的前线重镇。

词的下片抒发了作者什么样的思想感情?请结合词句作具体分析。

答:_____________________________________________________________________ 答案 “中原乱,簪缨散”,作者回忆中原沦陷,士族南逃的往事,抒发了亡国之痛;“几时收?”抒发了对收复河山的渴望与一时又难以收复的无奈(或担忧)之情。“试倩悲风吹泪过扬州”,作者要请悲风将自己的热泪吹到扬州前线,抒发了对战事的关切之情(或“作者要请悲风将自己的热泪吹过扬州前线,洒到沦陷的故乡,抒发了对故土的深切怀念之情”)。

4.阅读下面这首诗歌,回答问题。

青 溪

王 维

言入黄花川,每逐青溪水。

随山将万转,趣途无百里。

声喧乱石中,色静深松里。

漾漾泛菱荇,澄澄映葭苇。

我心素已闲,清川澹如此。

请留盘石上,垂钓将已矣。

请结合全诗景物描写的特点,赏析作者抒发的思想感情。

答:____________________________________________________________________ 解析 本题考查对诗歌中蕴含的思想感情的鉴赏能力。分析景物特点时要找出诗歌中的意象及其特点,如“黄花川”“青溪水”“菱荇”“葭苇”等,然后把诗歌中描写景物的诗句用有文采的语言表述出来。

答案 示例:诗歌描述了一幅幅各具特色的画面,溪流随山势蜿蜒,在乱石中奔腾咆哮,在松林里静静流淌,水面微波荡漾,各种水生植物随波浮动。景物描写静中有动,自然素淡。诗人有意借青溪来为自己写照,以清川的恬淡来印证自己的夙愿,抒发了他闲逸的情趣和自甘淡泊的心境,心境、物境融合为一体。

5.阅读下面这首诗,回答问题。

秋晓行南谷经荒村

柳宗元

杪秋霜露重,晨起行幽谷。黄叶覆溪桥,荒村唯古木。

②①②①

寒花疏寂历,幽泉微断续。机心久已忘,何事惊麋鹿?

【注】 ①南谷:在柳宗元贬谪之地永州城南郊。②杪(miǎo)秋:即深秋。③机心:机巧的心计,语出《庄子·天地》“有机械者必有机事,有机事者必有机心”。 这首诗表达了作者什么样的思想感情?请简要分析是怎样表达的。

答:_____________________________________________________________________ 答案 落寞、孤愤,旷达而又无奈。

前六句借景抒情:写诗人经荒村去南谷一路所见景象,借一系列悲凉秋景传达出内心的落寞和孤愤之情;后两句化用典故明情:借庄子的“机心”之言,故作旷达,表达自己很久以来已不在意仕途得失,没有了机巧之心,其实却正好反映了他久居穷荒的无奈之情。(如果答“后两句化用典故明情:表达诗人沉浸在自然景物之中,忘却了仕途得失,没有了机巧之心的旷达之情”,也可)

6.阅读下面两首唐诗,然后回答问题。

终南望余雪

祖 咏

终南阴岭秀,积雪浮云端。

林表明霁色,城中增暮寒。

冬晚对雪忆胡居士家

王 维

寒更传晓箭,清镜览衰颜。

隔牖风惊竹,开门雪满山。

洒空深巷静,积素广庭闲。

借问袁安舍,翛然尚闭关。

【注】 ①这是作者在长安的应试诗。当时祖咏并未按照规定写成五言排律,而是只写了四句就交了卷,并说“意思已经完满了”。②晓箭:拂晓时漏壶中指示时刻的箭。常借指凌晨这段时间。③袁安:《后汉书·袁安传》载,袁安未发迹前,有一年在洛阳遇罕见大雪,“人家皆除雪出”。可袁安却僵卧在家。雪一直下,他的屋舍早已给雪封住,县令掘雪救之,问他何以不出?答曰:“大雪人皆饿,不宜打扰人。”④翛(xiāo)然:无拘无束、自由自在的样子。

这两首诗都是写雪的名作,但作者借写雪抒发的感情却各不相同,他们在诗中分别表达了怎样的情感?请简要

答:____________________________________________________________________ 答案 祖诗:写遥望积雪,顿觉雪霁之后,暮寒骤增;景色虽好,不知多少寒士受冻。咏物寄情,意在言外,表达了作者对天下寒士不幸遭遇的同情和慨叹。(能答出“表达了作者对天下寒士不幸遭遇的同情和慨叹”即可得分,意思对即可) ③④②①③

王诗:这是一首雪中思友的诗篇。前六句写山居的静寂,雪景的清幽,末句表达了作者对雪怀人的情思。(能答出“表达了作者对雪怀人的情思”即可得分,意思对即可)

7.阅读下面两首元曲,回答问题。

[中吕]山坡羊·长安怀古

赵善庆

骊山横岫,渭河环秀,山河百二还如旧。狐兔悲,草木秋;秦宫隋苑徒遗臭,唐阙汉陵何处有?山,空自愁;河,空自流。

[中吕]山坡羊·骊山怀古

张养浩

骊山四顾,阿房一炬,当时奢侈今何处?只见草萧疏,水萦纡。至今遗恨迷烟树,列国周齐秦汉楚。赢,都变做了土;输,都变做了土。

有人说,两首怀古小令慨叹人生无常,思想消极遁世。请你结合相关句子进行简略评述。

答:____________________________________________________________________ 解析 ①评价要兼顾两首元曲。②评价思想内容,要言之有理,言之有据,不拔高,不套用。③依据作者情况,知人论世。

答案 两首怀古小令都有怀古伤今的慨叹,但表达的思想却不完全相同。《骊山怀古》批判了封建统治者的奢侈行为和为争夺政权而残酷厮杀的行径,“赢,都变做了土;输,都变做了土”,我们可以看作这是对封建王朝的一种诅咒,更是对封建社会历史的规律性的概括。《长安怀古》在抒发兴亡之感的同时夹杂着作者对人生无常,瞬息即逝,山河依旧,人事全非的消极遁世思想。

8.阅读下面的诗,回答问题。

玉阶怨

李 白

玉阶生白露,夜久侵罗袜。

却下水晶帘,玲珑望秋月。

无声子夜歌

薛奇童

净扫黄金阶,飞霜皎如雪。

下帘弹箜篌,不忍见秋月。

著名学者俞陛云在《诗境浅说续编》中提到《无声子夜歌》时说:“此与宫怨词‘却下水晶帘,玲珑望秋月’词异而意同。”请比较这两首诗,分析这里所说的“同”。 答:____________________________________________________________________

答案 同:两诗都写了秋夜望月,表达了孤寂思怨之情。

异:李诗写隔帘望秋月,人月相怜,愈望愈感到孤寂,也就愈增加怨思;而薛诗下帘避秋月,人月不见,愈怕望见秋月而愈增添孤怨之情。

9.阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

登 楼

杜 甫

花近高楼伤客心,万方多难此登临。

锦江春色来天地,玉垒浮云变古今。

北极朝廷终不改,西山寇盗莫相侵。

可怜后主还祠庙,日暮聊为梁父吟。

【注】 ①玉垒:山名,在今四川茂汝。②北极:即北极星,喻指唐王朝。③西山寇盗:指吐蕃。④梁父吟:诸葛亮遇到刘备前喜欢诵读的乐府诗。

(1)分别概括这首诗颔联和颈联的内容,并说说其中寄寓了诗人什么样的感慨。

答:____________________________________________________________________

(2)尾联运用了何种表现手法?表达了诗人什么样的思想感情?

答:____________________________________________________________________ 答案 (1)颔联写阔大悠远的自然景象,颈联写国家动荡不安的局势;寄寓古今世事沧桑变幻、祈望国运久远的感慨。(2)用典(借古讽今)。①暗讽君王重用奸邪,昏聩误国;②表达自己空怀济世之心却报国无门的抑郁与自遣之情。

10.阅读下面的宋词,然后回答问题。

临江仙·送钱穆父

苏 轼

一别都门三改火,天涯踏尽红尘。依然一笑作春温。无波真古井,有节是秋筠。惆怅孤帆连夜发,送行淡月微云。樽前不用翠眉颦。人生如逆旅,我亦是行人。

【注】 ①钱穆父:苏轼的友人,时被谪出知瀛洲。②改火:指年度的更替。③筠:竹。

(1)“送行淡月微云”句营造了什么样的氛围?表现了作者什么样的心情?

答:____________________________________________________________________

(2)“人生如逆旅,我亦是行人”句,有人认为豪放达观,有人认为失意惆怅,你的看法呢?请简要分析。

答:___________________________________________________________________ 答案 (1)营造了在夜间为友人送行时凄清幽冷的氛围,表现了作者与友人分别时抑郁寡欢的心情。

(2)①是豪放达观,意在劝慰他人。诗人认为人生如行旅,人人都是漂泊的旅人, ②③①④②③①

篇四:《终南望余雪翻译赏析_作者祖咏》

<终南望余雪>作者为唐朝文学家祖咏。其古诗全文如下:

终南阴岭秀,积雪浮云端。

林表明霁色,城中增暮寒。

[译文]

终南山的北面,山色多么秀美;峰顶上的积雪,似乎浮在云端。终南望余雪翻译赏析_作者祖咏。雨雪晴后,树林表面一片明亮;暮色渐生,城中觉得更冷更寒。

[鉴赏]

祖咏年轻时去长安应考,文题是“终南望余雪“,必须写出一首六韵十二句的五言长律。祖咏看完后思付了一下,立刻写完了四句,他感到这四句已经表达完整,按照考官要求,写成六韵十二句的五言体,有画蛇添足的感觉。当考官让他重写时,他又坚持了自己的看法,通过山与阳光的向背表现了各处不同的景象,又联想到山头的积雪消融后,丛林明亮,低处的城中反会增寒,使诗达到全新的境界。据<唐诗纪事>卷二十记载,这首诗是祖咏在长安应试时作的。按照规定,应该作成一首六韵十二句的五言排律,但他只写了这四句就交卷。有人问他为什么,他说:“意思已经完满了。”这真是无话即短,不必画蛇添足。

篇五:《古诗终南望余雪的诗意_终南望余雪阅读答案_作者祖咏》

<终南望余雪>作者为唐代文学家祖咏。古诗全文如下:

终南阴岭秀,积雪浮云端。

林表明霁色,城中增暮寒。

[译文]

终南山的北面,山色多么秀美;峰顶上的积雪,似乎浮在云端。古诗终南望余雪的诗意_终南望余雪阅读答案_作者祖咏。雨雪晴后,树林表面一片明亮;暮色渐生,城中觉得更冷更寒。

[鉴赏]

祖咏年轻时去长安应考,文题是“终南望余雪“,必须写出一首六韵十二句的五言长律。祖咏看完后思付了一下,立刻写完了四句,他感到这四句已经表达完整,按照考官要求,写成六韵十二句的五言体,有画蛇添足的感觉。当考官让他重写时,他又坚持了自己的看法,通过山与阳光的向背表现了各处不同的景象,又联想到山头的积雪消融后,丛林明亮,低处的城中反会增寒,使诗达到全新的境界。

据<唐诗纪事>卷二十记载,这首诗是祖咏在长安应试时作的。按照规定,应该作成一首六韵十二句的五言排律,但他只写了这四句就交卷。有人问他为什么,他说:“意思已经完满了。”这真是无话即短,不必画蛇添足。

题意是望终南余雪。从长安城中遥望终南山,所见的自然是它的“阴岭”(山北叫做“阴”);而且,惟其“阴”,才有“馀雪”。“阴”字下得很确切。“秀”是望中所得的印象,既赞颂了终南山,又引出下句。“积雪浮云端”,就是“终南阴岭秀”的具体内容。这个“浮”字下得多生动!自然,积雪不可能浮在云端。这是说:终南山的阴岭高出云端,积雪未化。云,总是流动的;而高出云端的积雪又在阳光照耀下寒光闪闪,不正给人以“浮”的感觉吗?读者也许要说:“这里并没有提到阳光呀!”是的,这里是没有提,但下句却作了补充。“林表明霁色”中的“霁色”,指的就是雨雪初晴时的阳光给“林表”涂上的色彩。

“明”字当然下得好,但“霁”字更重要。作者写的是从长安遥望终南馀雪的情景。终南山距长安城南约六十华里,从长安城中遥望终南山,阴天固然看不清,就是在大晴天,一般看到的也是笼罩终南山的蒙蒙雾霭;只有在雨雪初晴之时,才能看清它的真面目。贾岛的<望(终南)山>诗里是这样写的:“日日雨不断,愁杀望山人。天事不可长,劲风来如奔。阴霾一似扫,浩翠泻国门。长安百万家,家家张屏新。”久雨新晴,终南山翠色欲流,长安百万家,家家门前张开一面新崭崭的屏风,多好看!唐时如此,现在仍如此,久住西安的人,都有这样的经验。所以,如果写从长安城中望终南馀雪而不用一个“霁”字,却说望见终南阴岭的馀雪如何如何,那就不是客观真实了。

祖咏不仅用了“霁”,而且选择的是夕阳西下之时的“霁”。怎见得?他说“林表明霁色”,而不说山脚、山腰或林下“明霁色”,这是很费推敲的。“林表”承“终南阴岭”而来,自然在终南高处。只有终南高处的林表才明霁色,表明西山已衔半边日,落日的馀光平射过来,染红了林表,不用说也照亮了浮在云端的积雪。而结句的“暮”字,也已经呼之欲出了。

前三句,写“望”中所见;末一句,写“望”中所感。俗谚有云:“下雪不冷消雪冷”;又云:“日暮天寒”。一场雪后,只有终南阴岭尚馀积雪,其他地方的雪正在消融,吸收了大量的热,自然要寒一些;日暮之时,又比白天寒;望终南馀雪,寒光闪耀,就令人更增寒意。做望终南馀雪的题目,写到因望馀雪而增加了寒冷的感觉,意思的确完满了;何必死守清规戎律,再凑几句呢?

王士

下一篇:樵子暗相失