【www.guakaob.com--留学生招聘】

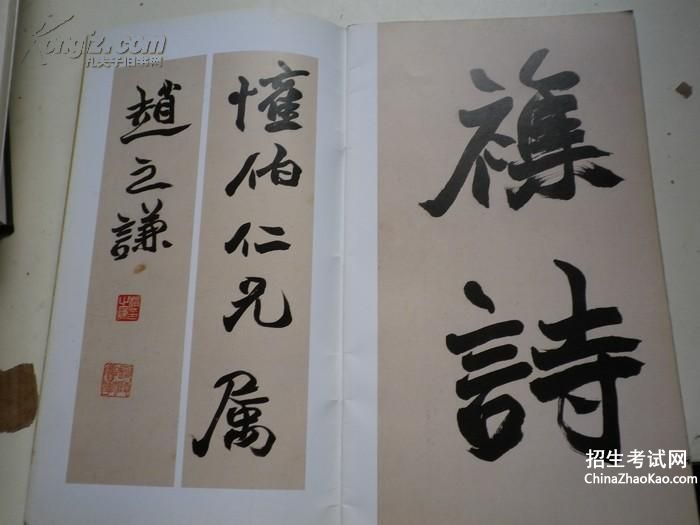

从“剑气箫心”看龚自珍诗作中的生命体验

龚自珍诗(一)

龙源期刊网 .cn

从“剑气箫心”看龚自珍诗作中的生命体验 作者:曾宇晓

来源:《现代语文(学术综合)》2013年第06期

摘 要:龚自珍的诗文是一面镜子,它烛照社会人生,洞察风风雨雨,在心灵深处作个性化的评判。“在心为志,发言为诗”,言为心声,烙上了他生命体验的真迹。其中最为引人注目的是,他对政治理想破灭、对人生际遇坎坷的真切而细腻的体验,并将这凝萃于其诗文的灵魂——“剑气箫心”中。这是龚自珍诗文的真谛,是需要解读的关键,更是他艰难生命特色的真实写照。

关键词:龚自珍 诗歌 生命体验 剑气箫心

引言

一袭长衫,一身傲骨——这是龚自珍定格在我们心中的形象。他的诗作,在近代文学史上独树一帜,起着承上启下的关键作用,对后人的创作影响极大。200多年来,研究龚自珍的学者不计其数。其中对其诗作的研究,或是从“不拘一格,灵活多样”的诗歌形式方面;或是从“绮丽鲜奇,气势磅礴”的思想感情方面;或是从“风发泉涌,不堪一世”的狂放气质方面;或是从“高吟肺腑走风雪”的人生追求方面。的确,龚自珍诗歌影响到了整个中国近代诗坛,为中国诗歌开辟了一片崭新的天地,开启了中国诗歌现代转型的历程。在本文中,笔者将从他诗作中“剑气箫心”的诗作灵魂方面来论述诗歌中蕴含的生命体验。【龚自珍诗】

纵观龚自珍的一生,充满了跌宕曲折的故事。中国近代史的前夕,西风东渐,身为一代思想觉醒者,是多么难能可贵啊。龚自珍在《漫感》中写到:“绝域从军计惘然,东南幽恨满词笺。一箫一剑平生意,负尽狂名十五年。”“剑气箫心”是龚自珍诗词之魂,这个词用来形容他是最为恰当的,敢忧敢愤,放言无忌,敢爱敢恨,哀乐过人。他的诗文针对现实而发,敢于揭露矛盾,饱含着深刻的思想,强烈的爱憎,充满了对社会腐恶的批判和抗争,对美好理想的憧憬和追索。这四个字也道出了龚自珍豪情与愤怨的心境。

一、一剑箫声远,一曲功名淡

“剑气箫心”是龚自珍的情感隐喻。龚自珍的诗时常用到“剑气”与“箫心”两个意象。“怨去吹箫,狂来说剑,两样消魂味”,“剑气”是定庵豪气干云的济世救民抱负,“箫心”则是他苍凉归棹的人间无奈。正是这两者的有机结合,形成其“剑气”“箫心”并存,豪旷、悲慨同在的独特艺术风格。喜欢这样的诗句,喜欢这样的情怀,不管是踽踽独行在黄沙漫漫中,还是持杯对饮在清辉月光下,都会留下一个潇洒的背影,耐人寻味。

都说文如其人,诗词更是一个人品性气节的表征。“剑”大多象征豪情壮志,“箫”寄寓着幽思哀怨。借“剑”“箫”吟咏的诗句,大都交织着诗人的豪情壮志或理想受到压抑的忧愤之情。龚

浅论龚自珍的诗歌创作

龚自珍诗(二)

浅论龚自珍的诗歌创作

邵阳学院中文系汉语言文学专业2003级 李海燕【龚自珍诗】

【摘要】:龚自珍是我国近代史发轫时期一位著名的进步思想家、文学家和爱国主义者。他的文学创作,尤其是诗词创作,在当时文坛上取得了巨大的成就,也对后世文坛产生了深远的影响。本文主要论述龚自珍的诗歌创作。首先,从他的生平、时代背景入手分析其对诗歌创作的影响,着重分析佛学思想及经史研究对其诗歌创作的影响。然后以他的部分诗歌为例,从三个方面具体分析龚自珍诗歌的主题。接着又从语言、风格、意象、诗歌形式四个方面探索龚诗的艺术新质。最后,简要阐述龚诗在文坛上的地位和影响。

【关键词】: 龚自珍; 诗歌; 主题; 艺术新质

On Poetic Creation of Gong Zizhen

Grade 2003,Chinese Department and Chinese and Literature Major,Shaoyang Univercity

Li Haiyan

Abstract: Gong Zizhen is our country modern history commences a venture a time renowned progressive thinker, the writer and the patriotism.His literature creation, the poetry creation, has in particular obtained the huge achievement in at that time the literary arena, also had the profound influence to the later generation literary arena. This article mainly elaborates Gong Zizhen's poetry creation.First, from his biography, time background obtaining analyzes it to the poetry creation influence, analyzes the Buddhist studies thought and after the history research emphatically to the poetry creation influence.Then take his partial poetries as the example, analyzes the Gong Zizhen's poetry specifically from three aspects the subject.Then from the language, the style, the image, the poetry form four aspects explores Gong's poetries the artistic new nature.Finally, elaborates Gong's poetries brifly in the literary arena status and the influence.

Keywords: Gong Zizhen; Poetry ; Subject; Artistic new nature

龚自珍在清代诗坛上是一个异军突起的人物。他诗中的犀利思想新人耳目,艺术上也富有创造性。龚自珍是从封建社会进入半封建半殖民地社会这一历史转折时期的进步思想家、爱国主义者和著名的文学家。

一、 龚自珍的生平、思想及其对诗歌创作的影响

作家的创作离不开他所处的环境和时代背景。作家的创作总是与他的思想(如:世界观、人生观、价值观等)息息相关的。

(一)生平

龚自珍(一七九二——一八四一)字璱人,号定盦,别署羽琌山民,浙江仁和人,是我国近代史发轫时期的一位著名的思想家。他的思想明显受到明中叶以来伸张个性思潮的影响,重情、重童心,强调“人”、“我”与“心之力”的作用,反对压制和束缚,具有鲜明的个性解放思想。他思想犀利,敢于直言,多触犯时弊,因此在仕途上很不如意。二十七岁中举,二十九岁开始做内阁中书这样的小官。后应会试,屡次不第。直到三十八岁才中进士,在朝廷任内阁中书、宗人府主事、礼部主事祠祭司行走等官。他在腐败、黑暗的宦海里孤身奋斗,鼓吹“更法”“改图”,官微职闲,受尽排挤。四十八岁辞官南归,五十岁便卒于丹阳书院。龚自珍生活的年代,正值清朝急剧衰落时期,阶级矛盾和民族矛盾此起彼伏,封建社会开始总崩溃,在地主阶级和殖民主义的双重压迫下,人民苦不堪言,处于水深火热之中。正因为龚自珍处于这样的特殊时期,他的诗作大多体现了爱国主义精神、对人民苦难的同情及他的改良主义思想。他无情地揭露和批判现实的黑暗、政治的腐败,幻想对封建制度做一些局部的改良,使“衰世”回到“升平世”、“太平世”。

(二)佛学思想与诗歌创作

龚自珍的思想和创作,不仅继承了前代优秀作家的传统,接受了当时某些学术流派和文学流派的影响,而且也受到了佛学思想的熏陶。佛学思想对他的诗歌创作产生了很大的影响,这在他的很多诗作中均有体现。

龚自珍生在名刹林立、高僧众多的杭州。这种环境对于他“幼信转轮、长规大乘”[1](575)不无影响。龚自珍从小便受到佛学影响。小时侯他随父入京,居住在北京法源寺附近,经常入寺玩耍,便有过耳濡目染。他正式学佛当在道光三年

(一八二三年)他三十二岁之前,他终生不得志,所以其佛学思想在晚年回顾时表现得较为明显。他四十八岁辞官出京时所作315首《己亥杂诗》中正式咏佛的就有22首,引用佛学术语的有11首。除此之外,佛学对《猛忆》、《梦中作四截句》等诗歌的创作也产生了很大的影响。

龚自珍的佛学思想是一种“外佛内儒”的思想。信奉佛教,并不意味着他的思想就此由积极变成了消极。可以说龚自珍的儒家和佛家思想是融合在一起的,并在他身上达到了和谐的统一。晚清知识分子普遍认为佛法是不碍儒教的。而且经过他们的改造,佛教到后来还被注入了强烈的革命情绪。龚自珍的学佛虽然没上升到如此的高度,但他在佛教自利利他、出世入世泯然合一的伟大精神熏陶下,龚自珍的思想境界不断提升,从一身一家一国一天下,扩展到无尽众生。这在他的诗歌中得到了充分体现。《己亥杂诗》中的见闻所感,有不少是同情人民疾苦、关心国计民生的。如:第21首“满拟新桑遍冀州,重来不见绿云稠。书生挟策成何济?付与维南织女愁。”诗中说北方不种桑养蚕,就会影响南方丝织业的原料供应,给“织女”们带来忧愁。其实这是诗人对统治集团反对改革的不满,借所谓织女的忧愁倾泻出来。救国安民的良方不被采纳,其心境又岂是一个“愁”字了得。再如第84首:“白面儒冠已问津,生涯只羡五侯宾。萧萧黄叶空村畔,可有摊书闭户人。”这首诗慨叹农村破产,读书人纷纷跑到城市另谋出路。再看第123首:“不论盐铁不筹河,独倚东南涕泪多。国赋三升民一斗,屠牛那不胜栽禾。”老百姓的灾难如此深重,无怪乎作者要潸然泪下了。在这几首诗里,诗人以悲天悯人的情怀,表达了他对下层劳动人民的深刻同情。无疑,这是儒家“经世致用”、“仁者爱人”、“恻隐思想”的体现,但不可否认,这与佛学“慈悲为怀”的以怜悯之心救济众生也是相通的,两者在龚自珍身上找到了结合点。

佛学对龚自珍的诗歌创作特色也产生了极大的影响。佛学培养了龚自珍一种境界更为开阔的关照世界的方式并激发了他丰富的想象力和生命激情。举《猛忆》为例:“狂胪文献耗中年,亦是今生后起缘,猛忆儿时新力异,一灯红接混沌前。”此诗境界独辟、造语奇特、感情强烈、色彩绚丽,这些早有识者反复申说。在这里我主要想探讨一下为什么此诗会形成如此面目。我觉得这与佛学思维方式的渗入有极大关系。佛学的渗入并不是只是词句上的选用如“后起缘”,而是整首诗的构思过程,就是佛学思维方式的运用过程,由此才会有“猛忆”、“心力异”这些词语和“灯”、“红”、“混沌”这些意象、色彩的建构。再如《梦中作四截句》:“黄金华发两飘萧,六九童心尚未消。叱起海红帘底月,四厢花影怒于潮。”这

里“帘底月”居然可以是“海红”的,而一贯是柔媚的“花影”居然“怒于潮”,这种色彩上的奇丽,想象力的不羁,境界的阔大,都与佛经的特点很相似。因此可以看出这些都是受到佛学的启发而得来的。此外,大量佛学词语、典故被引用,扩大了龚自珍诗歌的表现手法。

毋庸置疑,佛学对龚自珍的诗歌也产生了一些消极影响。他信奉佛教,相信轮回转世,向往西方极乐世界,这在他的诗作中多有表现,在一定程度上麻痹了人民,使人民产生逆来顺受的消极情绪,但这不是主要影响,龚自珍的思想,主流还是进步的。

(三)经史研究与诗歌创作

清代是我国学术史上一个经学复盛的时代,这是由当时的政治背景决定的。统治者们提倡经学,重开八股取士,大兴文字狱,使得许多知识分子不再过问政治,而是“躲起来读经,校刊古书,做些古时的文章,和当时毫无关系的文章。”

[2](33)龚自珍作为嘉、道时期的知识分子也卷进了研究经学的潮流之中,龚自珍十二岁时就跟他的外祖父段玉裁学《说文解字》,开始受到传统文字训诂学的严格训练,主张由“小学”而通经,二十八岁时又从刘逢禄学习《公羊春秋》,接受了今文经学的影响。关于“经”,龚自珍提出了“正名”的主张,他主张“以经还经、以记还记、以传还传、以群书还群书、以子还子”各正其名。在对公羊学的研究中,他特别强调“三世说”,即“乱世”“升平世”“太平世”。他曾说“从今烧尽鱼虫学,甘做东京卖饼家”[3](102)他决心抛开束缚思想的考据学,研究公羊学。但他并不满足于研究经史学,而是把研究经史和研究现实结合起来,利用它讥讽时政,倡导改革,从而把清代的今文经学从经师的故纸堆中解放出来,与当时社会改革的潮流联系起来,并且凭借惊人的才华,写出了一批溶化着研究成果而又具有时代气息的、发人深省的诗文。

龚自珍着力研究经史。他的大量文学作品带有浓厚的时代色彩和研究经史的某些气息。虽然,急剧变化的社会现实是他文学创作的源泉,但经史研究对他的创作也有深刻影响,主要表现在两个方面:

首先,在他的文学创作中,公羊学的“三世说”被广泛地、巧妙地运用。龚自珍根据当时的社会现实,把清代分为“三世”:康熙至乾隆时期是盛世,嘉庆、道光时期是衰世,而即将到来的是乱世。这就是他根据客观现实对公羊学“三世说”的继承与发展。描述“衰世”正是龚自珍《己亥杂诗》的内容之一,举一诗为例:【龚自珍诗】

颓波难挽挽颓心,壮岁曾为九牧箴。

钟虡苍凉行色晚,狂言重起廿年喑。[4]( 510)

颓波指社会政治风气败坏,颓心指心理方面的颓唐堕落。作者指出这是衰世的情况,这样下去,“乱亦竟不远矣”。这是作者辞官后的作品,在此诗中,作者认为尽管社会已经衰败到难以挽救的地步,但是不应该消极颓丧。在后两句中,体现了他虽被迫辞官,但他还要大声疾呼,唤起人心,冲破沉闷窒息的政治局面,为变法革新而奋斗。

龚自珍的诗文著作和他的经史研究的密切关系的另一突出表现,是善于借古喻今,充分地利用“史事为鉴”的作用。例如:《咏史》(“金粉东南十五州”)

金粉东南十五州,万重恩怨属名流。

牢盆狎客操全算,团扇才人踞上游。

避席未闻文字狱,著书都为稻梁谋。

田横五百人安在,难道归来尽列侯?

团扇才人指不学无术而又行为卑劣的知识分子。东晋时,王导的孙子王珉,喜欢手执团扇,是一个不学无术的纨绔子弟。田横是楚汉之争时期的齐国旧贵族,曾自立为齐王,刘邦灭项羽后,因不愿归汉而自杀,他手下五百多人也都自杀而死。作者这里用一个反问句,目的是讽刺那些一般地主阶级知识分子,他们害怕惹祸上身,只求自保而不管人民的死活。作者对此深为愤慨,在诗中做了辛辣的讽刺和尖锐的抨击。作者毅然说出了对田横五百壮士的同情,以古拟今,表示对专制统治的不满。

龚自珍把研究经史的成果恰如其分地运用于诗歌创作,给当时的诗坛注入了新鲜的血液。他常用借古喻今、借古讽今的手法启发人们正视现实,产生奋起反抗的思想感情。

二、龚自珍诗歌创作的主题

龚自珍的诗作是颇多的。早年他对诗歌的创作比较严格,诗作也偏少,且大多已失散。一八二零年,他曾发誓戒诗,但是当年就破戒了。他戒诗是因为在黑暗的文化政策压迫下,深有难言之苦。他破戒,是因为他是一个感情丰富、思想敏锐还有远大理想和忧国忧民的抱负的人,他对现实深有感触,欲罢不能,必吐而后快,要他不写诗那是完全不可能的。龚自珍生前编印的诗集,只有《破戒草》、

略论龚自珍诗词中的“落花”意象

龚自珍诗(三)

略论龚自珍诗词中的“落花”意象

摘 要:龚自珍笔下的落花与历代文人墨客笔下的落花相比有着自己独特的个性,它融入了诗人一生的孤独与凄苦,也融入了作者的梦想与豪情,诗人在落花中看到悲伤,但也在落花中看到了希望。本文即从龚自珍诗词中的“落花”一词入手,略加探讨“落花“意象在龚诗中的涵义与韵味。

关键词:龚自珍 诗词 落花

“已分将身著地飞,那羞践踏损光辉。无端又被春风误,出落西家不得归。”一首韩愈的《落花》写出了作者因淮西事遭贬的无奈失落之情;“坠素翻红各自伤,青楼烟雨忍相忘。将飞更作回风舞,已落犹成半面妆。”一首宋祁的《落花》表达了作者在困境中的不屈精神;“花谢花飞飞满天,红消香断有谁怜?„„一朝春尽红颜老,花落人亡两不知!”一曲《葬花吟》唱出了黛玉感叹身世遭遇的全部哀音。从古至今,曾有无数文人墨客在诗文中描写落花,满纸的伤春自怜、写不尽的哀伤幽怨、道不完的离愁别意,几乎代代如此,然而,到了龚自珍的笔下,落花一词则变得富有个性,它融入了诗人一生的孤独与凄苦,也融入了作者的梦想与豪情,诗人在落花中看到悲伤,但也在落花中看到了希望。

在阅读了大量关于龚自珍的生平资料以及龚自珍诗歌全集后,笔者从自己理解角度出发大体将龚自珍的“落花”意象诗歌分为两类:一类是作者以落花比喻自身飘零凋萎的身世,表达忧伤凄凉、不甘愤懑之情;另一类中作者虽也以落花自喻,抒发悲伤之情,但更多

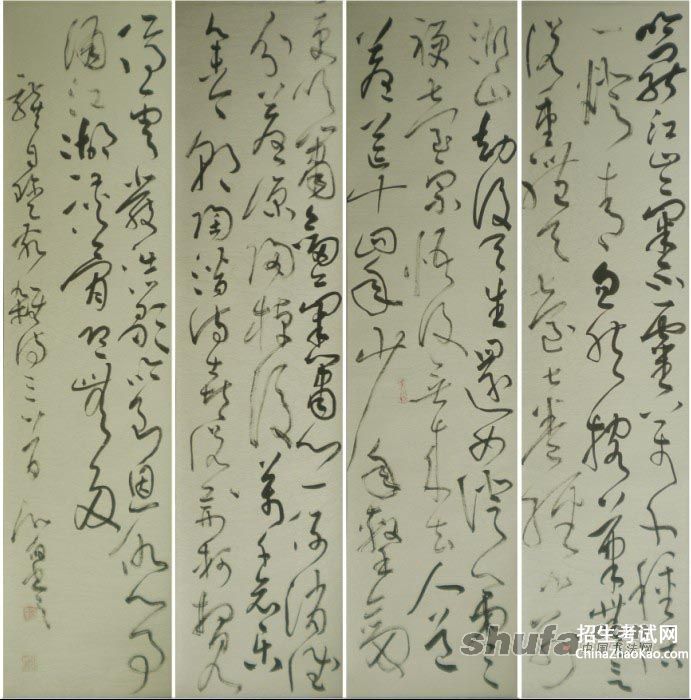

龚自珍的诗

龚自珍诗(四)

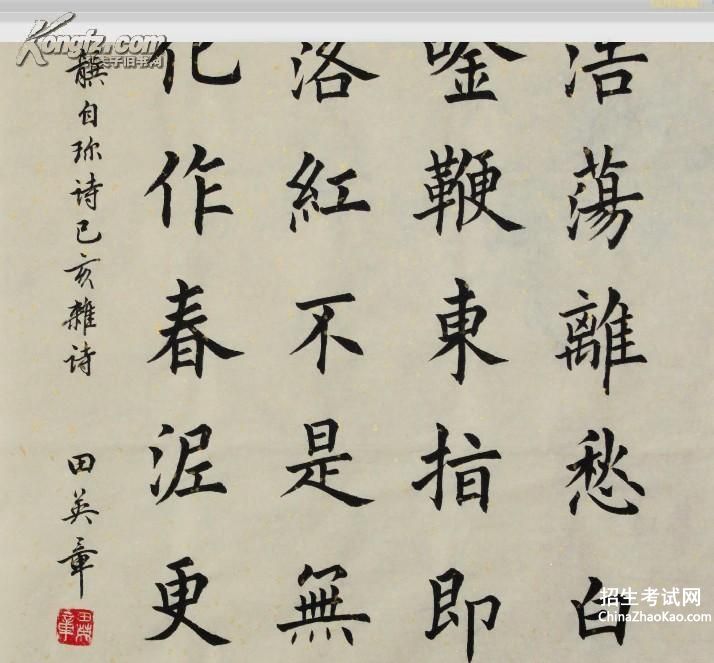

1、<己亥杂诗>

浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,化作春泥更护花。

2、<己亥杂诗>

秋心如海复如潮,惟有秋魂不可招。

漠漠郁金香在臂,亭亭古玉佩当腰。龚自珍的诗。

气寒西北何人剑,声满东南几处箫。

一川星斗烂无数,长天一月坠林梢。

3、<鹊踏枝>

漠漠春芜春不祝

藤刺牵衣,碍却行人路。

偏是无情偏解舞,蒙蒙扑面皆飞絮。

绣院深沉谁是主?

一朵孤花,墙角明如许!

莫怨无人来折取,花开不合阳春暮。

4、<辛巳除夕与彭同年同宿道观中,彭出平??>

读之竟夜,遂书卷尾

亦是三生影,同听一杵钟。

挑灯人海外,拔剑梦魂中。龚自珍的诗。

雪色惮恩怨,明朝客盈座,谁言去年踪。

5、<已亥杂诗>

少年哀乐过于人,歌泣无端字字真。

既壮周旋杂痴黠,童心来复梦中身。

6、<已亥杂诗>

少年击剑更吹箫,剑气箫心一例消。

谁分苍凉归棹后,万千哀乐集今朝。

7、<已亥杂诗>

天将何福予蛾眉?生死湖山全盛时。

冰雪无痕灵气杳,女仙不赋降坛诗。

8、<已亥杂诗>

一百八下西溪钟,一十三度溪花红。

是恩是怨无性相,冥祥记里魂朦胧。

9、<已亥杂诗>

一十三度溪花红,一百八下西溪钟。

卿家沧桑卿命短,渠侬不关关我侬。

10、<咏史>

金粉东南十五州,万重恩怨属名流。

牢盆狎客操全算,团扇才人踞上游。

避席畏闻文字狱,着书都为稻粱谋。

田横五百人安在,难道归来尽列侯。

11、<杂诗>

不论盐铁不筹河,独倚东南涕泪多。

国赋三升民一斗,屠牛那不胜栽禾。

12、<杂诗>

故人横海拜将军,侧立南天未蒇勋。

我有阴符三百字,蜡丸难寄惜雄文。

13、<杂诗>

津梁条约遍南东,谁遗藏春深坞逢。

不枉人呼莲幕客,碧纱橱护阿芙蓉。

14、<杂诗>

九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀。

我劝天公重抖擞,不拘一格降人才。

15、<杂诗>

霜豪掷罢倚天寒,任作淋漓淡墨看。

何敢自矜医国手,药方只贩古时丹。

16、<杂诗>

只筹一缆十夫多,细算千艘渡此河。

我也曾糜太仓粟,夜间邪许泪滂沱。

17、<夜坐其一>

春夜伤心坐画屏,不如放眼入青冥。

一山突起丘陵妒,万籁无言帝座灵。

塞上似腾奇女气,江东久陨少微星。

从来不蓄湘累问,唤出嫦娥诗与听。

18、<夜坐其二>

沉沉心事北南东,一睨人材海内空。

壮岁始参周史席,髫年惜堕晋贤风。

功高拜将成仙外,才尽回肠荡气中。

万一禅关砉然破,美人如玉剑如虹。

19、<赋忧患>

故物人寰少,犹蒙忧患俱。

春深恒作伴,宵梦亦先驱。

不逐年华改,难同逝水徂。

多情谁似汝?未忍托禳巫。

20、<海棠>

黄金华发两飘萧,六九童心尚未消。

化起海红帘底月,西厢花影怒广潮。

上一篇:鱼食什么做的

下一篇:表扬员工工作干的漂亮