【www.guakaob.com--留学生招聘】

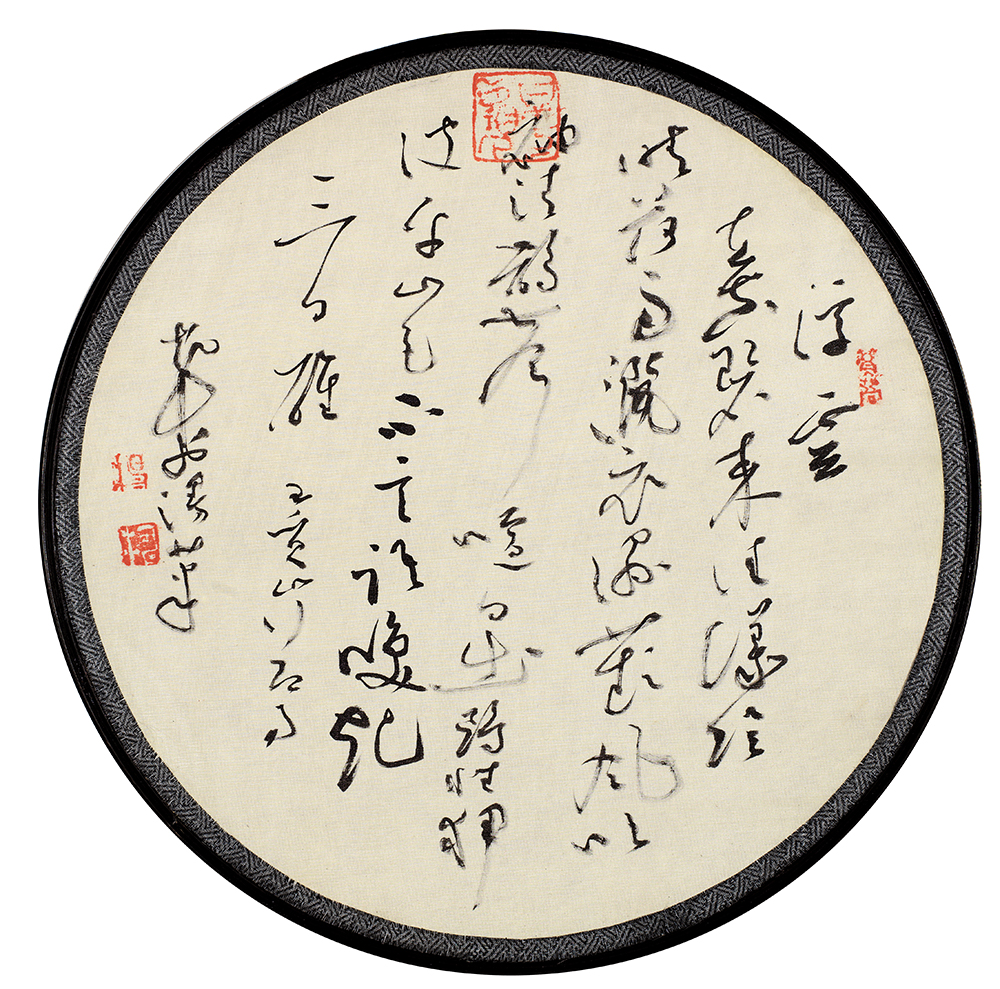

山行即事 王 质 浮云在空碧,来往议阴晴。荷雨洒衣湿,蘋风吹袖清。 鹊声喧日出,鸥性狎波平。山色不言语,唤醒三日酲①。 注:①酲:chéng,酒后神志不清,诗中指困惫状态。

14.古人写诗很讲究炼字,此诗的颈联有两个字用得生动、传神,请你指出其中的一个字并结合诗句简要分析。(2分) 15.这首诗表达了作者怎样的思想感情?请结合诗句简要赏析。(4分) 参考答案: 14.“喧”或“狎”,鹊声“喧”为“喧闹、喧哗”之意,借喜鹊的鸣叫表达对“日出”的喜悦。“狎”是“亲热、游戏”之意,雨霁天晴,波平如镜,鸥鸟尽情嬉戏(前面的部分二选一,答出一点即给1分)。形象地写出了动物在雨洗日照后的山中自由、欢快的情景,(1分)。 15.表达了作者对怡人山色的喜爱之情(1分)。全诗主要运用拟人化手法,加强了艺术感染力(1分)。浮云在碧空里来来往往,忙忙碌碌地“议论”天阴天晴。风雨不大,但雨后给人凉爽惬意的感觉。喜鹊欢唱,鸥鸟嬉戏,明净秀丽的山色真叫人神清气爽,困意全消啊(2分)!

山行即事 (宋)王质 浮云在空碧,来往议阴晴。荷雨洒衣湿,蘋风吹袖清。 鹊声喧日出,鸥性狎波平。山色不言语,唤醒三日酲。 注:①蘋:一种水草。②酲:Chéng,酒后神志不清有如患病的感觉,诗中指精神不振的样子。 ①诗的首联运用了什么修辞手法? ②颈联所描写的景物有什么特点?全诗表现了诗人怎样的心情? 答:拟人手法。 答:有声有形、有动有静,具体形象,生动活泼,富有情趣。诗人精神愉快、神清气爽。

篇一:山行即事古代诗歌阅读答案

篇二:山行即事古代诗歌阅读答案

浮云在空碧,来往议阴晴。荷雨洒衣湿,苹①风吹袖清。鹊声喧日出,鸥性狎波平。山色不言语。唤醒三日酲②。[注]①苹:一种水草。②酲:ch ng,酒后神志不清有如患病的感觉,诗中指精神不振的样子。(1)诗的首联运用了什么修辞手法?是如何统领全诗的?(3分)(2)颈联所描写的景物有什么特点?表现了诗人怎样的心情?(4分)答案:10.(1)拟人手法(1分)。由首联浮云不定议 阴晴 领起,颔联写 荷雨 、 湿 下起雨来;颈联写 日出 太阳又出来了。(2分,合情理即可给分)。(2)借喜鹊的喧声表现对 日出 的喜悦;雨霁日出,波平如镜,爱水的 鸥 尽情地玩乐。有声有形、有动有静,具体形象,生动活泼,富有情趣(2分)。诗人精神愉快、神清气爽(2分,意思对即可给分)。 阅读练习二8.全诗突出地运用了哪一种手法?试作简要分析。(6分)9.诗以 山行即事 为题,却在结尾才点 山 ,而全篇未见一 行 字,你怎么理解?(5分)参考答案(二)8 全诗突出地运用了拟人手法。首联写天气,统摄全局。诗人用 浮云在空碧 五字描状,并不出色,然以拟人手法,继之以 来往议阴晴 ,境界全出, 议阴晴 涵盖全篇,独具匠心;尾联 山色不言语 唤醒三日酲 亦用拟人,不同的是首联正用,尾联反用。从反面说, 山色不言语 ;从正面说,自然是 山色能言语 。惟其能言语,所以下句用丁一个 唤 字。由于从反面运用了拟人化手法,加强了表现力。9、以 山行 为题。结尾才点 山 ,表明人在 山色 之中。全篇未见 行 字,但从浮云在空,到荷雨湿衣、苹风吹袖、鹊声喧日、鸥性狎波,都是 山行 过程中的经历、见闻和感受。合起来,就是 山行即事 。这十个字要连起来读,连起来讲:浮云在碧空里来来往往,忙些什么呢?忙于 议 , 议 什么呢? 议 究竟是 阴 好,还是 晴 好, 议 的结果怎么样,没有说,接着便具体描写 山行 的经历、感受。 荷雨洒衣湿,萍风吹袖清 下起雨来了; 雀声喧日出,鸥性狎波平 太阳出来了。浮云议论不定,故阴晴也不定。(宋人诗词中写天气,往往用拟人化手法。)首联写天气,统摄全局。云朵在碧空浮游,本来是常见的景色;作者用 浮云在空碧 描述,也并不出色。然而继之以 来往议阴晴 ,就境界全出,精彩百倍。颔联写 阴 。 荷雨 ,一方面写出沿途有荷花,丽色清香,令人心旷神怡;另一方面雨不很猛,不会给行人带来困难,不影响人的兴致。这雨当然比 沾衣欲湿 的杏花雨大一些,很大但也很有限。同时,有荷花的季节,衣服被雨洒湿,反而凉爽些。 萍风 ,是从水面浮萍之间飘来的风,说它 吹袖清 ,可见风也并不大。雨已湿衣,又加风吹,人的主观感受是 清 而不是寒。可若没有这风和雨, 山行 者就会感到炎热了。颈联写 晴 。喜鹊厌湿喜干,又称为 干鹊 ,雨过天晴,它就高兴地叫起来了。诗人抓住这一特点,借喜鹊的鸣叫表达对 日出 的喜悦——既是鹊的喜悦,也是人的喜悦。荷雨湿衣,带来爽意;继而雨停日出,便没了细雨绵绵的烦人的担心。所以,日出正是作者心中所盼望的事情。下句写波平如镜,鸥鸟尽情嬉戏的情景。 波平 ,从侧面写了风的柔和。 狎 有亲热的意思,也有玩乐的意思。尾联写山色。用了拟人化手法,是反用。 山色不言语 ,意思当然是:山色能言语而不言不语。山色经过雨洗,又加上阳光的照耀,其明净秀丽,真令人赏心悦目。 不言语 尚且能 唤醒三日酲 ,那 言语 ,更会怎样呢?此处反面运用拟人化手法加强了艺术感染力。此处并非说 山行 者喝多了酒,需解酒困,而是夸张地表现 山色 的可爱,可使人神清气爽,困意全消。以 山行 为题,结尾才点 山 ,表明人在 山色之中 。全篇未见 行 字,但从浮云在空,到荷雨湿衣、萍风吹袖、雀声喧日、鸥性狎波,都是 山行 过程中的经历,见闻和感受。合起来,就是所谓 山行即事 。全诗写的兴会淋漓,景美情浓;艺术构思也相当精巧。篇三:山行即事古代诗歌阅读答案

注:①苹:一种水草。②酲:ch ng,酒后神志不清有如患病的感觉,诗中指精神不振的样子。①空碧,即 碧空 。②荷雨,化用李商隐诗句 留得枯荷听雨声 。③苹,大的浮萍翻译:浮云在天空来来往往,议论着阴天好还是晴天好的问题。一路荷花伴雨,打湿了我的衣服。浮萍上清凉轻柔的风,吹动我的衣袖轻摆。雨过天晴,喜鹊欢快的叫了起来,波平如镜,有鸥【山行即事阅读答案】

鸟在尽情嬉戏。青山秀色一句话也不说,但即使你大醉三天,它也能把你唤醒。相关阅读试题及答案(1)诗的首联运用了什么表现手法?是如何统领全诗的?(2)本诗以 山行 为题,诗句中却没有一个 行 字,诗题与诗句是不是矛盾?请作简要分析。(3)请简要理解 山色不言语,唤醒三日酲 的含义。4.古人写诗很讲究炼字,此诗的颈联有两个字用得生动、传神,请你指出其中的一个字并结合诗句简要分析。(2分)5.这首诗表达了作者怎样的思想感情?请结合诗句简要赏析。(4分)(6) 诗的首联运用了什么修辞手法?哪个字能够很好地表现出来?(7) 诗的首联统领全诗,颔联和颈联是分别扣住其中的哪个字进行描述的?诗的颈联所描写的景物有什么特点?(8) 作者通过自然景物的描写,表现了怎样的心情?9.此诗的第三联有两个字用得生动、传神,请你指出这两个字并简要赏析。10.这首诗表达了作者怎样的思想感情?请结合诗句简要分析。(5分)11、颔联承首联 字而写。(1分)12、请想象并描摹颈联内容(40字左右)(3分)13、本诗构思精巧,请从结构角度作具体赏析(4分)答案(1)运用了拟人手法。( 想像 也对)由首联浮云不定议 阴晴 领起,颔联写 荷雨 、 湿 ,下起雨来;颈联写 日出 ,太阳又出来了。(2)不矛盾。全诗以作者的行踪为线索,所写内容从浮云在空,到荷雨湿衣、苹风吹袖、鹊声喧日、鸥鸟狎波,都是 山行 过程中的经历、见闻和感受,合起来,就是所谓 山行即事 。(3)尾联运用拟人、夸张的修辞手法,并不是说行者真的喝多了酒,需要解酒困,而是用 唤醒三日酲 ,表现山色的可爱,能够使人神清气爽,困意全消。4. 喧 或 狎 ,鹊声 喧 为 喧闹、喧哗 之意,借喜鹊的鸣叫表达对 日出 的喜悦。 狎 是 亲热、游戏 之意,雨霁天晴,波平如镜,鸥鸟尽情嬉戏(前面的部分二选一,答出一点即给1分)。形象地写出了动物在雨洗日照后的山中自由、欢快的情景,(1分)。5.表达了作者对怡人山色的喜爱之情(1分)。全诗主要运用拟人化手法,加强了艺术感染力(1分)。浮云在碧空里来来往往,忙忙碌碌地 议论 天阴天晴。风雨不大,但雨后给人凉爽惬意的感觉。喜鹊欢唱,鸥鸟嬉戏,明净秀丽的山色真叫人神清气爽,困意全消啊(2分)!6.拟人。 议 。7. 阴 、 晴 。有声有形,有动有静,具体形象,生动活泼,富有情趣.8.精神愉快,神清气爽。9.这两个字是 喧 和 狎 字。(1分。) 鹊声 喧 为 喧闹、喧哗 之意,借喜鹊的呜叫表达对 日出 的喜悦。(2分) 狎 是 亲热、游戏 之意,雨霁天晴,波平如镜,鸥鸟尽情嬉戏。(2分) 这两个字写出了动物在雨洗日照后的山中自由、欢快的情景。(1分)10.表达了作者对怡人山色的喜爱之情。(1分)首联用拟人化手法写浮云在碧空里来来往往,忙忙碌碌地 议 天阴天晴。颔联描绘了夏日山中雨后凉爽惬意的景象, 荷雨 、 萍风 说明风雨不大,让人舒服。颈联写喜鹊喜晴,鸥鸟嬉戏的情景。尾联写经过雨洗日照后的明净秀丽的山色能使人神清气爽,困意全消。此处运用拟人化手法加强艺术感染力。(4分,一联1分)

11、(1分)阴1分12、(3分)雨霁日出,喜鹊们在喧叫: 太阳出来了! ;微风拂波,波平如镜,鸥鸟在尽情地玩乐(或鸥鸟似乎在亲昵微波)。雨后放晴1分,前后各1分,须有比拟13、(4分)首联写天气,以浮云 议阴晴 统摄全局1分。颔联承 阴 ,写山雨山风令人心旷神怡,颈联承 晴 ,写雨过天晴喜鹊鸥鸟喜悦自在(1分)。尾联描绘乍雨还晴,明净秀丽,呼应诗题 山 1分(或者以此总结全诗也可)。而题为 山行 ,全篇未见 行 字,但诗人以行踪带出 山行 过程中的经历、见闻和感受,全诗实则紧扣题目1分。(分析首联结构作用2分,尾联作用1分,诗题与全诗关系1分)赏析:这十个字要连起来读,连起来讲:浮云在碧空里来来往往,忙些什么呢?忙于 议 , 议 什么呢? 议 究竟是 阴 好,还是 晴 好, 议 的结果怎么样,没有说,接着便具体描写 山行 的经历、感受。 荷雨洒衣湿,萍风吹袖清 下起雨来了; 雀声喧日出,鸥性狎波平 太阳出来了。浮云议论不定,故阴晴也不定。(宋人诗词中写天气,往往用拟人化手法。)首联写天气,统摄全局。云朵在碧空浮游,本来是常见的景色;作者用 浮云在空碧 描述,也并不出色。然而继之以 来往议阴晴 ,就境界全出,精彩百倍。颔联写 阴 。 荷雨 ,一方面写出沿途有荷花,丽色清香,令人心旷神怡;另一方面雨不很猛,不会给行人带来困难,不影响人的兴致。这雨当然比 沾衣欲湿 的杏花雨大一【山行即事阅读答案】

些,很大但也很有限。同时,有荷花的季节,衣服被雨洒湿,反而凉爽些。 萍风 ,是从水面浮萍之间飘来的风,说它 吹袖清 ,可见风也并不大。雨已湿衣,又加风吹,人的主观感受是 清 而不是寒。可若没有这风和雨, 山行 者就会感到炎热了。颈联写 晴 。喜鹊厌湿喜干,又称为 干鹊 ,雨过天晴,它就高兴地叫起来了。诗人抓住这一特点,借喜鹊的鸣叫表达对 日出 的喜悦——既是鹊的喜悦,也是人的喜悦。荷雨湿衣,带来爽意;继而雨停日出,便没了细雨绵绵的烦人的担心。所以,日出正是作者心中所盼望的事情。下句写波平如镜,鸥鸟尽情嬉戏的情景。 波平 ,从侧面写了风的柔和。 狎 有亲热的意思,也有玩乐的意思。尾联写山色。用了拟人化手法,是反用。 山色不言语 ,意思当然是:山色能言语而不言不语。山色经过雨洗,又加上阳光的照耀,其明净秀丽,真令人赏心悦目。 不言语 尚且能 唤醒三日酲 ,那 言语 ,更会怎样呢?此处反面运用拟人化手法加强了艺术感染力。此处并非说 山行 者喝多了酒,需解酒困,而是夸张地表现 山色 的可爱,可使人神清气爽,困意全消。以 山行 为题,结尾才点 山 ,表明人在 山色之中 。全篇未见 行 字,但从浮云在空,到荷雨湿衣、萍风吹袖、雀声喧日、鸥性狎波,都是 山行 过程中的经历,见闻和感受。合起来,就是所谓 山行即事 。全诗写的兴会淋漓,景美情浓;艺术构思也相当精巧。 相关阅读:篇四:山行即事古代诗歌阅读答案

山色不言语,唤醒三日酲④。

[作者简介]王质(1127——1189)字景文,号雪山,山东东平人,寓居江西。曾任枢密院编修官,荆南府通判。

[注释]①空碧,即“碧空”。②荷雨,化用李商隐诗句“留得枯荷听雨声”。③苹,大的浮萍。④酲,酒醒后的困惫状态。【山行即事阅读答案】

[简析]王质仰慕苏轼,曾于其文中说“一百年前,有苏子瞻”,“一百年后,有王景文。”其诗俊爽流畅,与苏轼诗风格相似。

这首诗写山行所见、所闻、所感。首联写天气,统摄全局。浮云在碧空里来来往往,忙忙碌碌地“议”天阴天晴。云来云去,时阴时晴。这里用拟人化手法写浮云,是宋人诗词中写天气的惯用手法。

颔联写“阴”。“荷雨”,一方面写出沿途有荷花,丽色清香,令人心旷神怡;另一方面雨不很猛,不会给行人带来困难,不影响人的兴致。这雨当然比“沾衣欲湿”的杏花雨大一些,很大但也很有限。同时,有荷花的季节,衣服被雨洒湿,反而凉爽些。“苹风”,是从水面浮萍之间飘来的风,说它“吹袖清”,可见风也并不大。雨已湿衣,又加风吹,人的主观感受是“清”而不是寒。可若没有这风和雨,“山行”者就会感到炎热了。

颈联写“晴”。喜鹊厌湿喜干,又称为“干鹊”,雨过天晴,它就高兴地叫起来了。诗人抓住这一特点,借喜鹊的鸣叫表达对“日出”的喜悦——既是鹊的喜悦,也是人的喜悦。荷雨湿衣,带来爽意;继而雨停日出,便没了细雨绵绵的烦人的担心。所以,日出正是作者心中所盼望的事情。下句写波平如镜,鸥鸟尽情嬉戏的情景。“波平”,从侧面写了风的柔和。“狎”有亲热的意思,也有玩乐的意思。

尾联写山色。用了拟人化手法,是反用。“山色不言语”,意思当然是:山色能言语而不言不语。山色经过雨洗,又加上阳光的照耀,其明净秀丽,真令人赏心悦目。“不言语“尚且能”“唤醒三日酲”,那“言语”,更会怎样呢?此处反面运用拟人化手法加强了艺术感染力。此处并非说“山行”者喝多了酒,需解酒困,而是夸张地表现“山色”的可爱,可使人神清气爽,困意全消。

这首诗以“山行”为题,但全篇未见“行”字,但浮云在空、荷雨湿衣、鹊声喧日、鸥岛狎波,无一不在写山行。全诗写得兴会淋漓,景美情浓;艺术构思,也相当精巧

篇五:山行即事古代诗歌阅读答案

【注】①酲:酒醒后的困惫状态。(1)诗题为“山行即事”,请结合诗歌内容对“事”作简要

说明。(3分)(2)“鹊声喧日出,鸥性狎波平”一联蕴含了什么样的思想感情?运用了哪种表现手法?(4分)(3)诗歌首联的“议阴晴”涵盖全篇,请对此作具体说明。(3分)答案:

山行即事王 质浮云在空碧,来往议阴晴。荷雨洒衣湿, ①风吹袖清。鹊声喧日出,鸥性狎波平。山色不言语,唤醒三日酲②。注 ① :一种水草。②酲(chénɡ):酒后神志不清有如患病的感觉,诗中指精神不振的样子。(1)从体裁来看,这首诗属于______________,首联统摄全诗的两个字是____________。(2)这首诗以“山行”为题,但全篇未见“行”字。诗人是怎样写“行”的?请结合诗中词句赏析。答:________________________________________________________________________答案 (1)五言律诗(律诗) 阴晴(2)一是写景物的动态来表现人的“行”,如“浮云”“来往”是人行走时所见的物态,“洒衣湿”“吹袖清”显示了风雨兼程的行人形象。二是写出景物的层次来显现人的“行”,如“浮云”“荷雨”“日出”“山色”,都是诗人行走时依次看到的先后景色,诗人且行且赏,随着行程展现出一幅幅山间画面。

<山行即事>作者为唐朝文学家王质。其诗词全文如下:

浮云在空碧,来往议阴晴。

荷雨洒衣湿,苹风吹袖清。

鹊声喧日出,鸥性狎波平。山行即事阅读答案_山行即事翻译赏析_作者王质。

山色不言语,唤醒三日酲。

[译文]

这首诗写山行所见、所闻、所感。首联写天气,统摄全局。浮云在碧空里来来往往,忙忙碌碌地“议”天阴天晴。云来云去,时阴时晴。这里用拟人化手法写浮云,是宋人诗词中写天气的惯用手法。

[鉴赏]

以“山行”为题,结尾才点“山”,表明人在“山色之中”。山行即事阅读答案_山行即事翻译赏析_作者王质。全篇未见“行”字,但从浮云在空,到荷雨湿衣、萍风吹袖、雀声喧日、鸥性狎波,都是“山行”过程中的经历,见闻和感受。合起来,

<钟山即事>作者为唐代文学家王安石。其诗词全文如下:

涧水无声绕竹流,竹西花草弄春柔。

茅檐相对坐终日,一鸟不鸣山更幽。

[译文]

山间的溪水在竹林中无声无息的环绕流淌,竹林边的花草也在浓浓的春意中默默地摆弄着娇羞柔美的身姿。钟山即事阅读答案_钟山即事翻译赏析_作者王安石。在屋檐下对着钟山整整静坐了一天都没听见一声鸟叫,真是太幽静了。

[鉴赏]

这首诗表达的是王安石变法失利后,辞去相位退居金陵,日游钟山时的所见所感。看似脱去世故,其还是人退而心不退,故作此诗,以表达心中的不平。 在诗人王安石的笔下,一切都是鲜活的,都是充满生机与活力的。

<登快阁>作者是宋代文学家黄庭坚。其全诗如下:

痴儿了却公家事,快阁东西倚晚晴。

落木千山天远大,澄江一道月分明。

朱弦已为佳人绝,青眼聊因美酒横。登快阁阅读答案_登快阁翻译赏析_作者黄庭坚。

万里归船弄长笛,此心吾与白鸥盟。

[前言]

登快阁是由北宋著名诗人黄庭坚写的七言律诗。选自<山谷全集>,它集中体现了诗人的审美趣味和艺术主张,因而,常被评论家们作为代表作。

[译文]

我并非大器,只会敷衍官事,忙碌了一天了,趁着傍晚雨后初晴,登上快阁来放松一下心情。举目远望,时至初冬,万木萧条,天地更显得阔大。而在朗朗明月下澄江如练分明地向远处流去。友人远离,[鉴赏]

黄山谷此诗起首,用通俗口语娓娓道来,但又能构思奇妙,引人入境。诗人说,我这个呆子办完公事,登上了快阁,在这晚晴余辉里,倚栏远眺。这二句,看似通俗浅近,却包涵着极为丰富的内容:前句是用<晋书·傅咸传>所载夏侯济之语,"生子痴,了官事,官事未易了也。了事正坐痴,复为快耳!"后句用杜甫"注目寒江倚山阁"及李商隐"万古贞魂倚暮霞"之典,还多有翻新出奇之妙。"痴儿"二字翻前人之意,直认自己是"痴儿",此为谐趣之一;"了却"二字,渲染出了诗人如释重负的欢快心情,与"快阁"之"快"暗相呼应,从而增加了一气呵成之感此为妙用二;"倚晚晴"三字,更是超脱了前人的窠臼。

不仅如此,"倚晚晴"三字,还为下句的描写,作了铺垫渲染,使诗人顺势迸出了"落木千山天远大,澄江一道月分明"的绝唱。远望无数秋山,山上的落叶飘零了,浩渺的天空此时显得更加辽远阔大,澄净如玉的澄江在快阁亭下淙淙流过,一弯新月,映照在江水中,显得更加空明澄澈。这是诗人初登快阁亭时所览胜景的描绘,也是诗人胸襟怀抱的写照。读这样的诗句,不禁使人想起杜甫"无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来"和谢眺"余霞散成绮,澄江净如练"的名句。

五、六二句,是诗人巧用典故的中句。前句用伯牙捧琴谢知音的故事。<吕氏春秋·本味篇>载:"钟子期死,伯牙破琴绝弦,终身不复鼓琴,以为世无足复为鼓琴者。"后句用阮籍青白眼事。史载阮籍善为青白眼,"见礼俗之士,以白眼对之",见所悦之人,"乃见青眼"(<晋书·阮籍传>)。诗人这二句大意是说,因为知音不在,我弄断了琴上的朱弦,不再弹奏,于是只好清樽美酒,聊以解忧了。此处"横"字用得很生动,把诗人无可奈何、孤独无聊的形象神情托了出来。

此诗极受后人称赏。姚鼐称此诗"豪而有韵,此移太白歌行于七律内者";方东树评析说:"起四句且叙且写,一往浩然,五、六句对意流行。收尤豪放。此所谓寓单行之气于排偶之中者。"这些评析都是十分切中肯綮的。翁方纲评黄山谷诗云:"坡公之外又出此一种绝高之风骨,绝大之境界,造化元气发泄透矣。"细吟此诗,当知无愧。

<鲁山山行>作者是宋代文学家梅尧臣。其全诗如下:

适与野情惬,千山高复低。

好峰随处改,幽径独行迷。

霜落熊升树,林空鹿饮溪。鲁山山行原文及翻译_鲁山山行阅读答案_作者梅尧臣。

人家在何许,云外一声鸡。

[前言]

<鲁山山行>是北宋诗人梅尧臣创作的一首五言律诗。这首诗语言朴素,描写了诗人深秋时节,林空之时,在鲁山中旅行时所见的种种景象。其中情因景生,景随情移,以典型的景物表达了诗人的“野情“,其兴致之高,为大自然所陶醉之情表露无遗。

[注释]

⑴鲁山:一名露山,在河南鲁山县东北,接近襄城县境。

⑵适:恰好。野情:喜爱山野之情。鲁山山行原文及翻译_鲁山山行阅读答案_作者梅尧臣。惬(qiè):心满意足。

⑶随处改:(山峰)随观看的角度的变化而变化。

⑷幽径:小路。

⑸熊升树:熊爬上树。一作大熊星座升上树梢。

⑹何许:何处,哪里。

⑺云外:形容遥远。一声鸡:暗示有人家

[译文]

恰恰和我爱好山野风光的情趣相合,[鉴赏]

这首诗运用丰富的意象,动静结合,描绘了一幅斑斓多姿的山景图:深秋时节,霜降临空,诗人在鲁山中旅行。山路上没有其他人,诗人兴致勃勃,一边赶路一边欣赏着千姿百态的山峰和山间的种种景象。仿佛从云外传来的一声鸡鸣,告诉诗人有人家的地方还很远很远。

这是一首五律,但不为格律所缚,写得新颖自然,曲尽山行情景。

山路崎呕,对于贪图安逸,怯于攀登的人来说,“山行”不可能有什么乐趣。山野荒寂,对于酷爱繁华,留恋都市的人来说,“山行”也不会有什么美感和诗意。此诗一开头就将这一类情况一扫而空,兴致勃勃地说:“适与野情惬”——恰恰跟作者爱好山野风光的情趣相合。下句对此作了说明:“千山高复低。”按时间顺序,两句为倒装。一倒装,既突出了爱山的情趣,又显得跌宕有致。“千山高复低”,这当然是“山行”所见。看见了山野非常喜爱,心中很满足,群山连绵起伏的,时高时低,一个“惬”字,足以体会出当时作者心满意足的心情。“适与野情惬”,则是 “山行”所感。首联只点“山”而“行”在其中。

颔联进一步写“山行”。“好峰”之“峰”即是“千山高复低”;“好峰”之“好”则包含了诗人的美感,又与“适与野情惬”契合。说“好峰随处改”,见得人在“千山”中继续行走,也继续看山,眼中的“好峰”也自然移步换形,不断变换美好的姿态。第四句才出“行”字,但不单是点题。“径”而曰“幽”,“行”而曰“独”,正合了诗人的“野情”。着一“迷”字,不仅传“幽”、“独”之神,而且以小景见大景,进一步展示了“千山高复低”的境界。山径幽深,容易“迷”;独行无伴,容易“迷”;“千山高复低”,更容易“迷”。著此“迷”字,更见野景之幽与野情之浓。

颈联“霜落熊升树,林空鹿饮溪”,互文见意,写“山行”所见的动景。“霜落”则“林空”,既点时,又写景。霜未落而林未空,林中之“熊”也会“升树”,林中之“鹿”也要“饮溪”;但树叶茂密,遮断视线,“山行”者很难看见“熊升树”与“鹿饮溪”的野景,作者特意写出“霜落”、“林空”与“熊升树”、“鹿饮溪”之间的因果关系,正是为了表现出那是“山行”者眼中的野景。惟其是“山行”者眼中的野景,所以饱含着“山行”者的“野情”。“霜落”而“熊升树”,“林空”而“鹿饮溪”,很是闲适,野趣盎然。

苏轼<高邮陈直躬处士画雁>诗云:“野雁见人时,未起意先改。君从何处看,得此无人态?无乃枯木形,人禽两自在!······”梅尧臣从林外“幽径”看林中,见“熊升树”、“鹿饮溪”,那正是苏轼所说的“无人态”,因而就显得“自在”。熊“自在”,鹿“自在”,看“熊升树”、“鹿饮溪”的人也“自在”。

欧阳修<六一诗话>云:“圣俞尝语余曰:‘诗家虽主意,而造语亦难。若意新语工,得前人所未道者,斯为善也。必能状难状之景如在目前,含不尽之意见于言外,然后为至矣。’”此联就可以说是“状难状之景如在目前”。而且还“含不尽之意见于言外”。“熊升树”、“鹿饮溪”而未受到任何惊扰,见得除“幽径”的“独行”者而外,四野无人,一片幽寂;而“独行”者看了。“熊升树”,又看“鹿饮溪”,其心情之闲静愉悦,也见于言外。从章法上看,这一联不仅紧承上句的“幽”、“独”而来,而且对首句“适与野情惬”作了更充分的表现。

全诗以“人家在何许?云外一声鸡”收尾,余味无穷。杜牧的“白云生处有人家”,是看见了人家。王维的“欲投人处宿,隔水问樵夫”,是看不见人家,才询问樵夫。这里又是另一番情景:望近处,只见“熊升树”、“鹿饮溪”,没有人家;望远方,只见白云浮动,也不见人家;于是自己问自己:“人家在何许”呢?恰在这时,云外传来一声鸡叫,仿佛是有意回答诗人的提问:“这里有人家哩,快来休息吧!”两句诗,写“山行”者望云闻鸡的神态及其喜悦心情,都跃然可见、宛然可想。