【www.guakaob.com--儿童故事】

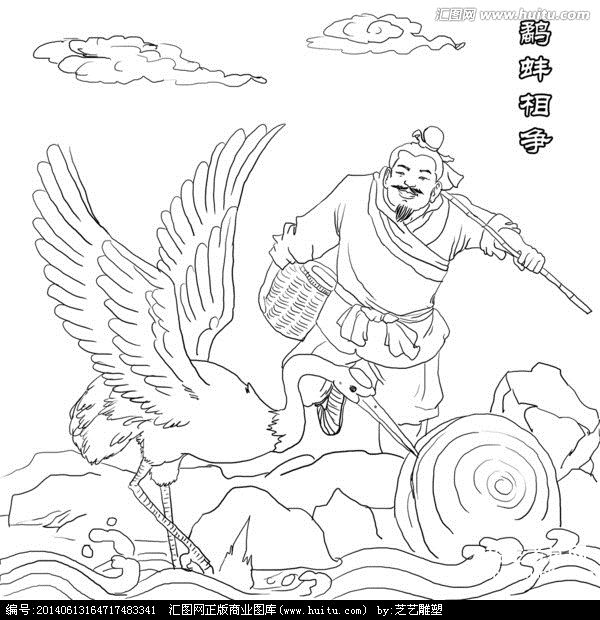

鹬蚌相争

一只蚌出来晒太阳,一只鹬飞来啄它的肉,蚌马上合上,夹住了鹬的嘴。鹬说:“今天不下雨,明天不下雨,你就会干死。”河蚌也对鹬说:“今天你的嘴出不去,明天你的嘴出不去,你就会饿死。”鹬和蚌都不肯互相放弃,这时一个渔夫走来,于是渔夫便把它们俩一块捉走了。

这一则寓言故事告诫人们做事要权衡得失,不要只想着对自己有利的一面,要互相谦让,退一步海阔天空。一味的相互钳制往往顾此失彼,让他人钻空子。 滥竽充数

古时候,齐国的国君齐宣王爱好音乐,尤其喜欢听吹竽,手下有不到300个善于吹竽的乐师。齐宣王喜欢热闹,爱摆排场,总想在人前显示做国君的威严,所以每次听吹竽的时候,总是叫这不到300个人在一起合奏给他听。

有个名叫南郭的处士听说了齐宣王喜欢听合奏,觉得有机可乘,是个赚钱的好机会,就跑到齐宣王那里去,吹嘘自己说:“大王啊,听过我吹竽的人没有不被感动的,就是鸟兽听了也会翩翩起舞,花草听了也会合着节拍摆动,我愿把我的绝技献给大王。”齐宣王听得高兴,很爽快地收下了他,把他也编进那支300人的吹竽队中。

这以后,南郭处士就随那300人一块儿合奏给齐宣王听,和大家一样享受着优厚的待遇,心里极为得意。

其实南郭处士他压根儿就不会吹竽。每逢演奏的时候,南郭处士就捧着竽混在队伍中,人家摇晃身体他也摇晃身体,人家摆头他也摆头,脸上装出一副动情忘我的样子,看上去比别人吹奏得更投入。南郭处士就这样靠着蒙骗混过了一天又一天,不劳而获地白拿丰厚的薪水。

但是好景不长,过了几年,爱听竽合奏的齐宣王死了,他的儿子齐湣(mǐn)王继承了王位。齐湣王也爱听吹竽,但他喜欢听独奏。于是齐湣王发布了一道命令,要这300个人轮流来吹竽给他欣赏。南郭处士急得像热锅上的蚂蚁,惶惶不可终日。他想来想去,觉得这次再也混不过去了,只好连夜收拾行李逃走了。

像南郭处士这样不学无术靠蒙骗混饭吃的人,骗得了一时,骗不了一世。假的就是假的,最终会因逃不过实践的检验而被揭穿伪装。我们想要成功,唯一的办法就是勤奋学习,只有练就一身真本领,才能抵挡住一切困难、挫折和考验。 揭示道理

滥竽充数的故事告诉人们:弄虚作假是经不住时间的考验,终究会露出马脚的,一个人如果像不会吹竽的南郭先生那样,没有真本事,只靠装样子吓喝人,在别人还不了解真相的时候,能够蒙混一阵子,但是总有真相大白的一天。 寓意:讽刺了混入内行冒充有本事,而无真才实学的人。

叶公好龙

从前有位叶公,特别喜欢龙。他屋内的梁、柱、门、窗,都请巧匠雕刻上龙纹,雪白的墙上也请工匠画一条条巨龙,甚至他家穿的衣服、盖的被子、挂的蚊帐上也都绣上了活灵活现的金龙。

方圆几百里都知道叶公好龙。天上的真龙听说以后,很受感动,亲自下来探望叶公。巨龙把身子盘在叶公家客堂的柱子上,尾巴拖在方砖地上,头从窗户里伸进了叶公的书房。叶公一见真龙,登时吓得面色苍白,转身逃跑了。

【提示】【鹬蚌相争寓意】

识别一个人,不是看他的宣言,而要看他的行动。叶公平时总说他爱龙,甚至作出很多爱龙的表现,但是,一旦真龙出现,他那怕龙的本质便立即暴露无遗了。

自相矛盾的道理

寓意是说话办事要说实话,办实事,不要违背了事物的客观规律,自己先说服不了自己。

狐假虎威的寓意 :狐假虎威意思是依仗别人的势力欺压人,也有说 凡事应开动脑筋,不能盲目相信。

刻舟求剑的寓意:世界上的事物,总是在不断地发生变化,不能凭主观做事情。人不能死守教条。情况变了,解决问题的方法、手段也要随之变化,否则就会失败。告诫人们不能片面、静止、狭隘地看待问题。

新寓意:与时俱进。

坐井观天的寓意:它通过青蛙和小鸟对天的大小的争论,告诉我们一个道理:站得高,才能看得远;看问题,认识事物,站得要高,看得要全面,不然就会像青蛙那样犯了错误还自以为是。坐井观天,就是指青蛙坐在井里看天,把天看得只有井口那么大。以后,人们就用“坐井观天”这个成语来形容那些目光狭小、见识短浅,而又自以为是的人

揠苗助长的寓意:客观事物的发展自有它的规律,纯靠良好的愿望和热情是不够的,很可能效果还会与主观愿望相反。这一寓言还告知一具体道理:“欲速则不达”。

教学目标

1、学会5个生字及新词。

2、能用“毫不示弱”造句。

3、表演《鹬蚌相争》。

4、知道这则寓言所讲的故事,懂得互不相让只能让别人得利的道理。

重点目标:知道寓言所讲的故事。

难点目标:懂得互不相让只能让别人得利的道理。

教学过程:

一、导入:

同学们,喜欢猜谜语吗?今天,老师也给你们带来了几个谜语。不过,这是几个画谜。猜一猜,这是什么寓言故事?

(课件出示图画:狐假虎威、自相矛盾、掩耳盗铃。生猜。)

呀,都猜对了! 这节课,我们再来学习一则寓言《鹬蚌相争》。(板书课题,“鹬”“蚌”两个字写在田字格里。)

看课件,了解鹬和蚌

二、新课:【鹬蚌相争寓意】

(一)初读课文

1、自由读这则寓言,读准字音。

2、同桌读,互相听一听,他读的正确吗?

3、读生字:(指名开火车读)

“鹬”是一个生字,而且非常不好记,不好写,你有什么好办法记住它呀?(指名说)从这个字的字形我们就能知道,“鹬”是一种……,所以它是鸟字旁。认识了,也记住了。先观察一下老师在田字格里写这个字,跟着老师书空。请你在纸上端端正正地写三个吗?相信你能比老师写得好!

4、读词语:指名领读。

5、比一比,组成词语。(指名)

师:看来同学们对生字和词语已经掌握了。过度:鹬和蚌之间发生了什么事呢?结果又怎样呢?

(二)、读故事,明道理

1、自己读课文,想一想,鹬和蚌的话应该怎样读呀?

2、同桌试着读一读。

3、指一组读。 追问:你为什么要这样读? 再指一组读,评读。

4、同桌再练着读读,可以加上表情、动作。再指读。评价:从你的表情、动作老师看出来了…… 男女生读。注意“生气”“毫不示弱”等词语的读法。

5、“毫不示弱”是什么意思?(看课件,选择)

你能用“毫不示弱”说一句话吗?把它写下来。

6、默读《鹬蚌相争》,想一想为什么鹬和蚌一起被渔夫捉去了。

体会寓意:你从这则寓言中明白了什么道理?(《鹬蚌相争》告诫人们:两人一味争斗,互不相让,就会两败俱伤,让别人得到好处。 )

7、把这则寓言再完整地读一读,注意读出语气。

(三)、表演

1、问:谁还想读?谁这只鹬?你就是这只鹬,你就是这个蚌。老师给你们旁白。

2、想不想把这个故事自己演一演?四人一组自编自演。看那组分工快,合作的好!

4、指1组演。(要有所拓展,让渔夫说句话。)其他同学思考:你想对他们谁说些什么?(指导:光批评他们也不行呀,还应该告诉他们错在哪。)师对鹬和蚌:听了他们的提醒,你想说些什么呀?

4、出示课件:假如,鹬和蚌从渔夫那里逃了出来,有一天,鹬和蚌又相见了,他们之间会怎样说?渔夫又来了,他们又会怎么做?

5、看来他们也明白了互不相让,只能让别人得利的道理。再读这个小故事,体会其中的道理。

(四)、延伸

1、这个寓言故事出自古书《战国策》。

2、“鹬蚌相争”也由此变成了一个成语。像这样出自寓言的成语还很多,

三、总结:一个简短的故事,说明一个深刻的道理,这就是寓言的魅力。有兴趣的话,课下可以多读一些寓言故事,你懂得会更多。

四、作业:续写鹬蚌相争

教学目的:

1、正确、流利、有感情地朗读课文。

2、懂得说话做事要权衡得失,互相谦让的道理,根据寓言解释“矛盾”。

3、培养学生的概括能力;发展学生合理想象。

重点、难点

1、学习课文,体会重点句子的含义。

2、懂得懂得说话做事要权衡得失,互相谦让的道理。

教学过程:

一、导入新课

昨天我们学习了《矛与盾》,从这则寓言你明白一个什么道理?生回答。

师:知道说话要实事求是。今天我们再来学习一篇寓言故事。齐读课题。

师:念得真准,尤其是“鹬蚌”你也念准了,课题中“鹬”字最难写了,谁来讲一讲,你打算怎么样记住它的?

生:我也有个好办法:“商”字摘掉帽,上面换个“矛”,右边站只“鸟”。就念“鹬”。

生:把橘子的木换成鸟就是鹬

师:你的方法非常简单,你俩都很会记生字。

从课题《鹬蚌相争》看,故事是围绕哪个字展开情节的?生:“争”【鹬蚌相争寓意】

师:故事到底是什么事呢?请同学们打开书,我们一探究竟。

过渡; 俗话说:“没有目标就没有前进的方向;没有起跑线就无从规划自己的行程”,我们学习这篇课文也要有目标,本节课的学习目标是,请看大屏幕。

二、出示学习目标

1、正确、流利、有感情地朗读课文。

2、懂得做事要权衡学得失,互相谦让的道理,根据寓言解释“矛盾”。

3、培养学生的概括能力;发展学生合理想象。

过渡:目标明确了,但要学好文言文首先要读通它,下面就让我们来读课文,看自主读识

三、自主读识

第1篇: 《鹬蚌相争》教学反思

《鹬蚌相争》这篇寓言文字简约,通俗易懂,故事虽然短小,但情节完整,有起因、有经过、有结果。为推进故事的展开,设置了鹬与蚌的对话。

本篇寓言最精彩的部分是“争”,为了深入理解“鹬”与“蚌”是怎么争的,我对学生进行语段的朗读训练,让学生练习角色朗读,如:怎么“威胁”的?“毫不示弱”、“得意洋洋”是怎样的?等等问题都是在自由练读——师生合作——分组中解决的,用读达到了精讲之目的。在揭示寓意时依然是以读为主,怎样让同学们更直观的体会“争”呢?我进行分组比赛,看谁“斗”得过谁?第一次是同学们站着“斗”,一部分学生读完,另一部分学生马上站起来接上。大家“斗志昂扬”。第二次是坐着“斗”,第三次是扒着“斗”,在老师的引导下,同学们的声音是一次比一次小、弱,从而让学生们理解了“鹬”与“蚌”斗到最后都筋疲力尽了。鲜活地读出了鹬与蚌的“争”:它们为利益斗强——“你不松开壳,就等着瞧吧。”“我就这样夹住你的嘴不放。”它们为利益斗狠——“干死你”“饿死你”。它们为利益斗,竹篮打水一场空。

前面环节设计好以后,我想让学生在学完这篇寓言后,我想让学生能更进一步体会鹬蚌相争的后果,进而体会出故事的寓意。最后让学生想象说话:鹬蚌被渔夫抓到了篓子里,渔夫会怎么想?鹬蚌又会怎么想?学生基本上能说到:渔夫很高兴,平白捡了个便宜。而鹬蚌则很后悔,早知道就不争吵了,最后进行总结:不要做无谓的争论,不要做鹬蚌一样的傻瓜。然后提了一个问题,鹬蚌不争会怎么样呢?老师得出结论:争一时两败俱伤,退一步海阔天空。最后引出历史故事:赵攻打燕国,燕王派说客苏代去说服赵王,请他不要攻打燕。苏代会怎么说呢?让个别学生扮演苏代,自己扮演赵王,其他同学做大臣。扮演苏代的学生就把这个故事讲给了赵王听,然后让大臣判断,还打不打,并说明了理由。最后让学生说说寓意,这时孩子对于鹬蚌相争,第三者得利的寓意了解得更透彻。

教学的每一环节,让学生充当主角,学生学习的积极性大大提高了。同时,也让孩子们掌握了知识与能力,体验了过程与方法,激发了兴趣,升华了情感,懂得了道理。

第2篇:《鹬蚌相争》教学反思《鹬蚌相争》是一篇寓言故事,它用一个小故事生动地说明了两人一味争斗,互不相让,就会两败俱伤,让别人得到好处的道理。在学习这则寓言时,我引导学生运用学习《揠苗助长》的方法,首先要求学生读懂课文的主要内容,明确故事大意,之后,抓住重点词句通过反复朗读来理解和感悟寓意。指导学生有感情地朗读鹬和蚌的对话,抓住“威胁”、“毫不示弱”、“得意洋洋”等词语想象鹬 和蚌的申请,从而对“互不相让”有了更加深刻的认识。最后,引导血色很难过通过朗读体会渔翁所得之易,抓住“喜笑颜开”、“没费一点力气”、“一齐捉住”等词语指导朗读,收效更加明显。在学生充分理解课文内容的基础上,我引导学生进行思考:鹬和蚌傻不傻?傻在那里?这个问题激发了学生的思维主动性,他们不仅能帮助鹬和蚌出主意,而且找到了原因所在,真正内化了寓意。

第3篇:《鹬蚌相争》教学反思《鹬蚌相争》是一篇古文原文的寓言,文字特别简练,却又不失形象生动。道理明了深刻,而又颇能让人体味到其中的含蓄和幽默,但因其毕竟是文言文,在文字表达上与现代文有着很大的差异,学生学起来多少会感到有些困难枯燥。

在备课时我回忆起了孙老师执教的《学弈》一课,也是一篇文言文,教学效果很好,我也进行了尝试。

文言文语言简练,有着特殊的魅力。因此应该加强读的指导,让学生在读中感悟文言文的语言美。本节课我也大量地安排了读的环节,比如:理解之前的听教师范读、领读,指导学生断句停顿,读出语气,学生练读,读流畅。表面看来学生会读了,在老师的指导下也读出了一点“古味”,但仔细再学生的读中缺少点什么,那就是语气。学生朗读的语气应该让学生自己通过自己对文章的理解去感悟,在正式讲课后我让学生理解了意思之后再指导读,那么读的语气就鲜活多了。所以要把读贯穿在整个教学之中,尤其注意不要把对读的感悟强加给学生,应培养学生自悟自读的能力,这样学生读的能力才会提高。同时我也发现了音乐是充满感染力的,音乐能使使同学们投入到文章中去读得有声有色。

第4篇:《鹬蚌相争》教学反思一直以来,古文教学都是语文教学的难点。对于学生而言,古文时空跨度太大,对故事的历史背景了解甚少,且古文深懊、难懂,远不如白话文易懂。因此,在学生的印象中,古文教学课枯燥、乏味,兴趣索然。而对于第一次接触古文的小学六级学生来说,如何调动学生学习古文的兴趣、教给学生学习古文的方法尤为重要。

《鹬蚌相争》教学后,自我感觉在以下几点做得比较好:

一、教学设计注意切合学生实际。

学生学习接触古文,对文言文的知识不太了解。因此,在教学的一开头,老师化难为易,创设情景,激发兴趣(出示鹬和蚌的图片)启发谈话:同学们,你们了解鹬和蚌吗?谁能给大家介绍介绍?据题质疑。激发学生主动探究的兴趣。教学中,根据本堂课的需要疏理出学习文言文的一些方法,让学生对学习文言文有了初步的了解。

二、注意朗读的指导。

特级教师于漪提出:“要反复诵读,把无声的文字变成有声的语言,读出感情,读出气势,如出自己之口,如出自己之心。”可见,诵读是语文教学的一个“法宝”,古文教学更是不可忽视。我是这样做的:

1.读准字音。

古文中有许多生僻字、异读字,如果不及时扫除这些障碍,将会对学生理解古文意思、领悟内涵造成一定的困难。学生只有在读准难读

反思一:鹬蚌相争教学反思

《鹬蚌相争》这篇寓言文字简约,通俗易懂,故事虽然短小,但情节完整,有起因、有经过、有结果。为推进故事的展开,设置了鹬与蚌的对话。

本篇寓言最精彩的部分是“争”,为了深入理解“鹬”与“蚌”是怎么争的,我对学生进行语段的朗读训练,让学生练习角色朗读,如:怎么“威胁”的?“毫不示弱”、“得意洋洋”是怎样的?等等问题都是在自由练读——师生合作——分组中解决的,用读达到了精讲之目的。在揭示寓意时依然是以读为主,怎样让同学们更直观的体会“争”呢?我进行分组比赛,看谁“斗”得过谁?第一次是同学们站着“斗”,一部分学生读完,另一部分学生马上站起来接上。大家“斗志昂扬”。第二次是坐着“斗”,第三次是扒着“斗”,在老师的引导下,同学们的声音是一次比一次小、弱,从而让学生们理解了“鹬”与“蚌”斗到最后都筋疲力尽了。鲜活地读出了鹬与蚌的“争”:它们为利益斗强——“你不松开壳,就等着瞧吧。”“我就这样夹住你的嘴不放。”它们为利益斗狠——“干死你”“饿死你”。它们为利益斗,竹篮打水一场空。

前面环节设计好以后,我想让学生在学完这篇寓言后,我想让学生能更进一步体会鹬蚌相争的后果,进而体会出故事的寓意。最后让学生想象说话:鹬蚌被渔夫抓到了篓子里,渔夫会怎么想?鹬蚌又会怎么想?学生基本上能说到:渔夫很高兴,平白捡了个便宜。而鹬蚌则很后悔,早知道就不争吵了,最后进行总结:不要做无谓的争论,不要做鹬蚌一样的傻瓜。然后提了一个问题,鹬蚌不争会怎么样呢?老师得出结论:争一时两败俱伤,退一步海阔天空。最后引出历史故事:赵攻打燕国,燕王派说客苏代去说服赵王,请他不要攻打燕。苏代会怎么说呢?让个别学生扮演苏代,自己扮演赵王,其他同学做大臣。扮演苏代的学生就把这个故事讲给了赵王听,然后让大臣判断,还打不打,并说明了理由。最后让学生说说寓意,这时孩子对于鹬蚌相争,第三者得利的寓意了解得更透彻。

教学的每一环节,让学生充当主角,学生学习的积极性大大提高了。同时,也让孩子们掌握了知识与能力,体验了过程与方法,激发了兴趣,升华了情感,懂得了道理。

反思二:鹬蚌相争教学反思

《鹬蚌相争》是一篇寓言故事,它用一个小故事生动地说明了两人一味争斗,互不相让,就会两败俱伤,让别人得到好处的道理。

在学习这则寓言时,我引导学生运用学习《揠苗助长》的方法,首先要求学生读懂课文的主要内容,明确故事大意,之后,抓住重点词句通过反复朗读来理解和感悟寓意。指导学生有感情地朗读鹬和蚌的对话,抓住“威胁”、“毫不示弱”、“得意洋洋”等词语想象鹬和蚌的申请,从而对“互不相让”有了更加深刻的认识,最后,引导血色很难过通过朗读体会渔翁所得之易,抓住“喜笑颜开”、“没费一点力气”、“一齐捉住”等词语指导朗读,收效更加明显。

在学生充分理解课文内容的基础上,我引导学生进行思考:鹬和蚌傻不傻?傻在那里?这个问题激发了学生的思维主动性,他们不仅能帮助鹬和蚌出主意,而且找到了原因所在,真正内化了寓意。

反思三:鹬蚌相争教学反思

《鹬蚌相争》是一篇古文原文的寓言,文字特别简练,却又不失形象生动。道理明了深刻,而又颇能让人体味到其中的含蓄和幽默,但因其毕竟是文言文,在文字表达上与现代文有着很大的差异,学生学起来多少会感到有些困难枯燥。

在备课时我回忆起了孙老师执教的《学弈》一课,也是一篇文言文,教学效果很好,我也进行了尝试。

文言文语言简练,有着特殊的魅力。因此应该加强读的指导,让学生在读中感悟文言文的语言美。本节课我也大量地安排了读的环节,比如:理解之前的听教师范读、领读,指导学生断句停顿,读出语气,学生练读,读流畅。表面看来学生会读了,在老师的指导下也读出了一点“古味”,但仔细再学生的读中缺少点什么,那就是语气。学生朗读的语气应该让学生自己通过自己对文章的理解去感悟,在正式讲课后我让学生理解了意思之后再指导读,那么读的语气就鲜活多了。所以要把读贯穿在整个教学之中,尤其注意不要把对读的感悟强加给学生,应培养学生自悟自读的能力,这样学生读的能力才会提高。同时我也发现了音乐是充满感染力的,音乐能使使同学们投入到文章中去读得有声有色。

反思四:鹬蚌相争教学反思

一直以来,古文教学都是语文教学的难点。对于学生而言,古文时空跨度太大,对故事的历史背景了解甚少,且古文深懊、难懂,远不如白话文易懂。因此,在学生的印象中,古文教学课枯燥、乏味,兴趣索然。而对于第一次接触古文的小学六级学生来说,如何调动学生学习古文的兴趣、教给学生学习古文的方法尤为重要。

《鹬蚌相争》教学后,自我感觉在以下几点做得比较好:

一、教学设计注意切合学生实际。

学生学习接触古文,对文言文的知识不太了解。因此,在教学的一开头,老师化难为易,创设情景,激发兴趣(出示鹬和蚌的图片)启发谈话:同学们,你们了解鹬和蚌吗?谁能给大家介绍介绍?据题质疑。激发学生主动探究的兴趣。教学中,根据本堂课的需要疏理出学习文言文的一些方法,让学生对学习文言文有了初步的了解。

二、注意朗读的指导。

特级教师于漪提出:“要反复诵读,把无声的文字变成有声的语言,读出感情,读出气势,如出自己之口,如出自己之心。”可见,诵读是语文教学的一个“法宝”,古文教学更是不可忽视。我是这样做的:

1.读准字音。

古文中有许多生僻字、异读字,如果不及时扫除这些障碍,将会对学生理解古文意思、领悟内涵造成一定的困难。学生只有在读准难读字的字音后,才能把文章读得字正腔圆。在初读这一环节,老师先让学生自读寓言,提出“读准字音,读通寓言”的自读要求。之后,在检查学生自读情况这一环节,又非常注意发现学生的读音错误,并及时纠正。

2.读出语气。

古文教学如果单纯地讲解古文意思,不但学生不易听懂,反而会让他们觉得枯燥、乏味,效果适得其反。新课程改革倡导以读代讲,让学生在读中感悟,在读中培养语感。古文教学尤需如此。在整个教学过程中,老师都非常注重对学生进行朗读的指导。第一句“蚌方出曝,而鹬啄其肉,蚌合而钳其喙。”是故事的起因,比较难理解。老师从“方”字入手,通过师生对比的朗读,让学生体会鹬和蚌的动作非常迅速、敏捷。第二、三句“鹬曰:‘今日不雨,时日不雨,

随笔吧为您精选国学经典名句请您欣赏。

1、子在川上曰:“逝者如斯夫?不舍昼夜。——《论语》

2、人无远虑,必有近忧。——《论语》

3、忠言逆耳利于行,良药苦口利于病。——《史记留侯世家》

4、智者千虑,必有一失;愚者千虑,必有一得。——《史记》

5、质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。——《论语》

6、知之者不如好之者,好之者不如乐之者。——《论语》

7、知之为知之,不知为不知,是知也。——《论语为政》

8、知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。——《论语子罕》

9、知我者,谓我心忧,不知我者,谓我何求。——《诗经王风黍离》

10、知人者智,自知者明。——《老子》

11、知彼知己,百战不殆。——《孙子兵法》

12、运筹帷幄之中,决胜千里之外。——《史记高祖本纪》

13、鹬蚌相争,渔翁得利。 ——《战国策》

14、玉不琢,不成器;人不学,不知道。——《礼记》

15、鱼离水则鳞枯,心离书则神索。

16、有真才者,必不矜才;有实学者,必不夸学。——《格言连璧》

17、由俭入奢易,由奢入俭难。——《宋司马光训俭示康》

18、益者三友,损者三友。友直,友谅,友多闻,益矣。友便辟,友善柔,友便佞,损矣。——《论语》

19、一年之计在于春,一日之计在于寅,一家之计在于和,一生之计在于勤。

20、燕雀安知鸿鹄之志哉。 ——《史记陈涉世家》

21、言之者无罪,闻之者足戒。——《诗经》

22、言之无文,行而不远。——《左传》

23、言者无罪,闻者足戒。 ——《诗经大序》

24、循序而渐进,熟读而精思。—— 《宋朱熹读书之要》

25、学然后知不足,教然后知困。《礼记》

26、学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?——《论语》

27、学而不思则罔,思而不学则殆。《论语》

28、行成于思,毁于随。——唐·韩愈《进学解》

29、信言不美,美言不信。——《老子》

30、心不在焉,视而不见,听而不闻,食而不知其味。 ——《礼记》

31、勿以恶小而为之,勿以善小而不为。——《三国志》

32、吾生也有涯,而知也无涯。 ——《庄子养生主》

33、问渠哪得清如许,为有源头活水来。——《宋朱熹观书有感》

34、闻过怒 闻誉乐 损友来 益友却——《弟子规》

35、为者常成,行者常至。——《晏子春秋》

36、亡羊而补牢,未为迟也。 —— 《战国策》

37、投我以桃,报之以李。 ——《诗经大雅抑》

38、天作孽,犹可违,自作孽,不可活。——《尚书》

39、天行健,君子以自强不息。——《周易》

40、天下之难事,必作于易;天下之大事,必作于细。——《老子》

41、天网恢恢,疏而不漏。——《老子》

42、天时不如地利,地利不如人和。——《孟子公孙丑》

43、天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。——《孟子》

44、桃李不言,下自成蹊。 ——《史记李将军传》

45、他山之石,可以攻玉。—— 《诗经小雅鹤鸣》

46、岁寒,然后知松柏之后凋也。 ——《论语子罕》

47、水至清则无鱼,人至察则无徒。——《大戴礼记》

48、水则载舟,水则覆舟。&mda(心情随笔

49、仕而优则学,学而优则仕。——《论语》

50、士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?——《论语》

51、士别三日,当刮目相待。——《三国志》

52、生于忧患,死于安乐。——《孟子》

53、少壮不努力,老大徒伤悲。——《汉乐府》

54、三人行,必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之。《论语》

55、日日行不怕千万里,常常做不怕千万事。——明·吕坤《呻吟语·应务》

56、仁者见之谓之仁,知者见之谓之知。——《周易》

57、人谁无过?过而能改,善莫大焉。 ——《论语》

58、人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。——《史记报任少卿书》

59、人非圣贤,孰能无过?过而能改,善莫大焉。——《左传》

60、人非生而知之者,孰能无惑?——选自韩愈《师说》

61、人而无仪,不死何为。—— 《诗经风相鼠》

62、博学之,审问之;慎思之,明辨之,笃行之。——《中庸》

63、穷则独善其身,达则兼济天下。——《孟子尽心上》

64、穷当益坚,老当益壮。——《后汉书》

65、青,取之于蓝,而青于蓝。——《荀子》

66、锲而不舍,金石可镂。 ——《荀子》

67、巧言乱德。小不忍则乱大谋。——《论语》

68、巧言令色,鲜矣仁。——《论语》

69、前事不忘,后事之师。——《战国策》

70、其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。——《论语》

71、贫而无怨难,富而无骄易。——《论语》

72、驽马十驾,功在不舍。——《荀子》

73、默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉? ——《论语》

74、敏而好学,不耻下问。——《论语公冶长》

75、民为贵,社稷次之,君为轻。——《孟子尽心上》

76、满招损,谦受益。 —— 《尚书》

77、路遥知马力,事久见人心。—— 清《增广贤文》

78、路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。——《屈原离骚》

79、临渊羡鱼,不如退而结网。——《淮南子说林训》

80、良药苦口利于病,忠言逆耳利于行。——《孔子家语·六本》

81、礼尚往来。往而不来,非礼也,来而不往,亦非礼也。——《礼记》

82、老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。——《孟子》

83、老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。——《三国志》

84、君子周而不比,小人比而不周。——《论语》

85、君子之交淡若水,小人之交甘若醴。——《庄子》

86、君子坦荡荡,小人长戚戚。——《论语》

87、君子泰而不骄,小人骄而不泰。——《论语》

88、君子求诸己,小人求诸人。——《论语》

89、居安思危,思则有备,有备无患。 ——《左传》

90、精诚所至,金石为开。 ——《后汉书》

91、近朱者赤,近墨者黑。 ——《太子少傅箴》

92、尽信书,不如无书。 ——《孟子尽心下》

93、鉴前世之兴衰,考当今之得失。 ——《宋司马光资治通鉴)

94、见贤思齐焉,见不贤而内自省也。——《论语》

95、爱亲者不敢恶于人,敬亲者不敢慢于人。 ——《孝经。天子章》

96、己所不欲,勿施于人。—— 《论语颜渊》

97、祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。 ——《老子》

98、合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。——《老子》

99、管中窥豹,时见一斑。 ——《晋书》

100、工欲善其事,必先利其器。 ——《论语卫灵公》

101、富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。——《孟子》

102、风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还。——《战国策荆轲刺秦王》

103、凡事预则立,不预则废。——《礼记》

104、耳闻之,不如目见之;目见之,不如足践之。

105、多行不义必自毙。——《左传》

106、读书贵能疑,疑乃可以启信;读书在有渐,渐乃克底有成。——《格言连璧》

107、得道多助,失道寡助。 ——《孟子公孙丑》

108、道不同,不相为谋。——《论语》##国学经典名句

109、大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。——《大学》

110、大道之行也,天下为公。——《礼记》

111、从善如登,从恶如崩。 ——《国语>

112、尺有所短,寸有所长。——《楚辞》

113、朝起早 夜眠迟 老易至 惜此时——《弟子规》

114、差之毫厘,谬以千里。——《礼记》

115、不义而富且贵,于我如浮云。——《论语》

116、不以规矩,不能成方圆。 ——《孟子》

117、不迁怒,不贰过。——《论语》

118、不积跬步,无以至千里,不积小流,无以成江海。 ——《荀子 劝学》

119、不患人之不己知(人生感悟

120、不愤不启,不悱不发。举一隅,不以三隅反,则不复也。——《论语》

以上是关于国学经典名句的全部内容,如果觉得比较好别忘了转发哦!