【www.guakaob.com--二年级】

山行意思

山行意思(一)

新课标人教版二年级上册

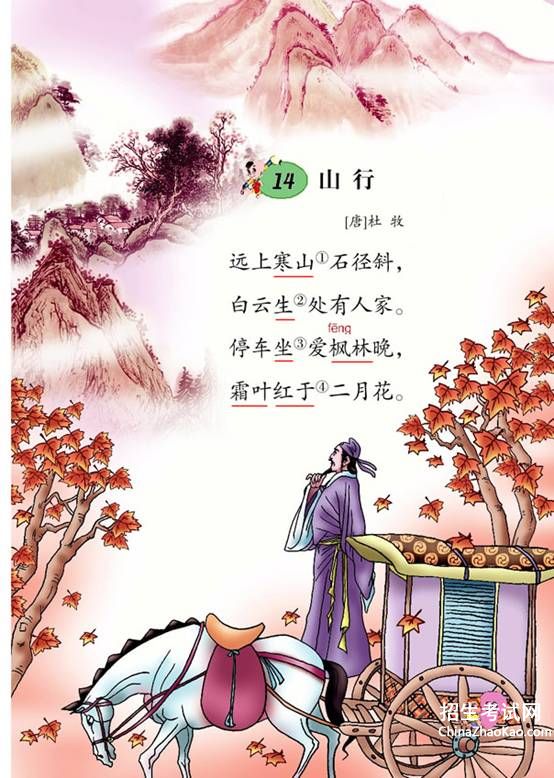

山 行

唐代 杜牧

远上寒山石径斜,

白云生处有人家。

停车坐爱枫林晚,

霜叶红于二月花。

1、2句意思:秋天,我沿着弯弯的山路行走,有云雾的地方可以看见几户人家。

3、4句意思:我不由的把车停下,来欣赏傍晚枫林的美景,原来被霜打过的枫叶比二月的花还要红哪?

山行古诗加意思

山行意思(二)

山行

作者:杜牧(杜牧)

远上寒山石径斜,白云深处有人家。

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

意思: 石路蜿蜒远远地伸向山崖,白云升腾处依稀有些人家。停车只是因为喜爱傍晚的枫林,经霜枫叶竟红过二月的鲜花。

词语意思; 1.山行:在山中行走。

2.寒山:指深秋时候的山。

3.径:小路。

4.斜:此字读xiá.

5.白云生处:白云缭绕而生的地方。

6.坐:因为;由于。

《山行》

山行意思(三)

《山行》

杜牧

远上寒山石径斜,白云生处有人家。

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

教材分析:

《山行》是一首明丽、充满生气的秋景诗。作者杜牧用丰富的想象,生动的描写,把秋天的景色描绘的绚丽动人,既写出了枫叶的色彩,又赞美了枫叶不畏严寒、傲慢独立的高洁品性,表达了诗人对秋天的深深爱恋之情。全诗有声有色,有情有景,情景交融,是千古流传的佳作。

教学目标:

1、认识4个生字,会写2个生字。

2、能正确、流利、有感情地朗读和背诵全诗。【山行意思】

3、引领学生通过想象,在诗境中感受深秋山色的美丽,感悟“霜叶红于二月花”的意蕴。在情景交融中提升学生的语文素养。

教学重点:有感情地朗读古诗,理解诗句的意思,体会诗美的意境。【山行意思】

教学难点:有感情地吟诵古诗,体会诗中描绘的秋色和诗人抒发的感情。

教学课时:一课时

教学过程:

一、谈话激趣,导入新课

1、同学们,一年四季,你最喜欢哪个季节?为什么?(教师肯定学生所说)因为有了春、夏、秋、冬,所以我们看到了一个奇妙、美丽的大自然。秋天,是一个多姿多彩的季节,收获的季节。(让学生说说眼中的秋天。)今天,我们就一起来学习一首描写秋天的古诗(板书:《山行》)。

2、指名读题,读准“行”字。

师:谁能说说“山行”是什么意思?

生:(在山上行走;走在山路上等)

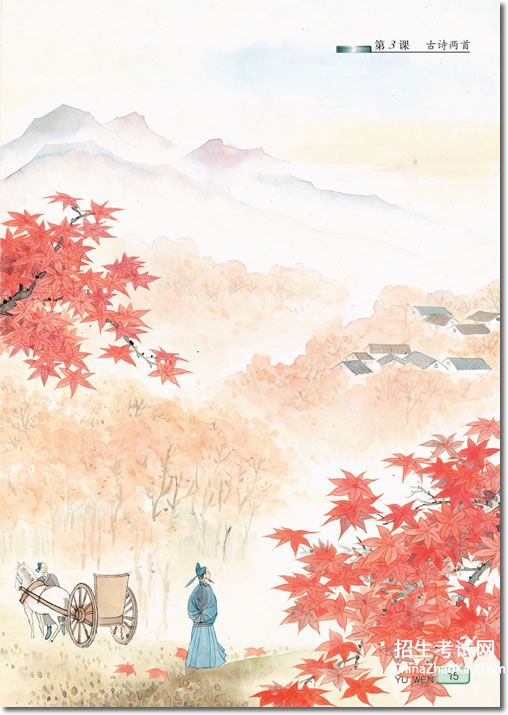

师:(课件出示山行图)是啊,就在一个秋高气爽的日子里,一辆马车在山道上缓缓前行,身着一袭青衫的诗人正悠闲地坐在车上。山道两旁古木参天,黄叶翻飞。林间不时传来啾啾的鸟语,唧唧的虫鸣。山中的美景激起了诗人的灵感,于是便有了这首《山行》

3、作者简介:杜牧,字牧之,唐代诗人。京兆万年(今陕西省西安)人。有《樊川文集》。与李商隐齐名,称“小李杜”。杜牧诗在晚唐成就颇高,后人称杜甫为“老杜”,称杜牧为“小杜”。

二、初读古诗,认识生字

1、学生自由朗读古诗,借助拼音读准字音。

2、出示“径、斜、枫、于”4个生字,指名认读,帮助正音。全班齐读。

3、学生说说自己有什么好办法记住这些生字,师给予鼓励。

4、同桌互读古诗,并互相评价。

5、指名读诗,注意读出节奏,师评价。

6、指导全班齐读古诗。

三、品读诗句,感悟诗境

1、指导学生初悟古诗:

师:读着优美的诗歌,我们和诗人一起走进了幽静的山林,一处处秋天的美景纷纷呈现在眼前,那作者在山路上看到了什么景色?

生:深秋季节,作者在山路上看到了枫林美景。

2、诗画结合,品读一、二句:

师:那么诗人停车前看到的景色又是怎样的呢?让我们一起来读读一二句。

生:齐声朗读一二句

师:这样的景色美吗?

生:美。

师:你是从哪儿体会到的?

生:围绕从“石径斜”三个字体会出小路弯弯曲曲的,用石头砌成的小路很美。

师:从石径可以看出这条是一条用石头砌成的小路,那诗中有没有告诉我们这条小路是怎样的呢? 生: 弯弯曲曲的。

师:从哪个字可以看出来呢?

生:从“斜”字可以看出了。

师:对了,这个“斜”是弯弯曲曲、崎岖不平的意思。

师:那这条弯弯曲曲的小路一直伸向哪儿去呀?

生:山上。

师:诗中还有什么让你感觉到非常美?

生:围绕从“寒山”感受到美。

师:为什么呢?

生:因为“寒山”是深秋时节的山,山上红一块,黄一块,绿一块,感觉比较美等

师:还有什么让你感觉到美的吗?

生:从“白云深处有人家”感觉到很美

师:“白云生处”的云是怎样的?

生:很白很白的;朦朦胧胧的;像轻纱一样,很薄很薄。

师:同学们回答得真好,那袅袅的白云似轻纱,似薄雾,若有若无,瞬息万变。而且在这白云生处还有什么呀?

生:隐隐约约的人家。

师:大家欣赏着如此动人的景色,你会怎么来读这句诗呢?(指名读一二句)

师:好,现在有哪位同学能说说这两句诗的意思呢?

生:石头铺成的小路弯弯曲曲,远远伸向已是深秋时节的山头。山上白云缭绕的地方,隐隐约约可以看见几户人家。

师:说得太好啦!

(设计理念:基于学生已经掌握一些学懂诗句的方法,引导学生自主选择自己感兴趣的,有能力学习的内容,充分调动学生学习的积极性,体现以学生为本的教育理念,在相互合作中生生取长补短,在合作中享受快乐,获得提高)

3、诗画结合,品读三,四句。

师:面对这片枫林杜牧想到了什么?请同学们齐声朗读三四句,并回答问题。

生:这些枫叶比二月里鲜艳的花还要红。【山行意思】

师:出示图片。大家瞧,从这些图片中,我们是不是可以看到这些枫叶比二月里的鲜花还要红? 生:是

师:那你能说说在你的印象中二月花是怎样的吗?(请学生回答)

生:围绕是非常艳丽、千姿百态,千娇百媚,婀娜多姿回答

师:大家能不能把这些句子连起来读呢?

生:二月花是婀娜多姿的;二月花是多姿多彩的;二月花是姹紫嫣红的;二月花是万紫千红的;二月花是争奇斗艳的。

师:是啊,听着你们的描述,我仿佛看到了一朵朵二月花在眼前竞相绽放,真是美不胜收啊!怪不得古往今来有那么多的诗人赞美过它。

师:你还知道有哪些诗句是赞美花的?

生:黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低。

生:桃花一簇开无主,可爱深红爱浅红?

... ...

师:对,从这些诗句中我们看到了万紫千红的花儿绘成了一幅美丽的花卷。看来同学们读过的诗真多,老师也找到了几句,咱们一起来读读(课件出示诗句)

“春色满园关不住,一枝红杏出墙来。”

“等闲识得东风面,万紫千红总是春。”

师:二月花的确是娇美、艳丽动人,可诗人眼前的枫林好似沾着露珠的红玛瑙,又仿佛山坡上飞过的一团团流火,还宛如天边绚丽夺目的朝霞,使诗人情不自禁的发出这样的赞叹:霜叶──红于二月花。是啊,从一个“红于”中我们分明能感受到诗人对枫叶那份浓浓的喜爱之情。让我们带上这份浓浓的喜爱读读这句诗。(全班齐读诗句)

(设计理念:以诗学诗,以诗悟诗,让学生在展示古诗积累的同时更深入的感悟诗句表达的情感。) 师:诗人是多么喜爱这片枫林啊,我们还能从哪些字词中感受到诗人被这片枫林深深地吸引了,请同学们再读一读。

(生自由读,并思考。)

师:有了想法,可以轻轻地和同桌说一说。(生自由交流。)

师:谁来说说自己的看法?

生:从“停车”这个词中回答

师:为什么这么说呢?

生:他特意把车停下来,来欣赏这片枫树林。

师:说得对,诗人正是因为喜爱这片枫林,所以把车停了下来,静静地坐着欣赏。

师:诗中又说到“枫林晚”,这个“晚”字是晚上的意思吗?

学生各抒己见后教师用课件出示爱晚亭图片,边讲解:老师也搜集到了关于“晚”字的另一种解释。湖南长沙有个名胜叫岳麓山,山上有个亭子,有一年秋天,毛泽东主席到那里游玩,只见山前山后,山上山下,枫林就像火烧一样让人陶醉。毛主席看到这种景象,想起杜牧的这两句诗,“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”,就给这座亭子取名为“爱晚亭”。从这个意义上讲,“晚”字可以理解为深秋的意思。不过在古诗词鉴赏中,关于这个晚字的解释,至今学者专家还存在着分歧,还有人认为是时间长的意思呢!同学们在课外可以继续调查研究,做一个小小的研究者。

师:谁能把这两句的诗意用完整的话说一说?

生说诗意,师评。

4、全班朗读整首诗

师:听着你们的朗读啊,我感觉到诗人已经被这片枫林深深地吸引了。请你再想一想面对着这样美丽的枫林,诗人会站在什么地方欣赏呢?

生:略

师:也许诗人仔细的端祥过每一片枫叶,也许他也远远的欣赏过这漫山的枫林,但无论走近,还是走远,无论在高处还是在树下,这枫林都让诗人深深的陶醉了。让我们再一起来读读这首诗,读出诗人陶醉的感觉。

生:齐读。

(设计理念:阅读是个性化的行为,对诗的理解感悟,不同读者,不同年龄,不同阅历的人都存在着差异,不同的学生,课堂上允许学生存在这种差异,尊重学生独特的心理体验,不求统一,鼓励学生做学习的探究者。)

5、整体感悟

师:读着《山行》,我们一次又一次的感受到,寒山石径很美,可诗人不曾停留,白云人家很美,

可诗人不曾留恋,二月春花更美,可诗人却独爱霜叶,让我们伴着诗人的爱、随着深秋的美再次读读这首诗。

(设计理念:情感是古诗的生命,通过了解背景体会诗人的情感,进而使古诗的学习进入了更深的境界。在一次比一次深的理解中,营造出那种台阶似的情绪场,学生也一次次受到了情感的熏陶,情感达到了高潮)

四、总结拓展

1、试背古诗。用同桌互背、指名背、小组赛背等方式熟背古诗。

2、拓展:描写秋天的古诗还有很多很多,请你课后查查资料,找一找,背一背。

(设计理念:学诗贵在积累。补充与课文相关的阅读材料,既增加了课堂教学的容量,又使学到的方法得以迁移运用。对于这首诗的理解感悟也不求人人深入,旨在培养学生学习古诗的兴趣,提升自身的文学素养。)

教学反思:

古诗又是小学语文教材中一类特殊的课文,从语言文字上看,它用的是古汉语;从表现形式上看,它含蓄、凝炼、节奏强、跳跃大;从叙写的内容上看,它离我们的时代较久远。因此,在古诗教学中,教师要在创设自由、和谐、民主、开放的学习环境基础上,以层次性的朗读、吟诵为重点,引导学生自主探究、感悟诗境,活化古诗词的形成过程,重新焕发古诗词的生命活力和人文精神。

1.提供学生足够的感悟空间。

苏霍姆林斯基说:“教室里让学生集中思考、各抒己见,虽有点乱,但要珍惜这样的时刻。”在实际课堂中,我发现很多教师在提问后就马上叫学生回答,不给学生时间去思考,去讨论。如回答不出,教师或是不断重复问题,或是忙着启发。试想,在这极短的时间内学生的回答能有一定的深度吗?更何况是对古诗文的体会、感悟。根据“合作互动”的原则,教学中改变了单纯的师生交往形式,通过小组合作,生生交流等环节,为学生提供畅所欲言,各抒己见的空间。这样让学生取长补短,相互启发,增加课堂的信息量,促使学生全面深人地感悟,又给学生提供了展示个性的机会和场所。在《山行》的教学中,正因为让学生通过小组合作,在组内自读自悟,才使学生思维的火花得以绽放,体会得如此有滋有味。

2.教给学生多样的感悟方法。

要使学生通过学古诗文,既受到文化熏陶感染,又从情感上、思想意识上得到美的体验,这就要引导学生运用多种方法去研究,去感悟。(1)多层次的诵读。“好诗不厌百回读”。朗读和背诵在古诗教学中占有特别重要的地位。古诗节奏鲜明,音律和谐,教师必须做好学生的朗读和背诵的训练指导,给学生以美的享受,陶冶学生的情操。同时加深学生对诗的理解和记忆,达到“熟读成诵”之目的。(2)要求学生质疑。古人云:“学起于思,思源于疑”。现代心理学也认为,疑是思维的火花,是探究的动力。在古诗教学中鼓励学生将自己不明白的地方提出来,运用启发讨论式的教学方法,有利于师生间的交流和沟通,活跃了学生的思维,调动了学生学习的积极性。教学中学生对“寒山”“霜叶”的理解,他们用自己的话表述自己对诗文意思的理解,使自己沉醉于深秋的美丽景色之中,虽已百花凋零,然而“霜叶红于二月花”。

古诗山行的意思

山行意思(四)

<山行>

唐·杜牧

远上寒山石径斜,

白云生处有人家。

停车坐爱枫林晚,

霜叶红于二月花。

注释:

1、山行:在山中行走。

2、寒山:指深秋时候的山。古诗山行的意思。

3、斜:此字读xiá。

4、径:小路。

5、白云生处:白云缭绕而生的地方。

6、坐:因为;由于。

译文:

一条弯弯曲曲的小路蜿蜒伸向山顶,

在山上白云飘浮的地方,隐约看见几户人家。

我所以停车不走,是因为喜欢夕阳映照下的枫林,

被秋霜打过的枫叶比二月的鲜花还要红艳。

赏析:

这是一首描写和赞美深秋山林景色的小诗。古诗山行的意思。

首句“远上寒山石径斜”,由下而上,写一条石头小路蜿蜒曲折地伸向充满秋意的山峦。“寒”字点明深秋季节;“远”字写出山路的绵长;“斜”字照应句首的“远”字,写出了高而缓的山势。由于坡度不大,故可乘车游山。

次句“白云生处有人家”,描写诗人山行时所看到的远处风光。一个“生”字,形象地表现了白云升腾、缭绕和飘浮种种动态,也说明山很高。“有人家”三字会使人联想到炊烟袅袅,鸡鸣犬吠,第三句“停车坐爱枫林晚”的“坐”字解释为“因为”。因为夕照枫林的晚景实在太迷人了,所以诗人特地停车观赏。这句中的“晚”字用得无比精妙,它蕴含多层意思:(1)点明前两句是白天所见,后两句则是傍晚之景。(2)因为傍晚才有夕照,绚丽的晚霞和红艳的枫叶互相辉映,枫林才格外美丽。(3)诗人流连忘返,到了傍晚,还舍不得登车离去,足见他对红叶喜爱之极。(4)因为停车甚久,观察入微,才能悟出第四句“霜叶红于二月花”这样富有理趣的警句。

“霜叶红于二月花”,这是全诗的中心句。前三句的描写都是在为这句铺垫和烘托。诗人为什么用“红于”而不用“红如”?因为“红如”不过和春花一样,无非是装点自然美景而已;而“红于”则是春花所不能比拟的,不仅仅是色彩更鲜艳,而且更能耐寒,经得起风霜考验。

这首小诗不只是即兴咏景,而且进而咏物言志,是诗人内在精神世界的表露,志趣的寄托,因而能给读者启迪和鼓舞。

这首诗描绘的是秋之色,展现出一幅动人的山林秋色图。诗里写了山路、人家、白云、红叶,构成一幅和谐统一的画面。这些景物不是并列的处于同等地位,而是有机地联系在一起,有主有从,有的处于画面的中心,有的则处于陪衬地位。简单来说,前三句是宾,第四句是主,前三句是为第四句描绘背景、创造气氛,起铺垫和烘托作用的。

“远上寒山石径斜”,写山,写山路。一条弯弯曲曲的小路蜿蜓伸向山头。“远”字写出了山路的绵长,“斜”字与“上”字呼应,写出了高而缓的山势。

“白云生处有人家”,写云,写人家。诗人的目光顺着这条山路一直向上望去,在白云飘浮的地方,有几处山石砌成的石屋石墙。这里的“人家”照应了上句的“石径”,—这一条山间小路,就是那几户人家上上下下的通道吧?这就把两种景物有机地联系在一起了。有白云缭绕,说明山很高。诗人用横云断岭的手法,让这片片白云遮住读者的视线,却给人留下了想象的余地:在那白云之上,云外有山,定会有另一种景色吧?

对这些景物,诗人只是在作客观的描述。虽然用了一个“寒”字,也只是为了逗出下文的“晚”字和“霜”字,并不表现诗人的感情倾向。它毕竟还只是在为后面的描写蓄势—勾勒枫林所在的环境。

“停车坐爱枫林晚”便不同了,倾向性已经很鲜明,很强烈了。那山路、白云、人家都没有使诗人动心,这枫林晚景却使得他惊喜之情难以抑制。为了要停下来领略这山林风光,竟然顾不得驱车赶路。前两句所写的景物已经很美,但诗人爱的却是枫林。通过前后映衬,已经为描写枫林铺平垫稳,蓄势已足,于是水到渠成,引出了第四句,点明喜爱枫林的原因。

“霜叶红于二月花”,把第三句补足,一片深秋枫林美景具体展现在我们面前了。诗人惊喜地发现在夕晖晚照下,枫叶流丹,层林如染,真是满山云锦,如烁彩霞,它比江南二月的春花还要火红,还要艳丽呢!难能可贵的是,诗人通过这一片红色,看到了秋天像春天一样的生命力使秋天的山林呈现一种热烈的、生机勃勃的景象。

诗人没有象一般封建文人那样,在秋季到来的时候,哀伤叹息,他歌颂的是大自然的秋色美,体现出了豪爽向上的精神,有一种英爽俊拔之气拂拂笔端,表现了诗人的才气,也表现了诗人的见地。这是一首秋色的赞歌。

第四句是全诗的中心,是诗人浓墨重彩、凝聚笔力写出来的。不仅前两句疏淡的景致成了这艳丽秋色的衬托,即使“停车坐爱枫林晚”一句,看似抒情叙事,实际上也起着写景衬托的作用:那停车而望、陶然而醉的诗人,也成了景色的一部分,有了这种景象,才更显出秋色的迷人。而一笔重写之后,戛然便止,又显得情韵悠扬,余味无穷。

古诗山行的诗意

山行意思(五)

<山行>

唐·杜牧

远上寒山石径斜,

白云生处有人家。

停车坐爱枫林晚,

霜叶红于二月花。

注释:

1、山行:在山中行走。

2、寒山:指深秋时候的山。古诗山行的诗意。

3、径:小路。

4、白云生处:白云升腾、缭绕和飘浮种种动态,也说明山很高。

5、斜:此字读xiá,为伸向的意思。

6、坐:因为。

译文:

山石小路远上山巅弯弯又斜斜,

白云生发之处隐隐约约有几户人家。

只因爱那枫林晚景我把马车停下,

霜染的枫叶胜过鲜艳二月的花。

赏析:

这是一首描写和赞美深秋山林景色的七言绝句。古诗山行的诗意。

首句“远上寒山石径斜”,由下而上,写一条石头小路蜿蜒曲折地伸向充满秋意的山峦。“寒”字点明深秋季节;“远”字写出山路的绵长;“斜”字照应句首的“远”字,写出了高而缓的山势。由于坡度不大,故可乘车游山。

次句“白云深处有人家”,描写人山行时所看到的远处风光。一个“生”字,形象地表现了白云升腾、缭绕和飘浮种种动态,也说明山很高。“有人家”三字会使人联想到炊烟袅袅,鸡鸣犬吠,第三句“停车坐爱枫林晚”的“坐”字解释为“因为”。因为夕照枫林的晚景实在太迷人了,所以诗人特地停车观赏。这句中的“晚”字用得无比精妙,它蕴含多层意思:(1)点明前两句是白天所见,后两句则是傍晚之景。(2)因为傍晚才有夕照,绚丽的晚霞和红艳的枫叶互相辉映,枫林才格外美丽。(3)诗人流连忘返,到了傍晚,还舍不得登车离去,足见他对红叶喜爱之极。(4)因为停车甚久,观察入微,才能悟出第四句“霜叶红于二月花”这样富有理趣的警句。

“霜叶红于二月花”,这是全诗的中心句。前三句的描写都是在为这句铺垫和烘托。诗人为什么用“红于”而不用“红如”?因为“红如”不过和春花一样,无非是装点自然美景而已;而“红于”则是春花所不能比拟的,不仅仅是色彩更鲜艳,而且更能耐寒,经得起风霜考验。

这首小诗不只是即兴咏景,而且进而咏物言志,是诗人内在精神世界的表露,志趣的寄托,因而能给读者启迪和鼓舞。

这首诗描绘的是秋之色,展现出一幅动人的山林秋色图。诗里写了山路、人家、白云、红叶,构成一幅和谐统一的画面。这些景物不是并列的处于同等地位,而是有机地联系在一起,有主有从,有的处于画面的中心,有的则处于陪衬地位。简单来说,前三句是宾,第四句是主,前三句是为第四句描绘背景、创造气氛,起铺垫和烘托作用的。

“远上寒山石径斜”,写山,写山路。一条弯弯曲曲的小路蜿蜓伸向山头。“远”字写出了山路的绵长,“斜”字与“上”字呼应,写出了高而缓的山势。

“白云生处有人家”,写云,写人家。诗人的目光顺着这条山路一直向上望去,在白云飘浮的地方,有几处山石砌成的石屋石墙。这里的“人家”照应了上句的“石径”,—这一条山间小路,就是那几户人家上上下下的通道吧?这就把两种景物有机地联系在一起了。有白云缭绕,说明山很高。诗人用横云断岭的手法,让这片片白云遮住读者的视线,却给人留下了想象的余地:在那白云之上,云外有山,定会有另一种景色吧?

对这些景物,诗人只是在作客观的描述。虽然用了一个“寒”字,也只是为了逗出下文的“晚”字和“霜”字,并不表现诗人的感情倾向。它毕竟还只是在为后面的描写蓄势—勾勒枫林所在的环境。

“停车坐爱枫林晚”便不同了,倾向性已经很鲜明,很强烈了。那山路、白云、人家都没有使诗人动心,这枫林晚景却使得他惊喜之情难以抑制。为了要停下来领略这山林风光,竟然顾不得驱车赶路。前两句所写的景物已经很美,但诗人爱的却是枫林。通过前后映衬,已经为描写枫林铺平垫稳,蓄势已足,于是水到渠成,引出了第四句,点明喜爱枫林的原因。

“霜叶红于二月花”,把第三句补足,一片深秋枫林美景具体展现在我们面前了。诗人惊喜地发现在夕晖晚照下,枫叶流丹,层林如染,真是满山云锦,如烁彩霞,它比江南二月的春花还要火红,还要艳丽呢!难能可贵的是,诗人通过这一片红色,看到了秋天像春天一样的生命力使秋天的山林呈现一种热烈的、生机勃勃的景象。

诗人没有象一般封建文人那样,在秋季到来的时候,哀伤叹息,他歌颂的是大自然的秋色美,体现出了豪爽向上的精神,有一种英爽俊拔之气拂拂笔端,表现了诗人的才气,也表现了诗人的见地。这是一首秋色的赞歌。

第四句是全诗的中心,是诗人浓墨重彩、凝聚笔力写出来的。不仅前两句疏淡的景致成了这艳丽秋色的衬托,即使“停车坐爱枫林晚”一句,看似抒情叙事,实际上也起着写景衬托的作用:那停车而望、陶然而醉的诗人,也成了景色的一部分,有了这种景象,才更显出秋色的迷人。而一笔重写之后,戛然便止,又显得情韵悠扬,余味无穷。

上一篇:初二家长会学生代表发言稿