【www.guakaob.com--艺术硕士】

炉火纯青的意思 篇一:《炉火纯青》

渲染

渲染一般是通过对景物、环境的正面描写来,营造意境、气氛,为作者的情感作铺垫,烘托作者的情感,加强艺术表现力的一种表现手法。

借景抒情的诗歌中,往往先用渲染的手法描摹景物,塑造已经, 再通过景物来烘托人物情感。渲染气氛、烘托情感。

氛围对情感而言,是外在的,侧面的,蕴含着作者的情思。看似写景,实则侧面描写作者的情感。景物描写对于后面的情感表达是一种烘托。

渲染常用的方法

(1)反复:它用形式相同或相近的句子反复出现,以抒发情感,渲染情绪,突出主题,如《周总理,您在哪里》一文。

(2)烘托:它借描写环境或特定的气氛,表现人物的一定情绪。鲁迅小说《故乡》开头对故乡冬景的描写,就是这样,这样的环境和气氛,对人物凄楚心理和作品的主题,起着有力的渲染作用。主要表现在环境描写和景物描写。作用:渲染气氛,烘托人物,寄托感情。

例1、青玉案 贺铸(炉火纯青的意思)

凌波不过横塘路,但目送、芳尘去。(炉火纯青的意思)

锦瑟华年谁与度?月桥花院,琐窗朱户,只有春知处。

飞云冉冉蘅皋暮,彩笔新题断肠句。

试问闲愁都几许?一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨。

问题:这首诗使用了什么手法来写“闲愁”?请分析。

答:这首诗使用了渲染的表现手法。诗人紧扣季节,用满地的青草,满城的柳絮、满天的梅雨来渲染这闲愁之浓、之深。用博喻的修辞手法将无形变为有形,将抽象变形象,变不可捉摸为有形有质,显示了高超的艺术表现力。

例2、汉乐府民歌

江南可采莲,莲叶何田田。鱼戏莲叶间。鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶北。

问题:这首诗使用了什么样的表现方法?请分析。

答:通过四句诗的渲染,使得全诗生动活泼,音调优美,把水上采莲的场面和人们采莲时欢愉的心情活灵活现的展现在读者的面前。

最后四句以排比的形式铺排渲染,描绘出鱼儿倏忽往来,活泼嬉戏的动态,衬托出采莲少女的活泼可爱及愉快心情。

例3、登高

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

借风、天、猿、渚、沙、鸟六种景物,并以急、高、哀、清、白、飞等词修饰,指明了节序和环境,渲染了浓郁的秋意,表现了秋江景物的特点,为作者悲凉的感情做了铺垫。

例4、路旁的野草在淫雨的纵容下恣意地疯长;田野里的庄稼因无 人呵护而东倒西歪;路边的柳树低垂着头,青翠的叶子似乎已无力承载 那太多的雨水,只能懒洋洋的让雨水顺着自己

的叶沟汇向叶尖,然后一 滴一滴地再往下滴。树下是一滩一滩的污水,泥沼里躺着凋谢的花。我打着雨伞, 漫无目的地走在青硬的水泥大道上, 心中一片荒芜„„” 《仲夏的雨》 这里用了渲染的表现手法。通过铺排和夸张式的景物描写,渲染了“我”在夏雨中不佳的心境。

例5、约客 赵师秀

黄梅时节家家雨,青菜池塘处处蛙。

有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花。

“家家雨”“处处蛙”渲染了一种氛围,表现力夜的静、雨的缠绵。

例6、绝句两首 其二

江碧鸟逾白,

山青花欲燃。

今春看又过,

何日是归年?

浓墨重彩的渲染了一派怡人的风光,山花鸟江赏心悦目为下文勾起漂泊的伤感做了铺垫,反衬思归的感伤。

例7、早寒有怀 孟浩然

木落雁南渡,北风江上寒

我家襄水曲,遥隔楚云端。

乡泪客中尽,孤帆天际看。

迷津欲有问,平海夕漫漫。

木叶渐脱,北雁南飞,北风呼啸渲染出秋天的寒冷和凄飒的气氛。

渲染是艺创作的一种表现手法。对所写对象作突出的描写、形容、烘托。 秦牧 《艺海拾贝·艺术力量和文笔情趣》:“古代诗人形容大雪纷飞,说是‘战罢玉龙三百万,败鳞残甲满天飞’。形容贴梗海棠的艳丽,说是‘八万四千天女洗脸罢,齐向此地倾胭脂’。这都一下子就把平凡的事物渲染得瑰奇起来了。”

4.指对事物铺张、夸大。 巴金 《春》二一:“ 王氏把事情的经过加以渲染,有声有色地叙述一遍。”

记叙文中,运用渲染这种表现手法,对文章中环境和人物着意描写、烘托,以加强气氛,深化主题。

2013-12-28

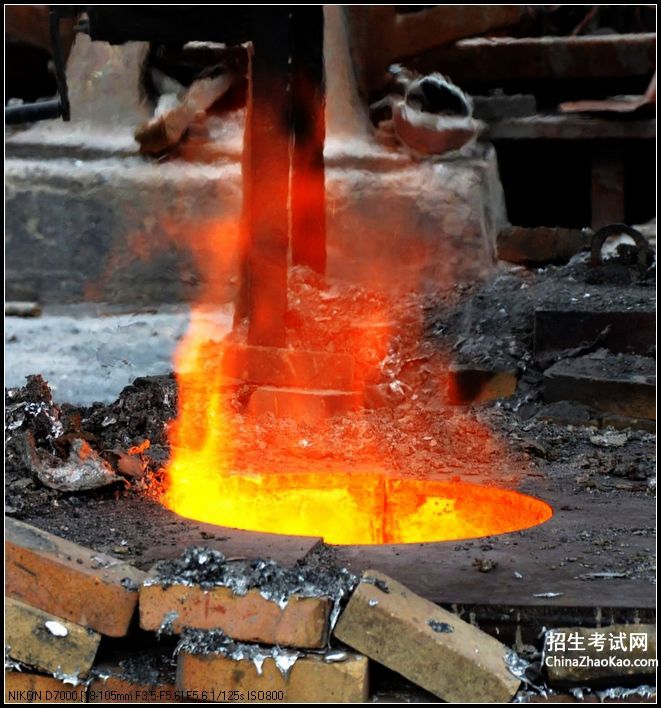

炉火纯青的意思 篇二:《一代伟人的炉火纯青的比喻艺术》

一代伟人的炉火纯青的比喻艺术

一代伟人的炉火纯青的比喻艺术

毛泽东谈话和写文章时喜欢“打比方”,他的许多比喻信手拈来妙趣横生,令人叹为观止。现列举其中极为经典的15个例子,让我们共同领略一下一代伟人的炉火纯青的比喻艺术。

一、1921年12月,毛泽东和弟弟毛泽民第二次到安源煤矿。在专为工人子弟办的一所日校里,毛泽东在黑板上写上一个“工”字,解释说,上边的一横线是“天”,下边一条是“地”,中间的竖线代表工人阶级自己,工人是站在地上,顶天立地,整个世界都是工人们的。在这期间,毛泽东还在给湖南长沙人力车夫上的夜校课堂上,运用了“打比方”。他在黑板上先写一个“工”,再在旁边写一个“人”,这两字的合义就是“工人”。然后再写一个“天”。他微笑着告诉车夫如何把“人”字放在“工”的下边构成“天”字。他进一步解释说,如果工人团结起来力量可以顶天。(炉火纯青的意思)

二、1926年5月至9月,毛泽东担任第六届广州农民运动讲习所所长期间,在为学员讲授他写的《中国社会各阶级的分析》文章中,他把阶级压迫形象地比作一座多层的宝塔。他边讲边在黑板上画了一座宝塔,然后指着宝塔说:你们看,最下层是塔基,有工人、农民,还有小资产阶级,人数最多,受压迫和剥削最深,生活最苦;压在他们上面的一层,是地主阶级、买办阶级,人数不多;再上一层是贪官污吏、土豪劣绅,人数更少;更高一层是军阀;塔顶是帝国主义。他接着说:剥削阶级虽然很凶,但人数很少。只要大家齐心,团结紧,劳苦大众起来斗争,压在工农身上的几重大山就可推翻。百姓齐,泰山移,何愁塔之不倒乎!

三、井冈山时期,毛泽东非常重视根据地建设。他形象地比喻说:“革命要有根据地,好像人要有屁股。人假若没有屁股,便不能坐下来。要是老走着、老站着,定然不会持久。腿走酸了、站软了,就会倒下去。革命有了根据地,才能够有地方休整,恢复气力,补充力量,再继续战斗,扩大发展,走向最后胜利。”毛泽东的一番话,澄清了部分同志的错误思想,提高了大家对建立革命根据地的认识。

四、1930年1月,毛泽东写了《星星之火,可以燎原》一文,结尾在展望快要到来的革命高潮时是这样写的:“它是站在海岸遥望海中已经看得见桅杆尖头的一只航船,它是立于高山之巅远看东方已见光芒四射喷薄欲出的一轮朝日,它是躁动于母腹中的快要成熟了的一个婴儿。”这样的语言尽管极富诗情画意,却一点不朦胧,因为那些意象全来自百姓的生活,人民大众一听就懂。

五、毛泽东1930年的著作《反对本本主义》在谈到“调查就是解决问题”这个论点时,运用了一个十分生动形象的比喻:调查就像“十月怀胎”,解决问题就像“一朝分娩”。

六、西安事变和平解决后,许多同志一时不理解。毛泽东在为抗大学员讲课中,用建立民族统一战线的重要意义教育大家,讲了一个“毛驴上山”的比喻。他说:陕北毛驴很多,让毛驴上山有三个办法,一拉、二推、三打。蒋介石是不愿意抗战的,我们就采取对付毛驴的办法,拉他、推他,再不干就打他。西安事变就是这样。我们党领导全国人民抗战是矛盾的主要方面,起决定作用的是我们,国共合作是大势所趋。但是,驴子会踢人的,我们又要提防它,这就又要联合又要斗争。刘继兴认为,毛泽东的讲课发人深思,一方面使干部、学员对矛盾的主要方面有了深刻的理解;另一方面又结合国内政治斗争形势,解决了大家的思想问题,大大激发了抗战的热情。

七、毛主席在延安文艺座谈会讲到必须继承中外一切优秀文化的时候,曾妙喻说:“屁股坐在中国的现在,一手伸向古代,一手伸向外国。”

八、1944年10月25日,毛泽东在延安中央党校大礼堂,向参加第一期党校培训班的营以上干部作重要讲话。他说:同志们这次出去,要能够团结广大党外群众。一个共产党员,

炉火纯青的意思 篇三:《s版语文第八册第八单元表格式教案》(炉火纯青的意思)

炉火纯青的意思 篇四:《古诗送贺宾客归越的意思_送贺宾客归越阅读答案翻译赏析_作者李白》

<送贺宾客归越>作者为唐代文学家李白。其古诗词全文如下:

镜湖流水漾清波,狂客归舟逸兴多。

山阴道士如相见,应写黄庭换白鹅。

[鉴赏]

由于贺知章这次是以道士的身份告老还乡的,而李白此时也正尊崇道学,因此诗中都围绕着“逸兴多”三字,以送出家人的口气来写的。古诗送贺宾客归越的意思_送贺宾客归越阅读答案翻译赏析_作者李白。镜湖是绍兴地方的风景名胜,以湖水清澄而闻名于世。李白想象友人这次回乡,一定会对镜湖发生浓厚的兴趣,在那儿终日泛舟遨游的。为了突出贺知章的性格,诗中不再以宾客或贺监的官衔称呼他,而干脆称他为“狂客”,因贺知章晚年曾自号“四明狂客”。“宾客”到底沾上些官气,与道士的气息不相投合,而“狂客”二字一用,不仅除了官气,晋代的大书法家王羲之记载的兰亭盛会就发生在贺知章的故乡山阴。而贺知章本人也是著名的书法家,这就使诗人想起了一个故事:据<太平御览>卷二三八记载,王羲之很喜欢白鹅,山阴地方有个道士知道后,就请他书写道教经典之一的<黄庭经>,并愿意以自己所养的一群白鹅来作为报酬。由此诗人说,此次贺知章回乡,恐怕也会有道士上门求书。古诗送贺宾客归越的意思_送贺宾客归越阅读答案翻译赏析_作者李白。当年王羲之书写<黄庭经>换白鹅的事情,那又要在山阴发生了。所以,末二句表面上是叙述王羲之的故事,实际上是借此故事来写贺知章,盛赞贺知章书法的高超绝妙。

这首诗基本是李白信手拈来之作,但他一下就抓住了两样东西:一个是绍兴的镜湖,另一个便是王羲之当年写字换鹅的故事。全诗实际上所写的也就是这两件事。但它们却都恰能表现出友人故乡即山阴的地方特色,同时也都能显示出贺知章这个人的性格特点和才华所在。李白当时并未去过山阴,因此诗中所谓的“镜湖”、“山阴道士”之类,实际上还都是赠别友人时的一种想象之词。由此可见诗人炉火纯青的诗艺。

炉火纯青的意思 篇五:《明朝那些事儿读后感》

[篇一:读<明朝那些事儿>有感]

趁今年寒假有空余的时间,我又捧起了讲述明史的书——<明朝那些事儿>。

这本书开头主要讲述的是自幼是农民出身的朱元璋因为忍受不了元朝的统治,先是出家做了和尚,后被人诬陷说他要起义,被迫投靠了当时的起义队伍。慢慢的,他在军事方面的才能渐渐显露了出来,他先是打败了其它比他强的起义队伍,后又经过与元的数十年的征战。最后赶走了,元朝的皇帝,统一了中国。明朝那些事儿读后感。

中间又讲述了朱元璋的改革和明朝的政法。其中,朱元璋建立明朝后便利用胡淮庸这个“导火索”,废除了丞相制度。又创造了内阁。当初朱元璋只是想把权力归于君主,可是他错了,后面的朝代中,任何一个内阁都比丞相还会夺权。

在这本书里,的湖面,练不出不畏风浪的水手;安逸的环境,造不出时代的伟人;宁静的世界,找不出真正的英雄,朱元璋就是在如此恶劣的情况下,成为一个伟大的霸主。正是青少年时期的艰苦经历磨炼了朱元璋,使他变得老成而有心计。

朱元璋最令我佩服的是他的各种本领:果断、让朱元璋能在危险的情况下做出最正确的判断;坚持、能让他在僵持时打破僵局;冷静、能让他有准确的策略。这三样宝物、合起来,能让你在战场上完美地指挥出应敌的方法,假如任何事中,都具备果断、冷静和坚持会让你在困境中发现机会。在这三个本领前,相信无论怎样的困难都回迎刃而解,最后将登上成功的彼岸。

朱元璋还教会了我自信,他曾经说过“我相信我是对的”。在通往胜利之门的路上,你会捡到很多钥匙,这些钥匙有的古色古香,有的金光闪闪,但只有一把才能打开那扇胜利之门。当你引领大军作战,当百万生灵的一切掌握在你的手中,当你只有一次尝试的机会,没有多少人能不紧张,而在战争中,只有一个时机是最适合的,如果失败了,你将失去一切。但朱元璋却在关键时刻毫不紧张,他相信了自己的决定,是自信,使他一步一步地走向皇位。

读一本好书就像和一个高尚的人说话,我读了<明朝那些事儿>后,朱元璋成为了我生活中的老师,他教会了我果断、冷静、坚持、自信等等必会的本领,他仿佛和我说:乱世之中本身是没有天才,但只要有了各种本领,你就是一定会成功,本领能助你登上成功的高峰。

[篇四:<明朝那些事儿>读后感]

<明朝那些事>读后感

岁月不饶人,明朝时期的事情发生了种种事情,看完了这两本书,我深有感触。这部书是当年明月,也就是石悦写的明朝“通史”。这书从明朝开国的朱元璋说起对当时的十七帝王和其他王公权贵和小人物的命运进行了全景展示,充分的体现出当时政治思想与当时开国皇帝建立的帝国进行了详述。

第一部中写的是朱元璋生于乱世当中,背负着父母双亡的痛苦,从赤贫起家,没有背景,没有依靠,没有后台。他的一切都是他自己努力争取得来的。他历尽千辛万苦,一次次的从死神的魔掌中挣脱,一次次从死人堆里爬起来掩埋战友的尸体后继续战斗,一直坚持着。

也可以说在当时最优秀的统帅非朱元璋莫属。

驾崩后传位于长子朱标之子朱允桑名义夺位。

在读到第二部结尾时我的感觉只是当时的蒙蒙凄凉,它讲到郑和下西洋,修着<永乐大典>南下讨平南安等,后来永乐帝于北伐蒙古归来的路途上病逝。明朝在经历了比较清明的“仁宣之治”后开始进入了动荡时期。读到这里我也只是觉得当时的“悲惨”,也只是慢慢的看下去。大官王振把持朝政胡作非为而导致了二十万大军在土木堡丧于一旦幸亏忠臣于谦奋力救回了明帝国,但随即又有两位皇帝争夺王位的“夺门之变”后都被害身亡了。读到这里我才晓得了什么叫历史小说的精彩与其对此使读者的眼球应接不暇,欲罢不能。

也是这两部历史小说我感觉到告诉了我影月之殇影歌的感伤。明朝的言官也告诉了我们直谏者未必忠。贪官们告诉我们贪污者未必奸。皇帝嘛,呵呵,真活的不是人-朱元璋的身世告诉了我们要自食其力,像他这样没有依靠没有后台没有背景的人都能当上皇帝我们又何乐而不为呢!

[篇五:<明朝那些事儿>读后感]

评价历史人物,绝对是两方面的。像着名的明君,唐太宗。修生养息,天下大治,可之前隋朝刚灭,盛世一般都出在一个新王朝的前期。天下大定,盛世何不在?例如:康乾盛世,我不是一个民族歧视的人,我并不对满蒙政权对有任何歧视。可康乾盛世确确实实是明末的经济回暖。盛世称不上。如果说天下只要没有造反的就叫做盛世的话,那中华五千年,岂不是一半的盛世?

中兴这事,明朝的家常便饭,弘治中兴,万历中兴。我都从这本书里看到了。这本书可以说是我的历史启蒙教材。让我看清人的两面,不是历史课本上的单方面。

书中有提到张居正。过去我就听过张居正的鼎鼎大名,知道他在嘉靖末万历初的功臣,万历中兴,明朝最后一个巅峰。我对于他的死,很惋惜,我甚至痛恨万历帝不识货,不识人才是个昏君。看了<明朝那些事儿>我也看到了张居正不好的一面,刚开始看到的时候,我接受不了,生活作风很成问题,但是做为一个我的偶像,我真的是接受不了的。

我从其他地方看到张居正死了之后他家属的惨状,我更加痛恨万历帝。不仅不识人才,而且杀良臣之属。万历帝,你是个什么皇帝!误了大明王朝!

后来,我看了书才知道,当年明月所写的是很中肯的。双方面,即使是历史学家以及清朝皇子的老师所不重视,甚至鄙视的明武宗。他也写了武宗的优点,八虎误了武宗,当年明月教会了我看人的两面性,很巧合,我的历史老师也叫明月。

万历皇帝在张居正死了之后又恢复了祖制,是个墨守成规的人,因为,少不了一群墨守陈规的大臣。一个使劲,把明王朝从巅峰推向低谷。

人,很奇特,喜欢的自然是好的方面,讨厌的自然也就是坏的方面。可是,当人的好的那方面大到一定程度时,往往会掩盖了他黑暗的那方面,评价人自然需要两面性。

[篇六:<明朝那些事儿>读后感]

迄今为止唯一一本白话正说明朝大历史——明朝那些事儿。

从穷苦卑贱的放牛娃,到被送到佛教寺院做小行童,当杂差,再到成为统领百万人马的元帅,再到即吴王位,建立大明,万人之上。朱元璋,一个充满传奇色彩的人,一个军事、认识管理天才!

童年。他的童年黯淡无光,为了吃饭,从小便要去给地主放牛;他出自佃农之家,他们和土地打了一辈子交道,可亲人 死后,竟没有一块土地可以让他们入土为安。为了吃饭,他跑去当了和尚,做小行童,做杂役,做那些最苦最累的活,去最贫瘠的地方化缘。直到他忍无可忍,参与了造反。

造反。他本想安安稳稳的度过这一生,而一封信,却彻底改变了他的命运。因为那封信,他被逼上了绝路,走投无路之时,他投奔了濠州城池的守卫者郭子兴,开始了他传奇的一生。他凭借着自己出色的才能,历经坎坷,当上了元帅,胜仗无数。通过连年征战,灭掉了元朝,即吴王位,建立了大明,从放牛娃变成了万人之上的皇帝。

称帝。朱元璋推翻了元朝,结束了名族等级制度,在位期间,为了缓和尖锐、复杂的阶级矛盾、民族矛盾和统治阶级内部各集团之间的矛盾,实行了抗击外侵、革新政治、发展生产、安定民生等一系列有利于社会前进的政策,在政治、经济、军事、思想等方面大力加强君主专制的中央集权统治。

他,出身贫寒,也没有很高的文化,就是这样一个人,后来竟成为一位很有作为的皇帝,民间关于他的传说很多,所以他也是一位传奇皇帝。他就是,朱元璋。