【www.guakaob.com--美国大学预科】

《在路上》读书笔记

暑假的一个下午,我买回了一本杰克o凯鲁亚克的《在路上》。和大多数人读过一点书的人一样,我早就听说过《在路上》这本书,但对作者杰克o凯鲁亚克实在是不熟悉。但我保证我曾经像路过一个长相很有特点的姑娘一样对他的大名早有耳闻,和大多数“文艺”过的青年一样,我知道并且憧憬过“垮掉的一代”的生活。

之所以买回这本书,是因为我早就有这样的打算要读读它;再有,它只卖二十三块钱,打折以后是十八块四毛,比一个人一次单纯的麦当劳套餐还少。我想,我可以在吃饭上节省一点,用不了多少天,我就等于免费得到这本书了;或者,就当无意间买了一条没用的薄围巾--它实在是便宜,并且是我一直想要读到的一本书。

在回来的路上,我突然想起大学以前的那十几年上学的年代,我们每每能够读到一本书,是那样的正视和快活。那些年代,学校没有图书馆,但有图书室,图书室里有我们各自拿出来共读的一些图书,还有部分是学校订阅的杂志和少数的一些图书。现在回想起来,那是几个犹有滋味的年代。

小学的时候,初读读语文课本也是很快活的,有些课文就是故事,比如“渔夫和金鱼的故事”、“织壮锦”、“皇帝的新装”、“社戏”、“白雪公主”……真有意思,那是一个时常因为读课文而沉浸在童话与神话、做梦与生活中的日子。我记得读“织壮锦”时我是多么同情那位织壮锦的姑娘,像回到了古代一样;我读社戏和百草园,仿佛就随着迅哥儿一起在河里划船,一起吃很香的罗汉豆,一起在百草园里捉到了一只金龟子,发现了一个黑色人形的何首乌。

到了初中,我们才读到一些所谓的名著,课外书从小开本的图书换到了课本大小的故事会,以及很难见的武侠小说。那时候能够从同学特别是相熟的好友那里传阅到一本故事会,或者干脆是一本古龙小说,真是有面子极了。我回想起来,那时候也是十分地享受于读书的,上课的时候也忍不住要在抽屉里藏本书偷偷地读,免不了要被老师发现了,没收了去。我还记得,大约是初二的时候,我们两个初二班级间传阅了一本“黄色书”,名字我都记得清晰,叫做《荷塘月色》。开始的时候,书是有封面的,后来再被我从某手上看到,早已经破旧得像染了无数次的油,书页早卷了数层……

不管如何,那些读书的日子总是非常舒服的。回味起来,大学以前让我们高兴的事情也就是那么一些:早中晚能够再饭盒里餐桌上吃到好吃的,中午的盒饭里有腊牛肉或者鸡胗是会高兴上一上午的;考试的时候能够拿到好成绩,被老师和家长表演;放学或者放假的时候,偷偷相邀去打画片、打玻璃蛋子、打扑克,都是带些赌博性质的,学校或者家长都不允许,我们偷偷地进行,时常会被逮到老师和家长跟前;读好看的书--谁能够通过邮局订上一年小溪流那是很光荣的,能够搞到本半新带封面的《故事会》也很神气……

我走在路上,手里拿着那本白色封面的《在路上》,突然想起我很可能就是为自己越来越满的屋子里添了一本希望读到的书;我想起可能会像往常一样,匆匆在书上加盖印章,匆匆读上几页,就将书心满意足而油不无可惜地放到某个地方去了。我常常认为会在什么时候抽出时间来将书读完,尽管那些书都是我想读的,但我什么时候抽出过时间来读读它们呢?我总是不得不去吃上一顿饭,却没有更多的时间来读上一本自己希望读到的书。

我的书越来越多。

我想回到以前那些时候了:读到一本书是那么的不容易,那么的快活,那么的值得炫耀,还会那么地藏起来,不让觊觎它的更多的眼睛看到--我们对一本传阅的书守口如瓶,小心而充满欢喜地像保护一个秘密一样保护着书。

前些时候我曾经想过一个问题:我们应该提高除工具书以外的书籍的价格,让买书和读书成为一种轻易不可能为之的事情,变得有难度,变得让人们珍视自己手上的书籍,一本一本好好地读完,读完并感到有所得。

事实上,我们在接触到更多的书,像面包经过自己的右手然后排泄掉,消化的却微乎其微。我们总是再没有来得及读完一本书的时候,就写起了读后感、书评。我们还能够感受到小时候那种读书的喜悦和快活吗?

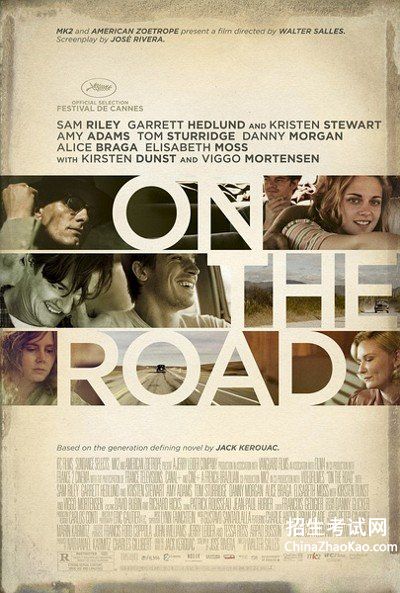

我多想每天能够有一两个小时的静心,读手边有限的基本书;我能够时常写写我的读书笔记,像从前那个物质匮乏的年代一样,读到一本书像得到一份财宝--那样的日子真是快活。小说主人公萨尔为了追求个性,与迪安、玛丽卢等几个年轻男女沿途搭车或开车,几次横越美国大陆,最终到了墨西哥,一路上他们狂喝滥饮,高谈东方禅宗,走累了就挡道拦车,夜宿村落,从纽约游荡到旧金山,最后作鸟兽散。同时,书中体现了作者主张的即兴式自发性写作技巧--思绪的自然流动,反情节,大量使用俚语、俗语、不合语法规范的长句,并广泛涉及美国社会及文化习俗;另一方面,书中又展现了美国辽阔大地上的山川、平原、沙漠、城镇……

《在路上》是杰克·凯鲁亚克的第二部小说,在极度的时尚使人们的注意力变得支离破碎,敏感性变得迟钝薄弱的时代,如果说一件真正的艺术品的面世具有任何重大意义的话,该书的出版就是一个历史事件……小说写得十分出色,是多年前凯鲁亚克本人为主要代表,并称为“垮掉的”那一代最清晰、最重要的表述。他和他的朋友们是“叛逆的一伙”,他们“试图用能给世界一些新意的眼光来看世界。试图寻找令人信服的……价值”。他们认为这一切通过文学都可以实现,产生了要创造一种批判现有一切社会习俗的“新幻象”的念头。《在路上》里的人物实际上是在“寻求,他们寻求的特定目标是精神领域的,虽然他们一有借口就横越全国来回奔波,沿途寻找刺激,他们真正的旅途却在精神层面;如果说他们似乎逾越了大部分法律和道德的界限,他们的出发点也仅仅是希望在另一侧找到信仰”。《在路上》可以同马克·吐温的《哈克贝里·芬历险记》和弗·斯科特·菲兹杰拉德的《了不起的盖茨比》并列为美国的经典作品,被现为探索个人自由的主题和拷问“美国梦”承诺的小说。

或者这是被阅读异化的情绪。尽管文本来自文楚安2001年9月版的《在路上》而不是金斯堡推崇备至的克鲁亚克自发性,大麻里成就的天才原稿译本,但已经足以让我精疲力尽了。这是内心渴欲和现实的争斗。萨尔总在问身边的女人:“在人的一生中你想得到什么呢?”这或许永远没有答案,这是萨尔们灵魂深处的虚无感在肉体疯狂后的虚弱下迫不得已停歇后的思考和追问。而我,没有哪一天是不要独自面对这些生命和生活中残酷的命题的。

难道是在渴望吗?向垮掉主义的靠拢?可能这时候,在心里是一种怀旧的企图和对那场已经逝去的梦想的追念,对失落的信念、价值观和曾经美好希望的一次沉重哀悼。那些积压在心里无比的焦虑和岌岌可危的信仰的冲突迫使理想成了一种可望而不可及的奢侈品。尽管梦想和理想永不结束永不衰老。在我们贫瘠的内心里,这时,阅读终于暴露出其功利性和危害性,这正是我所不愿意承认和不敢肯定的。

我想起了介绍《在路上》给我的朋友。他从没有自发地在路上过,可他给我的影响是深远的。他总是那么狂热地穿行在克尔凯戈尔、萨特、加谬和萨尔们的思想深处。我清楚地意识到这些先哲已经烙进他的血液中。因为,每次他谈起《在路上》时总是眼里闪动着可怕的光芒,以致于兴高彩烈而不肯停止。

我看见这一代最杰出的头脑毁于疯狂,挨着饿歇斯底里浑身赤裸,拖着自己走过黎明时分的黑人街巷寻找狠命的一(金斯堡《嚎叫》)……“这是一种无可名之的震撼,之所以会写出这一切,是因为对那帮神经质,在道德深渊保持着超人意识的萨尔们的很向往和尊重。当站在攘来熙往的人群中时,我并不指望谁会成为我思想上的同谋,而对那些美丽的姑娘,我也从没有一时刻停止过对她们的凯觑之心。尊重和鄙视萨尔们的人到处都是。情趣和气质都大相径庭--谁能要求什么会指望什么呢?