【www.guakaob.com--意大利移民】

篇一:《毛泽东第一次写情诗《虞美人》送给妻子杨开慧》

毛泽东与妻子杨开慧

本文原载于《新湘评论》杂志2013年第07期

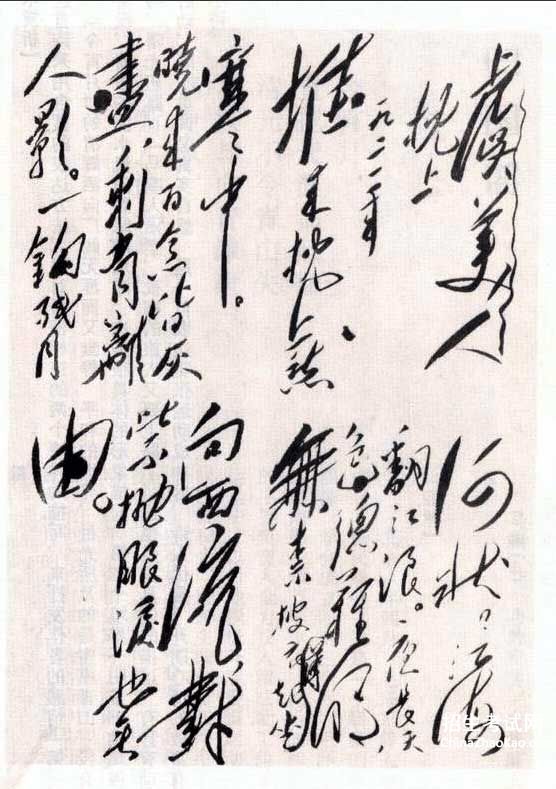

“堆来枕上愁何状,江海翻波浪。夜长天色总难明,寂寞披衣起坐数寒星。晓来百念都灰尽,剩有离人影。一钩残月向西流,对此不抛眼泪也无由。”这是毛泽东第一次填写婉约派爱情诗词,而且是写给他最

爱的人杨开慧的。

1923年毛泽东回湖南,在小吴门附近的清水塘22号住了很短时间,又要赴广州。杨开慧挽手相送,毛泽东强抑感情,赋诗安慰:“挥手从兹去。更那堪凄然相向,苦情重诉。眼角眉梢都是恨,热泪欲零还

住„„”

1957年初,毛泽东的18首诗词在《诗刊》上公开发表后,立即在全国诗坛引起了强烈反响,全国人民纷纷诵读。一天,

毛泽东闲着抽空,

正在中南海菊香书屋慢慢回味自己重新发表的诗词。这时,卫士长李银桥送来一封从长沙寄来的信。毛泽东见是家乡来信,接过来就匆匆地打

开看了起来。

原来是他和杨开慧年轻时的好朋友、曾是新民学会会员的柳直荀的夫人李淑一写来的。信中除了谈对毛泽东新发表的18首诗词的看法外,特寄来她自己在30年代填写的一首怀念丈夫柳直荀的词,请毛泽东指正。同时,李淑一还向毛泽东索要他当年写给杨开慧的那首《虞美人·枕上》。李淑一说,我只记得前两句“堆来枕上愁何状,江海翻波浪”了,

为了对亡友的永恒怀念,请您把那首词完整地抄写给我。

读着老友李淑一的来信,毛泽东的思绪又回到了30多年前那段艰

难而又甜蜜的岁月。

当时,为了领导“驱张”运动,毛泽东到了北京。正是这次北京之行,他收获了爱情,与杨开慧正式确立了恋爱关系,而且也得到了恩师杨昌济的默认。那时候,在北大红楼小道的树阴下,在陶然亭湖畔,在紫禁城外的护城河边,在“驱张”的游行队伍里,都留下了他们的身影。

一天,他们又在陶然湖畔散步,杨开慧小鸟依人般地挽着毛泽东的手,边走边向毛泽东诉说着自己的情感。过了一会儿,毛泽东笑着问:“听你的朋友说,你爱作诗,最近有什么大作,可否诵给我听听?”

杨开慧听后回答说:“一定是淑一告诉你的吧!是的,我很喜欢诗,但做得不好,不过,前不久,为了答谢我哥哥的女友李崇英送我菊花,

我是尝试着写过一首诗回赠她,现在我可以念给你听听。”

说着,杨开慧呤诵起那首诗:“高谊薄云霞,温和德行嘉。抽赠娇丽菊,今尚独开花。日夜幽思永,楼台人幕遮。明年秋色好,能否至吾

家?”

毛泽东听后连连拍手称妙:“写得好啊,你是要崇英早一点嫁到你家,做你的嫂子吧!霞,你说这首赠给我是不是也很合适啊!” 听了毛泽东这句话,杨开慧心里甜滋滋的,小声地说:“润之哥,

你可别笑了,你是作诗高手,什么时候送我一首?”

毛泽东略停思了一会儿后,非常肯定地说:“霞姑,到时我一定为

你作一首。”

然而,就在这后不久,毛泽东的恩师和准岳父、杨开慧的父亲杨昌济却因病逝世了。毛泽东处理好恩师的后事后,先到上海,送第二批湖南籍赴法勤工俭学的青年起程,并特地拜访了陈独秀后才回到湖南。

回长沙后,毛泽东立即为筹建长沙俄罗斯研究会、湖南文化书社等事项日夜奔波,一直抽不出时间实现为自己心爱的人写一首诗的诺言。就在这年冬天,杨开慧以“不作俗人之举”的勇气,没要彩礼,也没坐花轿,更没有举行任何仪式,就独自提着一个皮箱,装了一些衣服和日

常用品,与毛泽东自由地结合在一起。

毛泽东与杨开慧结婚时,正值湖南早期党组织创建,是毛泽东最忙

碌的时候。1921年春夏,毛泽东多次与新婚妻子杨开慧短暂别离,到岳阳、华容、南县、常德、湘阴等地考察,了解当地社会经济发展情况和

广大人民的生活状况。

新婚离别,虽然每次时间不是很久,但这一次一次短暂的分别,却深深加剧了毛泽东对杨开慧的眷恋。终于有一天,毛泽东从外地考察回长沙后,交给杨开慧一个信封,实现了自己的诺言,以诗人特有的表达方式,写下了《虞美人?枕上》,表达了对爱妻的眷恋和思念之情。

“堆来枕上愁何状,江海翻波浪。

夜长天色总难明,寂寞披衣起坐数寒星。

晓来百念都灰尽,剩有离人影。

一钩残月向西流,对此不抛眼泪也无由。”

这是毛泽东第一次为自己的爱妻写诗,也是他写的第一首婉约派爱

情诗。

杨开慧收到毛泽东的信后,迫不及待地展开读了起来。毛泽东这首词写得凄美动人,字里行间流露出对爱妻的无限眷恋和渴望。杨开慧看后激动不已,立即找到自己在长沙的好友李淑一,悄悄地把毛泽东写给

自己的词读了一遍。

李淑一是杨开慧在长沙最好的朋友,杨开慧没结婚时,在长沙就借虞美人·枕上。

住在李淑一家。李淑一与杨开慧同年,但因为大几个月,所以,杨开慧

称之为姐。

听杨开慧吟诵完后,李淑一故意说:“霞姑,润之就写了这么几句

话给你?”

杨开慧也想听听自己好友对润之哥这首词的看法,所以也装作有些生气地说:“是啊,姐,你说,我们刚结婚不久,一次分别就是个把月,

写封信也没有什么亲昵的话,就是这么聊聊数语,真是的。”

说完,杨开慧故意嘟起了嘴,装作不高兴的样子。

李淑一听后,略停了一会儿,也故意装作有些生气地说:“是呀,就这么一首小词,还想来糊弄我们的霞姑。不过,润之的这首词还是蛮有意思的,而且与润之其他诗词的风格不太一样,什么时候他老兄也学

起婉约派风格来了。”

“你„„”杨开慧想阻止李淑一继续说下去,但李淑一却没有理会她,仍一字一句解释起来:“开慧,我对诗词不太懂,但对这首词好像看得懂一点点,这上阕前两句,‘堆来枕上愁何状,江海翻波浪’好像是润之这个‘不懂感情’的人抒发自己的相思之愁吧,因为相思之愁而彻夜难眠,堆积在枕边,好像江海波浪翻滚。后两句‘夜长天色总难明,寂寞披衣起坐数寒星’,应该是写他无奈夜太长,相思太浓,于是干脆就披衣起床,在还有凉意的屋中,让思绪无拘无束地驰骋。这下阙的前两句‘晓来百念都灰尽,剩有离人影’,应该是润之对你的思念和对你

篇二:《虞美人枕上》

虞美人 枕上

1921年

堆来枕上愁何状,

江海翻波浪。

夜长天色总难明,

寂寞披衣起坐数寒星。

晓来百念都灰尽,

剩有离人影。

一钩残月向西流,

对此不抛眼泪也无由。

这首词最早发表在一九九四年十二月二十六日《人民日报》。

【注释】

〔虞美人〕

词牌名。原是唐教坊曲名,最初是咏项羽所宠爱的虞姬,因以为名,后才因以为词牌之名。

平仄转换格,双调,五十六字,八句。上下片各四句,都是两仄韵转两平韵。上下片平仄

韵脚用字都可分属不同韵部。

〔枕上〕

这首词是作者写给夫人杨开慧的。

〔离人〕

指作者的夫人杨开慧。杨开慧(一九○一--一九三○),湖南长沙人,一九二一年加入中国

共产党,在中共湘区委员会负责机要兼交通联络工作,后随作者去上海武汉等地。一九二

七年大革命失败后,隐蔽在长沙板仓坚持地下工作。一九三○年十月不幸被国民党军阀何

健逮捕,杨开慧坚贞不屈,“死不足惜,惟愿润之革命早日成功”。十一月四日牺牲,年

仅二十九岁。时在江西井冈山上指挥红军反“围剿”的毛泽东惊闻噩耗后,寄信给杨家说:

“开慧之死,百身莫赎”。虞美人·枕上。

〔残月〕

拂晓时形状如钩的月亮。宋代梅尧臣《梦后寄欧阳永叔》:“五更千里梦,残月一城鸡”

【背景】

一九一八年六月,毛泽东从长沙第一师范学校毕业。一九一八年夏,经章士钊推荐,杨

昌济应聘为北京大学教授,后举家北迁。一九一八年九月,杨昌济应邀自己的得意门生毛泽

东来北京,至北京后毛泽东居于杨昌济家(旧鼓楼大街豆腐池胡同15号,现存),与杨开慧

开始恋爱,后毛泽东与蔡和森等八人租房住(景山东街三眼井吉安所左巷八号现存)。一九

一八年十月,经恩师杨昌济介绍,毛泽东认识北京大学图书馆主任李大钊,并在北京大学图

书馆当图书馆助理员,月薪八块银圆。其间毛泽东拜访了陈独秀、蔡元培、胡适等,初遇时虞美人·枕上。

在北京大学求学的张国焘,开始接受俄国十月革命的思想影响。一九一九年四月六日毛泽东

因母病重返回长沙,后经周世钊介绍任修业小学历史教师,同年北京爆发“五四”运动,毛

泽东在长沙组织湖南学生联合会,创办《湘江评论》。一九二○年一月十七日,杨昌济病逝,

杨开慧随母亲从北京返回湖南,进入湘福女中读书,与李淑一同学,一九二○年冬,同毛泽

东在长沙结婚。一九二一年春夏之间毛泽东徒步考察洞庭湖各县教育、社会情况,结识《通

俗报》主编谢觉哉。一九二一年七月毛泽东接中共中央通知赴上海参加中共一大。此词写新

婚初别之愁绪。

一九五七年五月十一日,毛泽东给李淑一的回信中提到:“开慧所述那一首不好,不要

写了吧。”指的就是这首《虞美人》。建国后,毛泽东填过一首《蝶恋花》怀念杨开慧,首

句为“我失骄杨君失柳,杨柳轻飏直上重霄九···寂寞嫦娥舒广袖,万里长空且为忠魂舞虞美人·枕上。

···”,诗人极具浪漫主义情怀,早年投身革命,为革命捐躯的爱妻,早已乘风归去,羽

化成仙,位立仙娥了。杨开慧隐蔽于板仓老家时,一九二八年十月曾写《偶感》诗一首,五

十多年后当地人民政府修缮杨开慧故居时才在墙壁中的一堆文稿中发现,诗中对丈夫的思念

却凝聚纸上:

天阴起朔风,浓寒入肌骨。

念兹远行人,平波突起伏 。

足疾可否痊?寒衣是否备?

孤眠谁爱护,是否亦凄苦?

书信不可通,欲问无人语。

恨无双飞翮,飞去见兹人。

兹人不得见,惘怅无已时。

篇三:《虞美人.枕上doc》

虞美人·枕上

毛泽东

堆来枕上愁何状,江海翻波浪。夜长天色怎难明,无奈披衣起坐薄寒中。 晓来百念皆灰烬,倦极身无凭。一勾残月向西流,对此不抛眼泪也无由。

【注释】

①离人:指作者的夫人杨开慧。参看《蝶恋花·答李淑一》〔骄杨〕 注 一九二○年冬,同毛泽东在长沙结婚。

②残月:拂晓时形状如钩的月亮。宋代梅尧臣《梦后寄欧阳永叔》:“五更千里梦,残月一城鸡。”

【赏析】

这首词写于1921年,1920年冬毛泽东与杨开慧结婚,翌年春夏间毛泽东外出考察,此词写的是新婚初别的愁绪。枕上,取首句中语词,表明写枕上思念之情、乍别失眠之苦。

上阕写惜别之愁。一个“堆”字,形象地表现了愁闷之多;一句“愁何状”的设问,自然引出“江海翻波浪”。以流水与离愁关合,是古典诗歌中常用的表现方式。“自是人生长恨水长东”、“离愁渐远渐无穷,迢迢不断如春水”、“化作春江都是泪,流不尽,许多愁”都是借东流之水来比喻绵绵不断的愁思。这里诗人推陈出新,“江海翻波浪”以形象的比喻、强烈的夸张,化无形为有形,化抽象为具体,可谓是写愁的又一经典。如果和李煜的“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”作一比较,本句在状形、摹声、绘色方面,则更突出、更鲜明地写出“愁状”。诗人因愁闷而失眠,更感长夜难明,于是只好披衣起坐,仰望夜色苍穹,寂寞无奈中查数夜空中的寒星。那夜空中的“寒星”不正是离人的眼睛吗?这里,景与情完美融合,充分显示出诗人寂寞孤独的情怀。在毛泽

东的手迹上此句原为“无奈披衣起坐薄寒中”,后改作“寂寞披衣起坐数寒星”,遣词造境上的改动,使此句的意蕴和色调更深更浓更富感染力。

下阕抒伤别之苦。开头两句,直抒胸臆,一个“晓”字点出是彻夜未眠;一个“影”字写出若即若离的别样之苦,“尽”与“剩”的鲜明对比写出伤别的深重。辗转反侧,彻夜无眠,捱到破晓,百念俱毁,只有离人的影像浮现眼前,拂也拂不去,唤又唤不来,这是多么令人伤痛和无奈啊!望月思友,见月怀人,明月最能牵动离愁别绪。“今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月”,写出了柳永的寂寞无奈,而诗人遥对着西流的一钩残月,此时的情状和心情可想而知,以至两行酸泪汹涌倾斜出来,这是诗人不停的在心中涌动的无法抑制的情感的波涛。这种感情是真实的,也是一般人所俱有的。读者至此,其不同样“对此不抛眼泪也无由”吗?

抒写离别,歌咏爱情,在毛泽东的诗词中是弥足珍贵的。诗贵情,情贵真,没有感情的诗篇,就等于没有诗魂,也就失去了打动人心的力量。这首词在语言方面并没有过多的藻饰,但句句如感慨之言,发自肺腑,情真意切。这种纯真质朴情感,读后动人心肠,令人难忘。

虞美人·枕上《虞美人·枕上》是毛泽东的词作。这首词写于1921年(有争议),1920年冬毛泽东与杨开慧结婚,翌年春夏间毛泽东外出考察,此词写的是新婚初别的愁绪。枕上,取首句中语词,表明写枕上思念之情、乍别失眠之苦。抒写离别,歌咏爱情,在毛泽东的诗词中是弥足珍贵的。诗贵情,情贵真,没有感情的诗篇,就等于没有诗魂,也就失去了打动人心的力量。这首词在语言方面并没有过多的藻饰,但句句如感慨之言,发自肺腑。

篇四:《虞美人・张帆欲去仍搔首翻译赏析_作者陈与义》

<虞美人·张帆欲去仍搔首>作者是宋代文学家陈与义。其全诗如下:

张帆欲去仍搔首,更醉君家酒。吟诗日日待春风,及至桃花开后却匆匆。

歌声频为行人咽,记著樽前雪。虞美人・张帆欲去仍搔首翻译赏析_作者陈与义。明朝酒醒大江流,满载一船离恨向衡州。

[前言]

<虞美人·张帆欲去仍搔首>是南宋词人陈与义的作品。这首词作于1130年(建炎四年)初,是作者在湖南衡山县留别友人席大光之作。陈与义于宋徽宗赵佶时曾任太学博士等官,金兵陷汴京,陈与义即避乱至湖北、湖南一带。

[翻译]

船已经挂起帆来了准备离去,可作者却搔首踟蹰不忍离去,一杯杯地饮着好友送别之酒。以前天天写诗作词翘首盼望春天的到来,可等到了春天桃花刚了却要与友人匆匆离别。

歌姬的歌声常常因离别之人而呜咽,还清楚记着离别席上的情形。虞美人・张帆欲去仍搔首翻译赏析_作者陈与义。明天酒醒后就要随着大江行舟离去,只能满满带着一船的离别之恨驶向衡州。

[赏析]

这首词的写法是:“紧扣别宴,思前想后”。他把离别的情绪融贯到对过去的回忆和对前途的想像之中去,不同一般,词的上片由别宴写起,进而追忆到过去相聚的时日。一开篇就说船已经挂起帆来了准备离去,久久不能离去,只是一杯杯地饮着好友送别的酒。这就把不得不离去又不忍离去的矛盾心理形象地表现出来。为什么“张帆欲去”?因为“携家作客真无策”、“长乘舴艋竟安归?”(<元日>)词人在战乱之中,携家南奔,屡次寄居,终非长策,但却非走不可。为什么“仍搔首”?因为与义和大光友情诚笃,不忍分别,所以搔首踟蹰。这里词人很自然地追忆起在腊月间相聚的时日,朋友们饮酒赋诗;同时,更盼望着春天的到来,以与友人更好地流连吟咏,然而春天到了,桃花才吐蕊,而自己却要与友人告别了!“匆匆”之中,包含了无限惜别之意。“吟诗”两句,清刘熙载<艺概。词曲概>赞为“好在句中”,就是说其本身即为佳句,不待上下文关照,自然映发,自见妙处。

词的下片仍写别宴。写过了酒,紧接着从歌上落笔。古人送别时唱“骊歌”,如苏轼<江城子。孤山竹阁送述古>所写“且尽一樽,收泪听<阳关>”宋代州郡长官设宴,有官妓陪侍,歌舞酒声远远飘去,可见宴会的盛大,此“歌声”就是歌妓所唱。“歌声频为行人咽”,临别之际,歌妓也为之动情,几度呜咽不能成声。因此感动了词人:“记著樽前雪”。“雪”为“雪儿”省略,而“雪儿”又是指代歌妓的。雪儿为隋末李密歌姬,善歌舞,能够根据音律填词而歌,称“雪儿歌”,后来泛指歌妓。词人因歌而记着歌者,即记着此别,记着饯别的主人,一语而三得。酒醉人,而歌声也足以醉人。“明朝酒醒大江流”,此笔回旋一转,想到明朝酒醒之后,此身已随舟漂到湘江。此行何去?相距一百二十里的衡州(今衡阳)是第一站。

“满载一船离恨向衡州”:载人而曰“载离恨”,“离恨”而曰“一船”,“一船”而且“满载”,即满载离恨表达了作者不忍惜别的情意,与首句“张帆欲去仍搔首”紧密关连,也同作者<别大光>诗的“滔滔江受风,耿耿客孤发”相补衬。这最后两句,化用苏轼在扬州别秦观的<虞美人·波声拍枕长淮晓>词的“无情汴水自东流,只载一船离恨向西州”,而这里情感更为丰富。运用前人成句时切忌字句意义完全相同,但又不可距原句意思过远。与义此处构句可谓运用前人之后,却自然切合己事,变化处又别出心裁,较之上片之结,艺术上也不相上下。

上一篇:描写自然环境的句子10字

下一篇:琼瑶剧经典台词