【www.guakaob.com--翻译】

晚泊浔阳望庐山联系前四句诗 篇一:《晚泊浔阳望庐山》

晚泊浔阳望庐山

《晚泊浔阳望庐山》是唐代诗人孟浩然的一首五言律诗。该诗上半首叙事,略微见景,稍带述情,落笔空灵;下半首以情带景,以空灵之笔来写内在的情。整首诗色彩淡素,浑成无迹,被叹为“天籁”之作。

目 录

1作品概况

2作品原文

3注释译文

1. 3.1

2. 3.2 作品译文

4作品鉴赏

5作者简介

1作品概况

作品名称:晚泊浔阳望庐山

创作年代:唐代

作者:

作品体裁:五言律诗

2作品原文

晚泊浔阳望庐山(1)

挂席几千里(2),名山都未逢。

泊舟浔阳郭(3),始见(4)。 尝读远公传(5),永怀尘外踪(6)。 东林精舍近(7),日暮空闻钟(8)。 3注释译文

作品注释

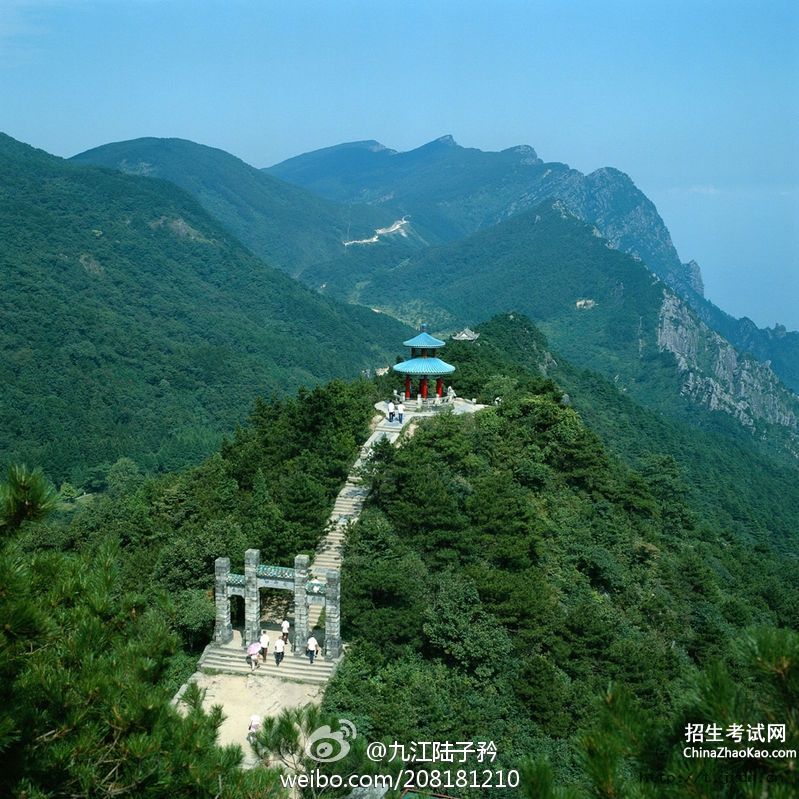

(1)作者在千里舟行途中,泊船浔阳城下,看到了有名的香炉峰,进而怀念古代高僧,随笔写下了这首被后人叹为“天籁”的唐诗精品。

(2)挂席:与“扬帆”同义。

(3)郭:外城(古代城市建筑分内、外城)。

(4)香炉峰:庐山最有名的一峰。

(5)远公:东晋高僧慧远,曾在庐山隐居修行。

(6)尘外踪:远离尘俗的踪迹。

(7)东林精舍:高僧慧远在庐山隐居修行时,当时的刺史桓伊为他修建的一座禅舍,是当时及后代的隐居者们神往的胜地。

(8)空闻钟:徒然听到东林精舍传来的钟声(因为作者崇拜的高僧早已不在那

[1]里了)。

作品译文

经过了几千里江上扬帆,竟然都没遇到一座名山。

当我在浔阳城外泊了船,才看到香炉峰非同一般。

我曾读过慧远公的小传,其尘外之踪永使我怀念。

东林精舍虽然近在眼前,傍晚的钟声听

[1]到也徒然。

4作品鉴赏

这首诗色彩淡素,浑成无迹,后人叹为“天籁”之作。上来四句,颇有气势,尺幅千里,一气直下。诗人用淡笔随意一挥,便把这江山胜处的风貌勾勒出来了,而且还传递了神情。

在那千里烟波江上,诗人扬帆而下,心境十分悠然。一路上也未始无山,但总不见名山,直到船泊浔阳城下,头一抬,那秀拔挺出的庐山就在他眼前突兀而起。四句诗,一气呵成,到“始”字轻轻一点,舟中主人那欣然怡悦之情就显示出来了。

香炉峰是庐山的秀中之秀,在不少诗人的歌咏中常见它美好的身影。“日照香炉生紫烟”(李白《望庐山瀑布》),在李白笔下,香炉峰青铜般的颜色,被红日映照,从云环雾绕中透射出紫色的烟霞,这色彩十分浓丽。

李白用的是七彩交辉的浓笔,表现出他热烈奔放的激情和瑰玮绚烂的诗风。而此时的孟浩然只是怡悦而安详地观赏,领略这山色之美。因而他用的纯乎是水

墨的淡笔,那么含蓄、空灵。从悠然遥望庐山的神情中,隐隐透出一种悠远的情思。

诗人以上半首叙事,略微见景,稍带述情,落笔空灵;下半首以情带景,情是内在的,他又以空灵之笔来写,正如前人评价的那样:“一片空灵”。

香炉峰烟云飘逸,远“望”着的诗人,神思也随之悠然飘忽,引起种种遐想。诗人想起了东晋高僧慧远,他爱庐山,刺史桓 伊为他在这里建造了一座禅舍名“东林精舍”。据说那个地方是:“洞尽山美,却负香炉之峰,傍带瀑布之壑,„„清泉环阶,白云满室。”到这儿来的人都感到 “神清而气肃”。这地方如此清幽,使人绝弃尘俗,也是为那些山林隐逸之士所向往的了。孟浩然是一位“红颜弃轩冕,白首卧松云”(李白《赠孟浩然》)的人物,所以他那“永怀尘外踪”的情怀,读者是不难理解的。 诗人在遐想,深深怀念这位高僧的尘外幽踪,这时,夕阳斜照,忽然隐隐约约

晚泊浔阳望庐山联系前四句诗 篇二:《唐诗鉴赏练习》

唐诗鉴赏练习 1. 阅读下面唐诗,回答问题。

自 叙

杜荀鹤

酒瓮琴书伴病身, 熟谙时事乐于贫。

宁为宇宙闲吟客, 怕作乾坤窃禄人。

诗旨未能忘救物, 世情奈值不容真。

平生肺腑无言处, 白发吾唐一逸人。

(1)诗歌颔联“宁为宇宙闲吟客, 怕作乾坤窃禄人”表现了诗人怎样的品格?请简要分析。(4分)

答:颔联进一步表明了诗人“乐于贫”的心迹:我宁愿安守穷途,做天地间一个隐逸诗人;决不愿窃取俸禄,当人间的庸俗官吏。表现出诗人冰清玉洁的品格。

(2)诗的最后一联表达了作者怎样的情感?请简要分析。(4分)

答:诗的最后两句,以苍凉悲愤的语调作结:一生怀才不遇,壮志莫酬,内心的痛苦,无处诉说;“吾唐”虽大,却没有正直之士容身之地,我只好遁身世外,做个隐逸之人。表达了作者一生怀才不遇,壮志莫酬,内心痛苦的悲凉之情和对晚唐昏暗的社会现实的愤懑之情。(晚泊浔阳望庐山联系前四句诗)

【诗歌鉴赏】

这首七律,诗人写自己身处暗世、有志难伸、怀才不遇、走头无路的困境和内心的烦忧。通篇夹叙夹议,评论时事,申述怀抱,满纸韵味,生动感人。

诗的首联概述自己的境遇和处世态度。“酒瓮琴书伴病身”,开头七字,新颖活脱,逼真地勾画出一个当时封建社会中失意潦倒的知识分子形象。他只有三件东西:借以浇愁的酒瓮,借以抒愤、寄情的琴和书,诗人是多么贫寒、孤寂啊!可是诗人对这种贫苦生活所抱的态度,却出人意料,他不以为苦,反以为“乐”──“熟谙时事乐于贫”。原来他“乐于贫”乃是因为对当时晚唐社会的昏暗社会现实非常熟悉。

颔联诗人进一步表明“乐于贫”的心迹:“宁为宇宙闲吟客,怕作乾坤窃禄人。”意思是说,我宁愿安守穷途,做天地间一个隐逸诗人;决不愿窃取俸禄,当人间的庸俗官吏。进一步表现出诗人冰清玉洁的品格。

颈联诗人说宁愿作“闲吟客”,“吟”什么?第五句作了回答:诗人困于蒿莱,也并未消极避世,而是始终不忘国家和人民所遭受的灾难。诗的第六句深深慨叹:“世情奈值不容真!”揭示了志士仁人和黑暗社会之间的尖锐矛盾。

诗的最后两句,以苍凉悲愤的语调作结:一生怀才不遇,壮志莫酬,内心的痛苦,无处诉说;“吾唐”虽大,却没有正直之士容身之地,我只好遁身世外,做个隐逸之人。

2. 阅读下面唐诗,回答问题。

送梁六自洞庭山

张说

巴陵一望洞庭秋, 日见孤峰水上浮。

闻道神仙不可接, 心随湖水共悠悠。

[注]:这是作者谪居岳州的送别之作。梁六为作者友人潭州(今湖南长沙)刺史梁知微,时途经岳州入朝。

(1)简要分析“日见孤峰水上浮”中“浮”的含意。(4分)

答:“浮”既指湖水动荡,孤峰(即君山)浮在水中的实感;也微妙表达湘君神话传说的迷离扑朔之感。

(2)这是一首送别诗,作者是如何把浓厚的别意浑融在诗境中的?结合全诗简要分析。 答:神仙之说是那样虚无缥缈,洞庭湖水是如此广远无际,诗人不禁心事浩茫,与湖波俱远。岂止“神仙不可接”而已,眼前,友人的征帆已“随湖水”而去,变得“不可接”了,诗人的难以追攀的莫名惆怅和与友人别后的孤独寂寞的心潮随着湖水一样悠悠不息。作者把这种浓厚的别意浑融在诗境中,言有尽而意无穷。

【诗歌鉴赏】

这是一首送别之作。气蒸云梦、波撼岳阳的洞庭湖上,有座美丽的君山,日日与它见面,感觉也许不那么新鲜。但在送人的今天看来,是异样的。说穿来就是愈觉其“孤”。否则何以不说“日见‘青山’水上浮”呢。“水上浮”的“浮”字,除了表现湖水动荡给人的实感,也微妙传达这样一种迷离扑朔之感。

诗人目睹君山,心接传说,不禁神驰。三句遂由实写转虚写,由写景转抒情。从字面上似离送别题意益远,然而,“闻道神仙——不可接”所流露的一种难以追攀的莫名惆怅,不与别情有微妙的关系么神仙之说是那样虚无缥缈,洞庭湖水是如此广远无际,诗人不禁心事浩茫,与湖波俱远。岂止“神仙不可接”而已,眼前,友人的征帆已“随湖水”而去,变得“不可接”了,自己的心潮怎能不随湖水一样悠悠不息呢?“心随湖水共悠悠”,这个“言有尽而意无穷”的结尾,令人联想到“惟见长江天际流”(李白),而用意更为隐然。

3.阅读下面唐诗,回答问题。

晚泊浔阳望庐山

孟浩然

挂席几千里, 名山都未逢。

泊舟浔阳郭, 始见香炉峰。

尝读远公传, 永怀尘外踪。

东林精舍近, 日暮空闻钟。

(1)“香炉”二字让人联想起李白的《望庐山瀑布》中的“ ”句。(1分) 答:日照香炉生紫烟。

(2)联系前四句诗,简析“始见香炉峰”中“始”字的妙处。(3分)

答:诗歌前四句写那千里烟波江上,扬帆而下,心境何等悠然。一路上也未始无山,但总不见名山,直到船泊浔阳城下,头一抬,那秀拔挺出的庐山就在眼前突兀而起,“啊,香炉峰,这才见到了你,果然名不虚传!”四句诗,一气呵成,“始”字轻轻一点,舟中主人那欣然怡悦之情就自然而然地显示出来了。

(3)结合全诗,简要分析诗歌表达了作者怎样的思想情感?(4分)

答:表达了作者对庐山和高僧慧远的向往及对隐逸生活的倾慕之情。开篇四句,诗人只用淡笔从悠然远望中略作点染,又借“都未逢”和“始见”,表现自己对庐山和高僧慧远的热切向往之情。结尾处,夕阳斜照中隐约传来佛寺的悠扬钟声,馀音袅袅,给读者留下丰富的想象余地,“空”字透出无限惋惜、惆怅,也说明东林精舍正是作者向往之处。

【诗歌赏析】:

这首诗色彩淡素,浑成无迹,后人叹为“天籁”之作。上来四句,颇有气势,尺幅千里,一气直下。试想在那千里烟波江上,扬帆而下,心境何等悠然。一路上也未始无山,但总不见名山,直到船泊浔阳城下,头一抬,那秀拔挺出的庐山就在眼前突兀而起,“啊,香炉峰,这才见到了你,果然名不虚传!”四句诗,一气呵成,到“始”字轻轻一点,舟中主人那欣然怡悦之情就显示出来了。

诗人以上半首叙事,略微见景,稍带述情,落笔空灵;下半首以情带景,情是内在的,他又以空灵之笔来写。香炉峰烟云飘逸,远“望”着的诗人,神思也随之悠然飘忽,引起种

种遐想。诗人在遐想,深深怀念这位高僧的尘外幽踪,这时,夕阳斜照,忽然隐隐约约听到从远公安禅之地的东林寺里传来阵阵钟声,东林精舍近在眼前,而远公早作古人,高人不见,空闻钟声,心中不禁兴起一种无端的怅惘。“空”字情韵极为丰富。

这首诗,诗人写来毫不费力,真有“挥毫落纸如云烟”之妙。诗人写出了“晚泊浔阳”时的所见、所闻、所思,流露出对隐逸生活的倾羡。然而尽管“精舍”很“近”,诗人却不写登临拜谒,笔墨下到“空闻”而止,“望”而不即,悠然神远。

4.阅读下面这首诗歌,回答问题。

《杂诗十二首》其一

陶渊明

人生无根蒂,飘如陌上尘。分散逐风转,此已非常身。

落地为兄弟,何必骨肉亲!得欢当作乐,斗酒聚比邻。

盛年不重来,一日难再晨。及时当勉励,岁月不待人。

(1)诗歌前四句用了什么手法?表达了作者什么样情感?简要分析。(4分)

答:运用了比喻修辞手法。表达了作者对人生无常、生命短暂的慨叹之情。诗人将人生比作无根之木、无蒂之花,是为一喻,再比作陌上尘,又是一喻,“落地”暗含了生命如种子的隐喻,也暗示了生命离开胞胎之初始。比中之比,象外之象,直把诗人深刻的人生体验写了出来,透露出至为沉痛的悲怆。

(2)最后四句流传最广,大多数人认为是励志惜时诗,而作者的本意却是怎样的呢?请联系前文作简要分析。(4分)

答:这四句诗大多数人用它来勉励年轻人要抓紧时机,珍惜光阴,努力学习,奋发上进。其实作者本意是提醒人们要及时行乐。陶渊明此诗中的快乐,是“斗酒聚比邻”。 既然生命是这么短促,人生是这么不可把握,社会是这么黑暗,欢乐是这么不易寻得,那么,对生活中偶尔还能寻得的一点点欢乐,不要错过,要及时抓住它,尽情享受。

【诗歌鉴赏】:

陶渊明《杂诗》共有十二首,此为第一首。慨叹人生之无常,感喟生命之短暂,是这组《杂诗》的基调。

“人生无根蒂”四句意为感叹人生之无常。蒂,即花果与枝茎相连接的部分。人生在世即如无根之木、无蒂之花,没有着落,没有根柢,又好比是大路上随风飘转的尘土。由于命运变幻莫测,人生飘泊不定,种种遭遇和变故不断地改变着人,每一个人都已不再是最初的自我了。这四句诗,语虽寻常,却寓奇崛,将人生比作无根之木、无蒂之花,是为一喻,再比作陌上尘,又是一喻,比中之比,象外之象,直把诗人深刻的人生体验写了出来,透露出至为沉痛的悲怆。

“落地为兄弟,何必骨肉亲。”承前而来,既然每个人都已不是最初的自我,那又何必在乎骨肉之亲、血缘之情呢。来到这个世界上的都应该成为兄弟。“得欢当作乐,斗酒聚比邻。”正是陶渊明转向官场宦海之外的自然去寻求美,转向仕途荣利之外的村居生活去寻求精神上的欢乐的写照。

“盛年不重来”四句常被人们引用来勉励年轻人要抓紧时机,珍惜光阴,努力学习,奋发上进。在今天,一般读者若对此四句诗作此理解,也未尝不可。但陶渊明的本意却与此大相径庭,是鼓励人们要及时行乐。既然生命是这么短促,人生是这么不可把握,社会是这么黑暗,欢乐是这么不易寻得,那么,对生活中偶尔还能寻得的一点点欢乐,不要错过,要及时抓住它,尽情享受。

5.阅读下面这首唐诗,回答问题。

秦州杂诗(其七)

杜甫

莽莽万重山,孤城山谷间。无风云出塞,不夜月临关。

属国归何晚?楼兰斩未还。烟尘一长望,衰飒正摧颜。

(1)赏析颔联“无风云出塞,不夜月临关”。(4分)

答:这两句诗从低角度仰视,写天上之景,云无风而动,月不夜而临。看似没有任何意义,但与“关”“塞”一关联,便构成奇警的艺术境界:孤城的云,似乎离边塞特别近,即使无风,也转瞬间就飘出了边境;孤城的月,也好象特别关注防关戍守,还未入夜就早早照临着险要的雄关。赋中有兴,景中含情,不但表现了边城特有的紧张警戒气氛,而且表达了诗人对边防形势的深切关注。

(2)诗的最后两句“烟尘一长望,衰飒正摧颜”中,作者想“望”的是什么?而实际“望”到的是什么?表达了作者怎样的情感?(4分)

答:作者想“望”的是使节的正常往来,平定叛乱凯旋的战士,唐朝与各少数民族之间的友好往来。然而所能“望”到的却是无穷无尽的高山和深秋季节一片衰败的景象。表达了作者对战争的忧虑和对安定的渴求之情。

【诗歌赏析】

“莽莽万重山。”陇南山区,冈岭重迭,峰峦密布,数山之间偶有河谷地带,就是秦州所在。这首诗开头用“莽莽万重山,孤城山谷间”两句,就是对秦州附近地理形势最概括、最形象的描写。

“无风云出塞,不夜月临关”紧接前两句,写的是陇南山区特有的自然现象。山区多风,因为有山峰阻隔,山南山北,天上地下的风都未必是不一样的。

五、六句用了两个典故。汉武帝时,苏武出使匈奴,被匈奴扣留,十九年后才得以返回,汉武帝封他为典属国。“属国归何晚”,表示对各族人民重新和好,使节顺利往来的盼望。用“楼兰斩未还”,而应该理解成诗人对扫除障碍,使唐朝同周围各少数民族友好交往的的期待。楼兰:汉时西域国名,后称鄯善。汉武帝时派遣使者到大宛国去,楼兰阻挡道路,扣留汉朝使者。汉昭帝元凤四年(公元前77年)平乐监(官职名)傅介子前往楼兰,用计斩楼兰国王而归。

最后两句,诗人写到了自己。在黄土高原的茫茫烟尘之中,诗人独自作长时间的眺望。望什么呢?望使节的正常往来,望平定叛乱凯旋的战士,然而所能望到的,却是无穷无尽的高山和深秋季节一片衰败的景象。这时,对战争的忧虑和对安定的渴求一下涌上诗人心头,忧愁烦闷,自然难免“摧颜”了。

6.阅读下面这首唐诗,回答问题。

万山潭作

孟浩然

垂钓坐盘石,水清心亦闲。鱼行潭树下,猿挂岛藤间。

游女昔解佩,传闻于此山。求之不可得,沿月棹歌还。

(1)颔联描绘了一幅怎样的画面?从颈联可以看出作者有怎样的心情?(4分)

(2)试具体赏析“沿月棹歌还”五个字的妙处。(4分)

(1)颔联描绘出潭中树影参差,鱼儿在底下悠然行走,岛上藤蔓披拂,猿猴在藤蔓之间自由戏耍的一幅潭水清澈、环境宁静的画面。颔联写作者知道游江之女过去曾解下配饰的传说就发生在这座山上,而这是一件可期盼而不可求得的事情,可以看出作者心情悠闲(或表达了作者胸怀超然,心志恬淡)。

(2)①收束全诗,言已尽而意无穷;②“沿月”是写月儿高照的夜晚清静之景,“沿月棹歌还”是写月夜唱着歌回家,是叙事,月夜中一边荡浆一边歌唱,表达了作者自得其乐、闲

适怡乐的思想感情,可见,这五个字写景、叙事、抒情融为一体。

【诗歌赏析】

首联写诗人冲淡的心情和垂钓之乐。垂钓本身,已乐在其中,何况静坐磐石之上。“坐”字一字,更显安闲。且潭水清澈,与闲适的心境相默契。诗中未提一个乐字,但乐字已融入闲淡之中。

颔联,所谓“鱼行潭树下”,似不合理,盖鱼是水中之物,不可能行之于树下。细细体味,就可理解潭侧之树高于潭中之鱼,且树影映入潭水之中,鱼儿翕翕游动,自由自在。故“鱼行潭树下”。在这里,诗人虽没有正面描写树的倒影,但却可以领悟出树的倒影的荡漾美,与游鱼的动态美相互参差,更显出美的多样性。且“鱼行”与“猿挂”,一低一高,遥相呼应,更拓展出空间的距离美。“潭树下”与“岛藤间”,一潭一岛,一树一藤,一下一上,也显示出对称美。颈联借当地典故抒发情怀。曹植《洛神赋》中说:“交甫之弃言兮,怅犹豫而狐疑。”意思是郑交甫曾游于万山,巧遇两个游山的神女,羡慕不已,向神女索取佩带上的饰物,游女解佩赠之,但霎时,游女及佩饰均不见。郑交甫怅惘良久。这个美丽的神话,为万山潭增添了迷人的风采,也触动着诗人的心弦,并自然地引出下句诗来。

尾联写心中向往,求之不得,于是月下放歌,乘舟而返。游女解佩的故事,给诗人以无穷的遐思。诗人不禁悠然神往。“沿”字,用得亦极其神妙,更增添了月儿的动态美,表明不仅仅是一点月色,而是沿途通明,明月满舟,银辉一路,歌声不绝。此情此景,令人向往。 全诗有动有静。首、颔二联,以静为主,寓动于静;颈、尾二联,以动为主,寓静于动。冲淡之风,显隐于动静之中。闻一多说:“真孟浩然不是将诗紧紧的筑在一联或一句里,而是将它冲淡了,平均的分散在全篇中”。

7.阅读下面这首唐诗,回答问题。

江南行

张潮

茨菰叶烂别西湾, 莲子花开不见还。

妾梦不离江上水, 人传郎在凤凰山。

【注】:茨菰,即慈姑,“茨菰叶烂”的时间当在秋末冬初; “莲子花开”,即荷花开放,这里当指第二年的夏天。

1. 诗歌前两句是如何以景入情的?请结合诗句简要分析。(4分)

答:诗的第一句先回忆点出分别的时间和地点,“茨菰叶烂”暗示出一个水枯叶烂、寒风萧萧的景象,它衬托出别离的凄楚;第二句说现在不见人归,“莲子花开”点染出满池荷花、红绿相映、生机勃勃的画面,反衬出孤居的寂寞难耐。以景入情,细腻含情。

2. 诗歌最后一句“人传郎在凤凰山”,出人意表,请简要分析其妙处。(4分)

答:第三句由思而梦,按照一般写法,第四句可能就要写梦中或梦后的情景,可是诗人撇开了这个内容,凌空飞来一笔──“人传郎在凤凰山”。出人意表,而且还妙在诗也就戛然而止。消息传来之后,是喜是忧,是乐是愁,诗人却不置一词。那难言难诉之苦,隐隐怨艾之意,尽在不言之中。可谓结得巧妙,妙在意料之外,情理之中,余情不尽,把诗推向一个更为凄楚、失望的意境。明快而蕴含,语浅而情深。

【诗歌赏析】:(晚泊浔阳望庐山联系前四句诗)

这首诗的第一联“茨菰叶烂别西湾,莲子花开不见还”。去年茨菰叶烂的时候在西湾送别,眼下又已是荷花盛开了,可盼望的人儿还没有回家。这是先回忆分别的时间、地点,再由此说到现在不见人归。说来简单,可诗人却描绘得有情有景,相思绵绵。前者暗示出一个水枯叶烂、寒风萧萧的景象,它衬托出别离的凄楚;后者点染出满池荷花、红绿相映、生机

晚泊浔阳望庐山联系前四句诗 篇三:《河南省南阳市重点高中第一次联考语文试题》

南阳一中2014届高三第九次周考

语文试题 2014.1.17 校对人:张兆娟

一、现代文阅读(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成1-3题。

中国“天人合一”观念源远流长,其来有自。大概自漫长的新石器农耕时代以来,它与人因顺应自然如四时季候、地形水文而生存和发展有密切的关系,同时,这一时期尚未建立真正的阶级统治,人们屈从于绝对神权和绝对王权的现象尚不严重,原始氏族体制下的经济政治结构和血亲宗法制度使氏族、部落内部维持着某种自然的和谐关系。从远古直到今天的汉语的日常应用中,“天”作为命定、主宰的含义和作为自然的含义这双层含义始终存在。在古代,两者更是混在一起,没有区分。因此在中国,“天”与“人”的关系实际上具有某种不确定的模糊性质,既不像人格神的绝对主宰,也不像对自然物的征服改造。所以,“天”既不必是“人”匍匐顶礼的神圣上帝,也不会是“人”征服改造的对象。因而“天人合一”既包含着人对自然规律能动地适应、遵循,也意味着人对主宰、命定被动地顺从、崇拜。

“天人合一”观念成熟在先秦。《左传》中有许多论述,孔、孟、老、庄等也从不同角度不同方面提出了这种观念。无论是积极的或消极的,它们都强调“人”必须与“天”相认同、一致、和睦、协调。

“天人合一”在董仲舒及其他汉代思想系统中扮演了中心角色,其主要特征是具有反馈功能的天人相通而“感应”的宇宙图式,人只有认识并遵循这个图式才能获得活动的自由,才能使个体和社会得以保持其存在、变化和发展。这种“天人合一”重视国家和个体在外在活动和行为中与自然及社会相连应、合拍、协调和同一。

如果说,汉儒的“天人合一”是为了建立人的外在行动自由的宇宙模式,这里的“天”实质上是“气”,是自然,是身体的话;那么宋儒的“天人合一”则是为了建立内在伦理自由的人性理想,这里的“天”则是“理”,是精神,是心性。前者的“天人合一”是现实的行动世界,后者的“天人合一”则是心灵的道德境界。值得注意的是,无论“天”作为“气”的自然或作为“理”的精神,虽然没有完全去掉原有的主宰、命定义,但这种含义确乎极大地褪色了。

如果今天还保存“天人合一”这个概念,便需要予以改造和阐释。它不能再是基于农业小生产由“顺天”“委天数”而产生的“天人合一”,而必须彻底去掉“天”的双重性中的主宰、命定的内容和含义,以近代大工业征服自然改造自然之后所产生的人与自然崭新的客观关系为基础。这个崭新关系不再是近代工业初兴期那种为征服自然而损害自然破坏生态的关系,而是如后工业时期在物质文明高度发达的同时恢复自然、保护生态的关系,从而人与自然不再是对峙、冲突、征服的关系,而应是和睦合一的关系。这是今天发达国家或后工业社会所要面临解决的问题,也是发展中国家所应及早注意研究的问题。而这恰好就是“天人合一”这个古老命题所具有的现代意义。

(节选自李泽厚《论中国智慧之“天人合一”》,有删改)

1.关于中国古代“天人合一”观念的表述,不符合原文意思的一项是( )

A.“天人合一”观念成熟于先秦,孔、孟、老、庄等从不同角度不同方面提出了这一观念并都强调“天”“人”之间必须认同、一致、和睦、协调。

B.汉儒的“天人合一”是现实的行动世界,人们认为只有认识并遵循它,才能使个体和社会得以保持存在、变化和发展。

C.宋儒的“天人合一”是为了建立内在伦理自由的人性理想,属于心灵的道德境界,他们将“天”理解为“理”、精神和心性。

D.“天人合一”既包含人对自然规律的适应、遵循,也意味人对主宰、命定的顺从、崇拜,其中“天”与“人”之间的关系比较模糊。

2.下面理解和分析,不符合原文意思的一项是( )

A.中国“天人合一”的观念源远流长,这大概与人们为了生存与发展而顺应四时季候、地形水文等自然现象有密切关系。

B.在漫长的新石器农耕时代,真正的阶级统治尚未建立,人们屈从于绝对神权和绝对王权的现象还不很严重。

C.在原始氏族体制下,氏族、部落内部维持着某种自然的和谐关系,形成了特定的经济政治结构和血亲宗法制度。

D.在汉代思想系统中扮演中心角色的“天人合一”重视国家和个体在外在活动和行为中与自然及社会相适应、合拍、协调和同一。

3.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是( )

A.在中国,“天”始终具有双层含义,所以“天”“人”之间的关系既不是人格神的绝对主宰,也不是对自然物的征服改造。

B.汉儒和宋儒均推崇“天人合一”,虽然他们的目的不同,但他们的共同点是,都在很大程度上削弱了“天”原有的主宰、命定含义。

C.对“天人合一”的概念加以改造,就必须彻底去掉“天”的双重内容和含义,而以近代大工业所产生的人与自然崭新的客观关系为基础。

D.如何在物质文明高度发达的同时恢复自然、保护生态关系,实现人与自然的和睦合一,正是“天人合一”这个古老命题的现代意义。

二、古诗文阅读(36分)

(一)阅读下面的文言文,完成4~6题。

刘晔字子扬,淮南成德人,汉光武子阜陵王延后也。汝南许劭名知人,避地扬州,称晔有佐世之才。

扬士多轻侠狡桀。郑宝最骁果,才力过人,一方所惮。欲驱略百姓越赴江表,以晔高族名人,欲强逼晔使唱导此谋。晔时年二十余,心内忧之,而未有缘。会太祖遣使诣州,有所案问。晔往见,为论事势,要将与归,驻止数日。宝果从数百人赍牛酒来候使,晔令家僮将其众坐中门外,为设酒饭;与宝于内宴饮。密勒健儿,令因行觞而斫宝。宝性不甘酒,视候甚明,觞者不敢发。晔因自引取佩刀斫杀宝,众皆惊怖,走还营。晔委其部曲与庐江太守刘勋。

时刘勋兵强于江、淮之间。孙策恶之,遣使卑辞厚币。以书说勋曰:“上缭宗民,数欺下国,忿之有年矣。击之,路不便,愿因大国伐之。上缭甚实,得之可以富国,请出兵为外援。”勋信之,又得策珠宝、葛越,喜悦。外内尽贺,而晔独否。勋问其故,对曰:“上缭虽小,城坚池深,不可旬日而举,则兵疲于外,而国内虚。策乘虚而袭我,则后不能独守。是将军进屈于敌,退无所归。若军必出,祸今至矣。”勋不从。兴兵伐上缭,策果袭其后。勋穷,遂奔太祖。

太祖至寿春,时庐江界有山贼陈策,众数万人,临险而守。先时遣偏将致诛,莫能禽克。太祖问群下,可伐与不。晔曰:“策等小竖,因乱赴险,遂相依为强耳,非有爵命威信相伏也。偏

将资轻,而中国未夷,故策敢据险以守。今天下略定,后伏先诛。夫畏死趋赏,愚知所同。岂况明公之德,东征西怨,先开赏募,大兵临之,令宣之日,军门启而虏自溃矣。”太祖笑曰:“卿言近之!”遂遣猛将在前,大军在后,至则克策,如晔所度。

太和六年,以疾拜太中大夫。在位二年逊位,薨。谥曰景侯。

(选自《三国志卷十四·魏书十四》)

4.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )(3分)

A.欲强逼晔使唱导此谋 唱:通“倡”,倡导

B.心内忧之,而未有缘 缘:缘分

C.晔委其部曲与庐江太守刘勋 委:托付

D.先时遣偏将致诛,莫能禽克 禽:通“擒”,活捉,擒拿

5.以下六句话,分别编为四组,全都直接表现刘晔胆略和才干的一组是( )(3分)

①才力过人,一方所惮 ②自引取佩刀斫杀宝

③策乘虚而袭我,则后不能独守 ④若军必出,祸今至矣

⑤先时遣偏将致诛,莫能禽克 ⑥遂遣猛将在前,大军在后

A.①④⑤ B.②⑤⑥ C.②③④ D.①③⑥

6.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )(3分)

A.刘晔秘密安排壮健军卒,命令听行酒信号就砍杀郑宝,但郑宝对室内的动静十分清楚,刘晔自己拔刀砍杀了郑宝。

B.孙策派遣使者携带厚礼,劝刘勋说上缭非常富有,得到它可以使国库富足,希望借助他的力量来讨伐上缭。

C.刘勋,一个有几万军队的地方军官,因不听刘晔的劝告而最终穷迫得依附他人,青年刘晔高超的智略跃然纸上。

D.庐江郡内有山贼陈策,依凭险要地势据守,太祖认为过去派去的副将资望太轻,所以没能够攻克他。

7.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)宝果从数百人赍牛酒来候使。(4分)

(2)策等小竖,因乱赴险,遂相依为强耳,非有爵命威信相伏也。(6分)

(二)阅读下面这首唐诗,回答问题。(11分)

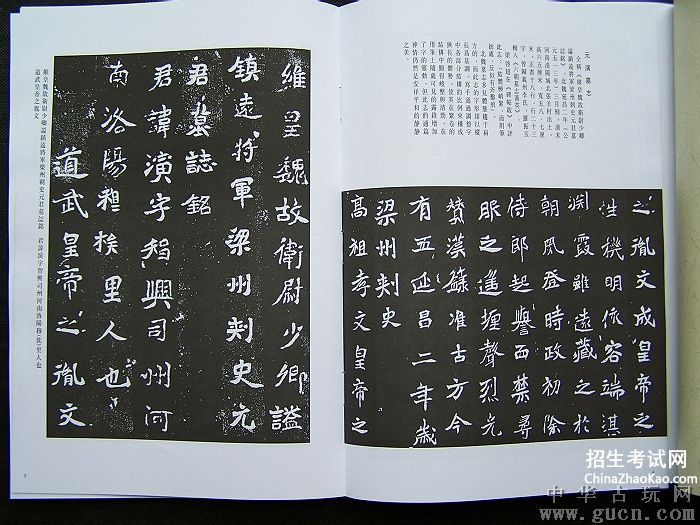

①晚泊浔阳望庐山

孟浩然

挂席几千里,名山都未逢。

泊舟浔阳郭,始见香炉峰。

②尝读远公传,永怀尘外踪。

东林精舍近,日暮空闻钟。

【注释】:①作者在千里行舟途中,泊船浔阳城下,看到了有名的庐山香炉峰,进而怀念古代高僧,随笔写下了这首诗。② 远公:晋代高僧慧远的尊称

8.联系前四句诗,简析“始见香炉峰”中“始”字的妙处。(5分)

9.结合全诗,简要分析诗歌表达了作者怎样的思想感情。(6分)

(三)名篇名句默写(6分)

10.补写出下列名篇名句中的空缺部分(6分)

(1)可以调素琴,阅金经。 , 。 《陋室铭》

(2) , ;岸芷汀兰,郁郁青青。 《岳阳楼记》

(3)然而禽鸟知山林之乐, ; ,而不知太守之乐其乐也。

《醉翁亭记》

三、文学类文本阅读(25分)

11.阅读下面的文字,完成(1)~(4)题

雪地上盛开的鲜花

李培俊

于山没想到,他和徒弟金娃会在这里见面。要知道主家同时还请了另一家唢呐班子,自己说什么也不会接这趟生意。

见了师傅,金娃也很惊奇。问过师傅的身体,家里情况,便没话说了。两个人猜出了主家今天的用意,心里都像灌了铅一样的沉重。

师徒二人是远近闻名的金唢呐,原来都在县剧团供职。那时候,师徒可谓春风得意,省里市里有重大活动,如果少了于山和金娃的唢呐演奏,简直就像塌了半边天,留下不少的遗憾。可剧团说不行就不行了,于山和金娃便从山巅上一下子跌进了深谷。他们都知道,不是哪个人的过错,也不是他们的技艺不行了,吹不好了。(晚泊浔阳望庐山联系前四句诗)

于山和金娃各自拉起原来剧团的人马,成立了草台班子,挣几个吃饭钱勉强度日。由于各忙各的生意,师徒二人便少了来往。谁知今天却在湖桥镇上见了面。(晚泊浔阳望庐山联系前四句诗)

上午九点,一位三十多岁的汉子走出大门,对于山和金娃说:“今天这阵势你们已经看到了,两家班子同时搭台演出,目的只有一个,唱对台戏。”汉子说着拿出一卷钞票,足有五千元,啪啪地在左手心甩打几下,说,“谁赢了呢,这钱就是他的了。”

于山看看金娃,金娃也看看师傅。他们从对方眼中都读出了对方的意思:谁都想得到这笔钱。这与对金钱的占有无关,也与师徒的情意无关。年到月尽,都想给穷了一年的伙计们多发几个,能让他们过个有滋有味的年。事情就是这么简单。

金娃对师傅不好意思地点点头,那意思很明显:师傅,原谅弟子吧。

于山也对徒弟点点头,意味却有点苦涩,说不清是什么意思。他们的对台戏从上午十点开始,一直持续了七个小时,中午吃饭时,金娃端着一盘炒肉丝来到师傅的桌上,和于山挨坐在一起,很是关心地看了看师傅的脸色,小心地问:“师傅,你老没事吧?”

“没事,”于山说,“只是感到有点累。人老了,不比当年气脉足了。”

金娃脸上讪讪地,有两滴清泪落了下来。“师傅!我……”

“金娃,什么都不要说了,师傅知道你的难处,放心大胆地吹吧,师傅也会尽力的。”

金娃哽咽着,把那盘肉丝往于山面前推推,“师傅,您多吃点,身上才有劲。”于山把手搭在金娃的肩膀上,“师傅吃饱了。”

饭罢,于山和金娃各自走向自己的位臵,遥遥相对,展开了技艺的争夺。金娃的一曲“百鸟朝凤”,高亢明亮,欢快而流畅,恰如行云流水,把于山这里的观众拉走了不少。于山颇为赞赏地点了点头,然后把唢呐在空中画了一个大大的圆弧,凑到唇边,仰对着空中,一曲裂帛的静音闪过,留下一大块的空白。之后,他的唢呐又在空中画了一个圆弧,吹起了“十面埋伏”。曲音委婉低沉,犹如隐伏了万千军马,把观众逼得透不过气来,却又让人越听越想听,不忍离去。这时

候,天空下起了纷纷扬扬的大雪,大如棉朵的絮状雪花铺天盖地落下来,不一时便在地上铺了绒绒厚厚的一层。人们似无觉察,仍然沉浸在于山的唢呐声中。

其实,这时候,于山已经进入了他所创造的艺术氛围,也融入了楚汉相争的那段悲壮的历史,无知无觉,专注而忘我。他根本不知道,金娃那里的观众几乎被他那支唢呐拉走完了。

于山的唢呐声 是在突然之间停下来的。他突然听出对面传来一阵近乎绝望的悲音,抬头望去,金娃已经把唢呐从嘴里移向鼻子。

鼻吹!于山待要制止,已经来不及了,金娃的第一个音节就是这个时候流向了人群。

这是一种极伤身体的吹法,他在教金娃的时候曾经告诉过他,不到万不得已绝不可用,因为时间稍长,很可能因气竭而倒,轻者躺上十天半月,重者导致肺脏受损,艺术生命也就随之终结。

于山决定停下来,不吹了,他不能眼看着他的徒弟给毁了。他把唢呐轻轻地放到桌子上。这是认输的表示。

金娃也曾朝他这里看过几眼,他以为金娃会停下。但金娃没有停,他站在桌子上继续唔唔啦啦地吹下去。于山走向金娃的场地,在桌子前站下,仰脸看着金娃,他的眼神里含满了乞求和抱怨。金娃,孩子,你就停下来吧,师傅不和你争了……

直到一曲吹奏完毕,金娃才含着泪跳下桌子,摇摇晃晃地抱住了于山,叫了一声师傅,“我老婆还在医院躺着,她需要钱哪……”话没说完,一大口鲜血喷涌而出,飞溅在他面前的雪地上,像盛开了几朵血红的鲜花……

于山雇车把金娃送走以后,他把跟随他三十年的唢呐放在一块石头上,大脚踩了上去。他踩得很慢很慢,仿佛怕惊吓了它似的。但他还是把它踩扁了,然后扭头走了。茫茫雪地上,留下他一溜歪歪斜斜的脚步。

(选自《小说界》2004年第3期,有改动)

(1)下列对小说有关内容的分析和概括,最恰当的两项是( )(5分)

A.第三段的插叙交代了小说的社会环境、人物关系及人物的生活境况,为下文写师徒二人被迫唱对台戏做了铺垫。

B.于山对金娃在中午吃饭时向自己表达出的关心以及金娃目前的难处,虽能体会和理解但最后还是表现出了冷漠。

C.于山选择吹奏“十面埋伏”,一方面是为了向众人展示高超的技艺,另一方面也想借此曲表达师徒相争的悲壮。

D.金娃在师傅谦让认输的情况下依然没有停止“鼻吹”,是想让于山明白徒弟确实是因万不得已才与师傅相争的。

E.小说中有关大雪的描写既营造出一种苍凉悲怆的氛围,又烘托了人物形象,同时也暗示了社会的冷漠与不公。

(2)根据小说内容,谈谈小说标题“雪地上盛开的鲜花”的含义。(6分)

(3)于山最后踩扁了跟随自己三十年的唢呐,这样写有什么用意?请简要分析。(6分)

(4)有人认为这篇小说的主人公是金娃,也有人认为于山和金娃都是主人公。你的看法呢?请结合全文,谈谈你的观点和理由。(8分)

四、实用类文本阅读(25分)

12.阅读下面的文字,完成(1)~(4)小题

高贵的灵魂

①贝多芬——世界上无数的人被他的音乐所感动,所震撼,不仅仅是他的音乐,还有他的高

晚泊浔阳望庐山联系前四句诗 篇四:《描写庐山的诗句》

1、挂席几千里,名山都未逢。泊舟浔阳郭,始见香炉峰。尝读远公传,永怀尘外踪。东林精舍近,日暮空闻钟。描写庐山的诗句。——孟浩然<晚泊浔阳望香炉峰>

2、山行非有期,弥远不能辍。但欲淹昏旦,遂复经圆缺。积峡忽复启,平途俄已绝。峦垅有合沓,往来无踪辙。昼夜蔽日月,冬夏共霜雪。——谢灵运<登庐山绝顶望诸峤>

3、惊心动魄,喷雪鸣雷双耳愦;恸地憾天,波翻浪涌乾坤旋!断桥飞度,风声鹤唳肝胆裂;逶迤而上,缥缈一身似神仙!——<登庐山>

4、攀千仞削壁,临万丈深渊。过崎岖盘道,5、寒空五老雪,斜月九江云。钟声知何处?苍苍树里闻。——元稹<庐山独夜>

6、五老峰,三叠泉,含鄱口,龙首岩,侧看成峰横似岭,高低远近不一般,要知庐山真面目,携云伴雾不下山!——<登庐山>

7、横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。——苏轼<题西林壁>

8、劲风湮细雨,峭壁晓岚生;瀑布悬云际,清泉堕碧汀;蜿蜒松顶道,峻险石盘城;坐爱庐山秀,崖岩也有情。——<秀甲东南>

9、日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。飞流直下三千尺,疑是银河落九天。——李白<望庐山瀑布>

10、庐山东南五老峰,青天削出金芙蓉。九江秀色可揽结,吾将此地巢云松。——李白<望庐山五老峰>

11、飞云渡险脊,走雾隐幽潭;鸟掠丛林隙,人游松壑巅;劲风摧细雨,峭壁断浓岚;逶迤至山口,鄱湖一岭含。——<游含鄱口>

12、楚客自相送,沾裳春水边。晚来风信好,并发上江船。花映新林岸,云开瀑布泉。惬心应在此,佳句向谁传。——张继<江上送客游庐山>

13、辍棹南湖首重回,笑青吟翠向崔嵬。天应不许人全见,长把云藏一半来。——唐·孙鲂<湖上望庐山>

14、老夫高卧文殊台,拄杖夜撞青天开。撒落星辰满平野,山僧尽道佛灯来。——王阳明

15、青云直上九霄天,峭壁凌虚万丈渊;破雾穿云盘道险,蜿蜒曲折石桥连;崔嵬孤突龙崖秀,诡异峥嵘牯岭悬;()岚影波光仙境界,登峰造极峙江边。——<赞庐山>

16、人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。长恨春归无觅处,不知转入此中来。——白居易

17、庐山竹影几千秋,云锁高峰水自流。万里长江飘玉带,一轮明月滚金球。路遥西北三千界,势压东南百万州。美景一时观不尽,天缘有份再来游。——朱元璋<庐山诗>

18、佛手灵崖作道场,仙人洞里祭纯阳;华胥梦里十年相,簪笏门中百味伤;漫步蓬莱羡美境,常游庐岭爱风光;千年苦守不离去,只为清醇一滴香。——<清醇一滴香>

19、苍龙昂首朝天啸,倚壁虬螭斗厉饕;尾扫石狮云水怒,爪擒方印雨风啕。——<远眺龙首崖>

20、瀑布瀑布千丈直,雷奔入海不蹔息。今古长如白练飞,一条界破青山色。——徐凝<庐山瀑布>

21、五老峰巅望,天涯在目前。湘潭浮夜雨,巴蜀暝寒烟。泰华根同峙,嵩衡脉共联。凭虚有仙骨,日月看推迁。——唐·唐彦谦<登庐山>

上一篇:扁鹊见蔡桓公原文及翻译

下一篇:委屈的句子怎么写