【www.guakaob.com--翻译】

寄黄几复译文

寄黄几复翻译(一)

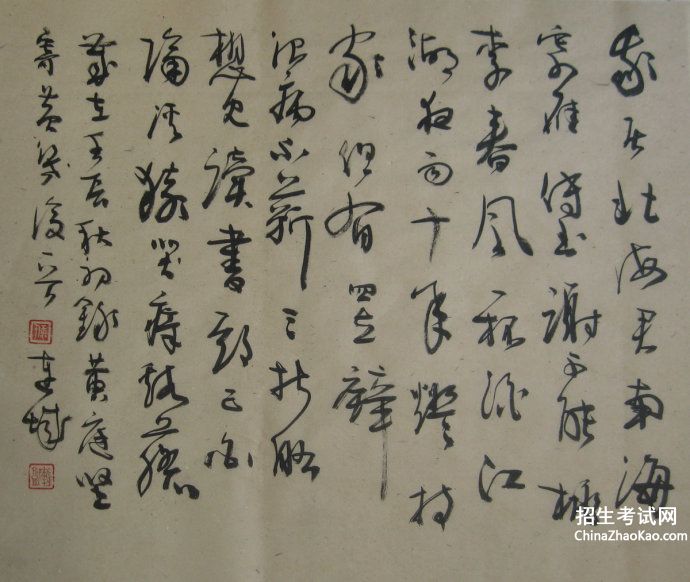

寄黄几复(宋)黄庭坚

原文:

我居北海君南海,寄雁传书谢不能。

桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯。

持家但有四立壁,治病不蕲三折肱。

想见读书头已白,隔溪猿哭瘴溪藤。(想见 一作:想得)

今译 编辑本段 我住在北方海滨,而你住在南方海滨,欲托鸿雁传书,它却飞不过衡阳。当年春风下观赏桃李共饮美酒,江湖落魄,一别已是十年,常对着孤灯听着秋雨思念着你。你支撑生计也只有四堵空墙,艰难至此。古人三折肱后便成良医,我却但愿你不要如此。想你清贫自守发奋读书,如今头发已白了罢,隔着充满瘴气的山溪,猿猴哀鸣攀援深林里的青藤。

注释 编辑本段 黄几复:名介,南昌人,是黄庭坚少年时的好友,时为广州四会(今广东四会县)县会。

我居句:《左传?僖公四年》:“君处北海,寡人处南海,惟是风马牛不相及也。”作者在“跋”中说:“几复在广州四会,予在德州德平镇,皆海滨也。”

寄雁句:传说雁南飞时不过衡阳回雁峰,更不用说岭南了。

四立壁:《史记?司马相如传》:“家居徒四壁立。”

蕲:祈求。肱:手臂从肘到腕的部分,古代有三折肱而为良医的说法。

瘴溪:旧传岭南边远之地多瘴气。

【首发】云南省2014届高三寒假作业 语文(5) Word版含答案]

寄黄几复翻译(二)

5【KS5U首发】云南2013-2014学年高三寒假作业

(5)语文 Word版含答案

第I卷(阅读题 共70分)

甲 必考题

一、现代文阅读(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成1-3题。

上世纪70年代,曾侯乙墓在湖北随州高调出土,在社会上引起轰动。考古发掘出的多件青铜器的铭文向世人昭示着曾国的存在。可是这一真实存在的诸侯国为何却无文献记载?人们在不断追问的同时又有了新的发现——该墓的墓葬特征与文献记载中的随国在姓氏、疆域、时间上有着惊人的一致,由此引发了学术界持续多年的“曾随之谜”大讨论。曾、随到底是一国两名还是两个国家?专家们引经据典、众说纷纭,至今相关争议仍未尘埃落定。人们急切盼望着新的考古线索的出现。终于,湖北随州文峰塔墓地的发掘为解开曾随之谜带来了一丝新的曙光。2013年1月,湖北省文物考古研究所正式对外公布了随州文峰塔墓地的考古成果。在一项项重大发掘成果中,一件带有随国国名的青铜器再一次振奋了人们的神经,它的发现是否意味着多年悬而未决的“曾随之谜”可以一朝破解?

要想找到答案,我们或许要把视野拉回文峰塔墓地发掘的原点上来。2009年6月至2012年6月,湖北省文物考古研究所对该地块展开了大规模考古勘探。最终发掘墓葬65座,包括土坑墓53座、砖室墓12座,土坑墓大多为东周曾国墓葬,时代从春秋中期一直到战国时期,少数为战国晚期的楚墓;首次在随州境内发现曾国车马坑,分别为两座车马坑和一座马坑,皆为春秋时期,出土两马驾和四马驾,为揭示春秋曾国车马殉葬制度提供了重要的实物依据。此外,发掘过程中还出土了青铜、陶、玉等各类质地的文物1000余件,其中青铜器占半数以上,部分铜器上有铭文,铭文有曾、曾子、曾孙等字样。

此次考古发掘更引人关注的当属一件带有随国国名的青铜器,因为它的出现似乎预示着曾随之谜的谜底开始隐现,尽管答案并不明朗。在文峰塔基地M21墓葬中发现的这个长21厘米、高15厘米的戈,清晰地刻着“随大司马獻有之行戈”的铭文。黄凤春说:“‘随’是国名,‘大司马’是古代掌握兵权的官员,‘獻有’是人名,此戈是这个人的兵器。”当黄凤春发现带有随国国名的兵戈时,心情无以言表。他说:“有史料记载,随国是古代汉东地区的笫一大国,但长期以来,在古随国的辖境内,却不见随国铜器出土,只是几次发现曾国铭文铜器。从这来看,这次随国国名青铜器的出土对于破解曾随之谜意义重大。”武汉大学历史学院教授罗运礼表示,这次只发现一件随国器物,且是在曾国的墓葬里,信息量还不够。

“曾随之谜不会一朝破解,但这一发现起码会让大家重新审视已有的观点了。”

有的专家还表示,此次文峰塔墓地发现了带有随国国名的青铜器,目前只发现这一件,且是在曾国的墓葬里跟曾国的青铜器一起被挖掘出来的,因此,它不能说明太多的问题。如果说它有重大意义,那么,它的意义就在于,从一个墓坑中出土了曾国和随国的陪葬品,为“曾随合一”说提供了重要的佐证。

随州博物馆馆长黄建勋说:“此次文峰塔墓地发现后,我们想将这几次考古发现结合起来,为曾国的历史脉络拉一条清晰的线,所以它的价值非常大。”

1.下列关于“曾随之谜”的理解,不正确的一项是(3分)

A.虽然在湖北随州高调出土的曾侯乙墓中发掘出的多件青铜器的铭文向世人昭示着曾国的存在,但却无有关曾国存在的文献记载。

B.文献记载中的随国在姓氏、疆域、时间上与曾侯乙墓的墓葬特征有着惊人的一致,但长期以来在古随国的辖境内却没有随国铜器的出土。

C.历史上,曾国、随国都是存在的,但曾、随到底是一国两名还是两个国家,专家们引经据典、众说纷纭,至今相关争议仍未尘埃落定。

D.湖北省文物考古研究所对随州文峰塔墓地展开了大规模考古勘探,既发现曾国铭文铜器又发现随国国名青铜器,破解“曾随之谜”希望大增。

2.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是(3分)

A.发掘文峰塔墓地并对该地块展开大规模考古勘探研究,是破解多年悬而未决“曾随之谜”的一个重要方向。

B.在随州境内,湖北文物考古研究所发掘了多座从春秋到战国的曾国墓葬,首次发现春秋时期的曾国马车坑和带有随国国名的青铜器。

C.在文峰塔墓地M21墓葬中发现的戈,清晰地刻着“随大司马獻有之行戈”的铭文。此“戈”的发现,为解开“曾随之谜”带来了一丝新的曙光。

D.随州文峰塔墓地发现随国国名青铜器的意义就在于,从一个墓坑中出土了曾国和随国的陪葬品,有力地证明了“曾随合一”之说。

3.根据原文内容,下列理解与分析不恰当的一项是(3分)

A.湖北随州出土曾侯乙墓,证明曾国的存在。随后随州文峰塔墓地出土一件带有随国国名的青铜器,让我们接近“曾随之谜”之谜底。

B.随州文峰塔墓地发现一件随国器物,且是在曾国的墓葬里,起码会让我们对已有的观点重新思考,但不会马上破解“曾随之谜”。【寄黄几复翻译】

C.湖北省随州文峰塔墓地出土了青铜、陶、玉等各类质地的文物1000余件,其中一件带有随国国名的青铜器一定是最有价值的。

D.如果我们将湖北随州出土曾侯乙墓到文峰塔墓地发现等考古发现结合起来,那么为曾国的历史脉络拉一条清晰的线索就成为可能。

二、古代诗文阅读(36分)

(一)文言文阅读(19分)

阅读下面的文言文,完成4-7题。

(吕)公弼字宝臣,夷简次子。赐进士出身,积迁河北转运使。自宝元、庆历以来,宿师备边。既西北撤警,而将屯如故,民疲馈饷。公弼始通御河,漕粟实塞下,冶铁以助经费;移近边屯兵就食京东;增城卒,给板筑;蠲冗赋及民逋数百万。夷简之亡也,仁宗思之,问知公弼名,识于殿柱。至是,益材其为。擢都转运使,加龙图阁直学士,知瀛州,入权开封府。尝奏事退,帝目送之,谓宰相曰:“公弼甚似其父。”

徒成都府,其治尚宽,人疑少威断。营卒犯法当杖,捍不受,曰:“宁以剑死。”公弼曰:“杖者国法,剑汝自请。”杖而后斩之,军府肃然。英宗罢三司使蔡襄,召公弼代之。初,公弼在群牧时,帝居藩,得赐马颇劣,欲易不可。至是,帝谓曰:“卿曩岁不与朕马,是时固已知卿矣。蔡襄主计,诉讼不时决,故多留事。卿继其后,将何以处之?”公弼顿首谢,对曰:“襄勤于事,未尝有旷失,恐言之者妄耳。”帝以为长者。拜抠密副使。

神宗立,司马光劾内侍高居简,帝未决。公弼曰:“光与居简,势不两立。居简,内臣耳,而光中执法,愿陛下择其重者。”帝曰:“然则当奈何?”公弼曰:“迁居简一官,而解其近职,光当无争。”从之。进枢密使。议者欲并环庆、鄜延为一路,公弼曰:“自白草西抵定远,中间相去千里,若合为一路,猝有缓急,将何以应?”又欲下边臣使议之,公弼曰:“庙堂之上不处决,而诿边吏,可乎?”乃止。

陈升之建议,卫兵年四十以上,稍不中程者,减其牢廪,徙之淮南。公弼以为非人情,帝曰:“是当退为剩员者,今故为优假,何所害?”对曰:“臣不敢生事邀名,正恐误国耳。既使去本土,又削其廪,傥二十万众皆反侧,为之奈何?”韩绛议复肉刑,公弼力陈不可,帝皆为之止。

(节选自《宋史·列传第七十》)

【注】群牧:即群牧司。宋代设置的官署,管理一国之马政。

4.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( )

A.问知公弼名,识于殿柱 识:标志,记号

B.入权开封府 权:暂代官职

C.营卒犯法当杖,捍不受 捍:蛮横、强悍

D.稍不中程者,减其牢廪 程:要求,规定

5.以下各组句子中,全都直接表明吕公弼宽厚仁爱的一组是( )

①蠲冗赋及民逋数百万 ②问知公弼名,识于殿柱 ③杖而后斩之,军府肃然

④襄勤于事,未尝有旷失,恐言之者妄耳 ⑤公弼以为非人情 ⑥韩绛议复肉刑,公弼力陈不可

A.①②⑤ B.①④⑥ C.③④⑥ D.③⑤⑥

6.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.吕公弼任河北转运使时,疏通御河,运送军粮到西北边疆;冶铁补充军费;减少近边屯兵以节省军费;增加城兵,蠲除冗赋和百姓债务。

B.吕公弼在成都期间,因在治理上崇尚宽容被有些人认为缺少威严果断,但通过营卒犯法事件,使得人们全面认识了他。

C.司马光弹劾内侍高居简,神宗感到很难处理,吕公弼提出了妥善的解决办法。有人想要把环庆、鄜延并为一路,吕公弼也以较充足的理由阻止了。

D.陈升之提议,卫兵年龄超过四十岁,应该减少他们的粮饷,并把他们迁转到淮南去。皇上也认为给他们这么优厚的假期,没有害处。但吕公弼还是认为不合适。

7.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)公弼在群牧时,帝居藩,得赐马颇劣,欲易不可。(5分)

(2)中间相去千里,若合为一路,猝有缓急,将何以应?(5分)

(二)古代诗歌阅读(11分)

阅读下面的宋诗,完成8—9题。

寄黄几复①

黄庭坚

我居北海君南海,寄雁传书谢不能。

桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯。

持家但有四立壁②,治病不蕲③三折肱④。

想得读书头已白,隔溪猿哭瘴溪藤。

注:①此诗作于神宗元丰八年,其时诗人监德州(今属山东)德平镇。黄几复:诗人少

时好友,时为广州四会县令。②四立壁:家徒四壁之意。③蕲:同“祈”,祈求。④三折肱:古有三折肱而为良医的说法。诗中意思指黄几复善治国。

8.本诗颔联被称为“奇语”,请从它使用的艺术手法中选择一种简要赏析。(5分)

9.诗歌最后两联表达了作者怎样的情感?请简要分析。(6分)

(三)名句名篇默写(6分)

10.补写出下面名篇名句中的空缺部分。(每题1分,错一空扣1分。共6分。)

(1)曾子曰:“ , 。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?” (《论语·泰伯》)

(2) ,而不知其所止;飘飘乎如遗世而独立,羽化而登仙。(苏轼《赤壁赋》)

(3)安得广厦千万间, 。(杜甫《茅屋为秋风所破歌》)

(4)沧海月明珠有泪, 。 ,只是当时已惘然 。(李商隐《锦瑟》)

乙 选考题

请考生在第三、四两大题中选定其中一大题作答。注意:作答时请用2 B铅笔在答题卡上将所选题号后的方框涂黑。只能做所选定大题内的小题,不得选做另一大题内的小题。如果多做,则按所做的第一大题计分。

三.文学类文本阅读(25分)

11.阅读下面的文字,完成(1)~(4)题。

西伯利亚的温暖

冯有才

卡尔是一名政治犯,被发配到西伯利亚的时候,正值十二月,天寒地冻。

而后,卡尔被分配到了林场,成为一名伐木工人。监工托可可夫斯基很严厉,工人们都非常恨他。

第二年二月的一天,一名伐木工人生病了,整个班组没有完成定额任务,托可可夫斯基把整个班组的人饿了一整天,而那名生病的伐木工人,被托可可夫斯基喊出去以后,就再也

【首发】云南省2014届高三寒假作业 语文(5) Word版含答案

寄黄几复翻译(三)

5【KS5U首发】云南2013-2014学年高三寒假作业

(5)语文 Word版含答案

第I卷(阅读题 共70分)

甲 必考题

一、现代文阅读(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成1-3题。

上世纪70年代,曾侯乙墓在湖北随州高调出土,在社会上引起轰动。考古发掘出的多件青铜器的铭文向世人昭示着曾国的存在。可是这一真实存在的诸侯国为何却无文献记载?人们在不断追问的同时又有了新的发现——该墓的墓葬特征与文献记载中的随国在姓氏、疆域、时间上有着惊人的一致,由此引发了学术界持续多年的“曾随之谜”大讨论。曾、随到底是一国两名还是两个国家?专家们引经据典、众说纷纭,至今相关争议仍未尘埃落定。人们急切盼望着新的考古线索的出现。终于,湖北随州文峰塔墓地的发掘为解开曾随之谜带来了一丝新的曙光。2013年1月,湖北省文物考古研究所正式对外公布了随州文峰塔墓地的考古成果。在一项项重大发掘成果中,一件带有随国国名的青铜器再一次振奋了人们的神经,它的发现是否意味着多年悬而未决的“曾随之谜”可以一朝破解?

要想找到答案,我们或许要把视野拉回文峰塔墓地发掘的原点上来。2009年6月至2012年6月,湖北省文物考古研究所对该地块展开了大规模考古勘探。最终发掘墓葬65座,包括土坑墓53座、砖室墓12座,土坑墓大多为东周曾国墓葬,时代从春秋中期一直到战国时期,少数为战国晚期的楚墓;首次在随州境内发现曾国车马坑,分别为两座车马坑和一座马坑,皆为春秋时期,出土两马驾和四马驾,为揭示春秋曾国车马殉葬制度提供了重要的实物依据。此外,发掘过程中还出土了青铜、陶、玉等各类质地的文物1000余件,其中青铜器占半数以上,部分铜器上有铭文,铭文有曾、曾子、曾孙等字样。

此次考古发掘更引人关注的当属一件带有随国国名的青铜器,因为它的出现似乎预示着曾随之谜的谜底开始隐现,尽管答案并不明朗。在文峰塔基地M21墓葬中发现的这个长21厘米、高15厘米的戈,清晰地刻着“随大司马獻有之行戈”的铭文。黄凤春说:“‘随’是国名,‘大司马’是古代掌握兵权的官员,‘獻有’是人名,此戈是这个人的兵器。”当黄凤春发现带有随国国名的兵戈时,心情无以言表。他说:“有史料记载,随国是古代汉东地区的笫一大国,但长期以来,在古随国的辖境内,却不见随国铜器出土,只是几次发现曾国铭文铜器。从这来看,这次随国国名青铜器的出土对于破解曾随之谜意义重大。”武汉大学历史学院教授罗运礼表示,这次只发现一件随国器物,且是在曾国的墓葬里,信息量还不够。

“曾随之谜不会一朝破解,但这一发现起码会让大家重新审视已有的观点了。”

有的专家还表示,此次文峰塔墓地发现了带有随国国名的青铜器,目前只发现这一件,且是在曾国的墓葬里跟曾国的青铜器一起被挖掘出来的,因此,它不能说明太多的问题。如果说它有重大意义,那么,它的意义就在于,从一个墓坑中出土了曾国和随国的陪葬品,为“曾随合一”说提供了重要的佐证。

随州博物馆馆长黄建勋说:“此次文峰塔墓地发现后,我们想将这几次考古发现结合起来,为曾国的历史脉络拉一条清晰的线,所以它的价值非常大。”

1.下列关于“曾随之谜”的理解,不正确的一项是(3分)

A.虽然在湖北随州高调出土的曾侯乙墓中发掘出的多件青铜器的铭文向世人昭示着曾国的存在,但却无有关曾国存在的文献记载。

B.文献记载中的随国在姓氏、疆域、时间上与曾侯乙墓的墓葬特征有着惊人的一致,但长期以来在古随国的辖境内却没有随国铜器的出土。

C.历史上,曾国、随国都是存在的,但曾、随到底是一国两名还是两个国家,专家们引经据典、众说纷纭,至今相关争议仍未尘埃落定。

D.湖北省文物考古研究所对随州文峰塔墓地展开了大规模考古勘探,既发现曾国铭文铜器又发现随国国名青铜器,破解“曾随之谜”希望大增。

2.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是(3分)

A.发掘文峰塔墓地并对该地块展开大规模考古勘探研究,是破解多年悬而未决“曾随之谜”的一个重要方向。

B.在随州境内,湖北文物考古研究所发掘了多座从春秋到战国的曾国墓葬,首次发现春秋时期的曾国马车坑和带有随国国名的青铜器。

C.在文峰塔墓地M21墓葬中发现的戈,清晰地刻着“随大司马獻有之行戈”的铭文。此“戈”的发现,为解开“曾随之谜”带来了一丝新的曙光。

D.随州文峰塔墓地发现随国国名青铜器的意义就在于,从一个墓坑中出土了曾国和随国的陪葬品,有力地证明了“曾随合一”之说。

3.根据原文内容,下列理解与分析不恰当的一项是(3分)

A.湖北随州出土曾侯乙墓,证明曾国的存在。随后随州文峰塔墓地出土一件带有随国国名的青铜器,让我们接近“曾随之谜”之谜底。

B.随州文峰塔墓地发现一件随国器物,且是在曾国的墓葬里,起码会让我们对已有的观点重新思考,但不会马上破解“曾随之谜”。

C.湖北省随州文峰塔墓地出土了青铜、陶、玉等各类质地的文物1000余件,其中一件带有随国国名的青铜器一定是最有价值的。

D.如果我们将湖北随州出土曾侯乙墓到文峰塔墓地发现等考古发现结合起来,那么为曾国的历史脉络拉一条清晰的线索就成为可能。

二、古代诗文阅读(36分)

(一)文言文阅读(19分)

阅读下面的文言文,完成4-7题。

(吕)公弼字宝臣,夷简次子。赐进士出身,积迁河北转运使。自宝元、庆历以来,宿师备边。既西北撤警,而将屯如故,民疲馈饷。公弼始通御河,漕粟实塞下,冶铁以助经费;移近边屯兵就食京东;增城卒,给板筑;蠲冗赋及民逋数百万。夷简之亡也,仁宗思之,问知公弼名,识于殿柱。至是,益材其为。擢都转运使,加龙图阁直学士,知瀛州,入权开封府。尝奏事退,帝目送之,谓宰相曰:“公弼甚似其父。”

徒成都府,其治尚宽,人疑少威断。营卒犯法当杖,捍不受,曰:“宁以剑死。”公弼曰:“杖者国法,剑汝自请。”杖而后斩之,军府肃然。英宗罢三司使蔡襄,召公弼代之。初,公弼在群牧时,帝居藩,得赐马颇劣,欲易不可。至是,帝谓曰:“卿曩岁不与朕马,是时固已知卿矣。蔡襄主计,诉讼不时决,故多留事。卿继其后,将何以处之?”公弼顿首谢,对曰:“襄勤于事,未尝有旷失,恐言之者妄耳。”帝以为长者。拜抠密副使。

神宗立,司马光劾内侍高居简,帝未决。公弼曰:“光与居简,势不两立。居简,内臣耳,而光中执法,愿陛下择其重者。”帝曰:“然则当奈何?”公弼曰:“迁居简一官,而解其近职,光当无争。”从之。进枢密使。议者欲并环庆、鄜延为一路,公弼曰:“自白草西抵定远,中间相去千里,若合为一路,猝有缓急,将何以应?”又欲下边臣使议之,公弼曰:“庙堂之上不处决,而诿边吏,可乎?”乃止。

陈升之建议,卫兵年四十以上,稍不中程者,减其牢廪,徙之淮南。公弼以为非人情,帝曰:“是当退为剩员者,今故为优假,何所害?”对曰:“臣不敢生事邀名,正恐误国耳。既使去本土,又削其廪,傥二十万众皆反侧,为之奈何?”韩绛议复肉刑,公弼力陈不可,帝皆为之止。

(节选自《宋史·列传第七十》)

【注】群牧:即群牧司。宋代设置的官署,管理一国之马政。

4.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( )

A.问知公弼名,识于殿柱 识:标志,记号

B.入权开封府 权:暂代官职

C.营卒犯法当杖,捍不受 捍:蛮横、强悍

D.稍不中程者,减其牢廪 程:要求,规定

5.以下各组句子中,全都直接表明吕公弼宽厚仁爱的一组是( )

①蠲冗赋及民逋数百万 ②问知公弼名,识于殿柱 ③杖而后斩之,军府肃然

④襄勤于事,未尝有旷失,恐言之者妄耳 ⑤公弼以为非人情 ⑥韩绛议复肉刑,公弼力陈不可

A.①②⑤ B.①④⑥ C.③④⑥ D.③⑤⑥

6.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.吕公弼任河北转运使时,疏通御河,运送军粮到西北边疆;冶铁补充军费;减少近边屯兵以节省军费;增加城兵,蠲除冗赋和百姓债务。【寄黄几复翻译】

B.吕公弼在成都期间,因在治理上崇尚宽容被有些人认为缺少威严果断,但通过营卒犯法事件,使得人们全面认识了他。

C.司马光弹劾内侍高居简,神宗感到很难处理,吕公弼提出了妥善的解决办法。有人想要把环庆、鄜延并为一路,吕公弼也以较充足的理由阻止了。

D.陈升之提议,卫兵年龄超过四十岁,应该减少他们的粮饷,并把他们迁转到淮南去。皇上也认为给他们这么优厚的假期,没有害处。但吕公弼还是认为不合适。

7.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)公弼在群牧时,帝居藩,得赐马颇劣,欲易不可。(5分)【寄黄几复翻译】

(2)中间相去千里,若合为一路,猝有缓急,将何以应?(5分)

(二)古代诗歌阅读(11分)

阅读下面的宋诗,完成8—9题。

寄黄几复①

黄庭坚

我居北海君南海,寄雁传书谢不能。

桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯。

持家但有四立壁②,治病不蕲③三折肱④。

想得读书头已白,隔溪猿哭瘴溪藤。

注:①此诗作于神宗元丰八年,其时诗人监德州(今属山东)德平镇。黄几复:诗人少

时好友,时为广州四会县令。②四立壁:家徒四壁之意。③蕲:同“祈”,祈求。④三折肱:古有三折肱而为良医的说法。诗中意思指黄几复善治国。

8.本诗颔联被称为“奇语”,请从它使用的艺术手法中选择一种简要赏析。(5分)

9.诗歌最后两联表达了作者怎样的情感?请简要分析。(6分)

(三)名句名篇默写(6分)

10.补写出下面名篇名句中的空缺部分。(每题1分,错一空扣1分。共6分。)

(1)曾子曰:“ , 。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?” (《论语·泰伯》)

(2) ,而不知其所止;飘飘乎如遗世而独立,羽化而登仙。(苏轼《赤壁赋》)

(3)安得广厦千万间, 。(杜甫《茅屋为秋风所破歌》)

(4)沧海月明珠有泪, 。 ,只是当时已惘然 。(李商隐《锦瑟》)

乙 选考题

请考生在第三、四两大题中选定其中一大题作答。注意:作答时请用2 B铅笔在答题卡上将所选题号后的方框涂黑。只能做所选定大题内的小题,不得选做另一大题内的小题。如果多做,则按所做的第一大题计分。

三.文学类文本阅读(25分)

11.阅读下面的文字,完成(1)~(4)题。

西伯利亚的温暖

冯有才

卡尔是一名政治犯,被发配到西伯利亚的时候,正值十二月,天寒地冻。

而后,卡尔被分配到了林场,成为一名伐木工人。监工托可可夫斯基很严厉,工人们都非常恨他。

第二年二月的一天,一名伐木工人生病了,整个班组没有完成定额任务,托可可夫斯基把整个班组的人饿了一整天,而那名生病的伐木工人,被托可可夫斯基喊出去以后,就再也

寄黄几复阅读答案_寄黄几复翻译赏析_作者黄庭坚

寄黄几复翻译(四)

<寄黄几复>作者是宋代文学家黄庭坚。其全诗如下:

我居北海君南海,寄雁传书谢不能。

桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯。

持家但有四立壁,治国不蕲三折肱。寄黄几复阅读答案_寄黄几复翻译赏析_作者黄庭坚。

想得读书头已白,隔溪猿哭瘴烟滕。

[前言]

黄庭坚与黄几复交情很深,为他写过不少诗,如<留几复饮>、<再留几复饮>、<赠别几复>等等。这首<寄黄几复>,称赞黄几复廉正、干练、好学,而对其垂老沉沦的处境,深表惋惜。情真意厚,感人至深。而在好用书卷,以故为新,运古于律,拗折波峭等方面,又都表现出黄诗的特色,[译文]

我住在北方海滨,而你住在南方海滨,欲托鸿雁传书,它却飞不过衡阳。寄黄几复阅读答案_寄黄几复翻译赏析_作者黄庭坚。当年春风下观赏桃李共饮美酒,江湖落魄,一别已是十年,常对着孤灯听着秋雨思念着你。你支撑生计也只有四堵空墙,艰难至此。古人三折肱后便成良医,我却但愿你不要如此。想你清贫自守发奋读书,如今头发已白了罢,隔着充满瘴气的山溪,猿猴哀鸣攀援深林里的青藤。

[鉴赏]

“我居北海君南海”,起势突兀。写彼此所居之地一“北”一“南”,已露怀念友人、望而不见之意;各缀一“海”字,更显得相隔辽远,海天茫茫。作者跋此诗云:“几复在广州四会,予在德州德平镇,皆海滨也。”,“寄雁传书谢不能”,这一句从第一句中自然涌出,在人意中;但又有出人意外的地方。两位朋友一在北海,一在南海,相思不相见,自然就想到寄信;“寄雁传书”的典故也就信手拈来。

第二联在当时就很有名。<王直方诗话>云:“张文潜谓余曰:黄九云:‘桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯。’真奇语。”这两句诗所用的词都是常见的,甚至可说是“陈言”,谈不上“奇”。张耒称为“奇语”,当然是就其整体说的;可惜的是何以“奇”,“奇”在何处,他没有讲。其实,正是黄庭坚这样遣词入诗,才创造出如此清新隽永的意境,给人以强烈的艺术感染。

再试想,要用七个字写出两人离别和别后思念之殷,也不那么容易。诗人却选了“江湖”、“夜雨”、“十年灯”,作了动人的抒写。“江湖”一词,能使人想到流转和飘泊,杜甫<梦李白>云:“江湖多风波,舟楫恐失坠。”“夜雨”,能引起怀人之情,李商隐<夜雨寄北>云:“君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。”在“江湖”而听“夜雨”,就更增加萧索之感。

尾联以“想见”领起,与首句“我居北海君南海”相照应。在作者的想象里,十年前在京城的“桃里春风”中把酒畅谈理想的朋友,如今已白发萧萧,却仍然象从前那样好学不倦!他“读书头已白”,还只在海滨作一个县令。其读书声是否还象从前那样欢快悦耳,没有明写,而以“隔溪猿哭瘴溪藤”作映衬,就给整个图景带来凄凉的氛围;不平之鸣,怜才之意,也都蕴含其中。

夏日晖上人房别李参军崇嗣翻译赏析_作者陈子昂

寄黄几复翻译(五)

<夏日晖上人房别李参军崇嗣>作者为唐代文学家陈子昂。其古诗全文如下:

四十九变化,一十三死生。翕忽玄黄里,驱驰风雨情。

是非纷妄作,宠辱坐相惊。夏日晖上人房别李参军崇嗣翻译赏析_作者陈子昂。至人独幽鉴,窈窕随昏明。

咫尺山河道,轩窗日月庭。别离焉足问,悲乐固能并。

我辈何为尔,栖皇犹未平。金台可攀陟,宝界绝将迎。

户牖观天地,阶基上杳冥。自超三界乐,安知万里征。夏日晖上人房别李参军崇嗣翻译赏析_作者陈子昂。

中国要荒内,人寰宇宙荣。弦望如朝夕,宁嗟蜀道行。