【www.guakaob.com--读后感】

篇一:《小公务员之死读后感》

小公务员之死读后感

当我第一眼看见这本书的时候,我就陷入了深深的思考之中。这位小公务员是怎么死的?是有预谋的他杀?还是现在社会很流行的过劳死?还是自杀?这一切的一切,都将会在这本书中给我正确的答案。

故事讲述的是在一个美好的晚上,一位心情美好的庶务官伊凡·德米特里·切尔维亚科夫,在剧院里的一个不小心,将唾沫溅到了坐在前排的布里扎洛夫将军,便向他道了歉,将军十分大度地原谅了他,可是他却怀疑将军只是装装样子罢了,并没有真正的原谅自己,还在心里暗暗的记恨自己。因为有了这样的想法,所以他便一而再、再而三的向将军道歉,一开始将军只是一笑而过,说自己已经忘了,没什么的。直至最后一次,将军终于忍无可忍——发怒了。可是他却仿佛释怀了一样,松了一口气,“看吧,他终于忍不住了,发怒了。”他步履蹒跚地回家后,他按捺不住心中的恐惧,死去了!

一个人竟丧命于自己的喷嚏?其实,我觉得小文官丧命于他自己对达官贵人的恐惧。他一心想以道歉申诉去排遣内心恐惧,尽管那大官是“别的部门”。

得到答案以后,我第一反应是哈哈大笑,笑那位小公务员的胆小,可是,当我笑完以后,我却深思了起来,小公务员的死,岂不是反映了当时社会的黑暗么?

我觉得:契诃夫通过对幽默可笑的人和事的描写,反映了当时社会的极端恐怖所造成的人们的精神异化、性格扭曲及心理变态,表现了作家对黑暗社会的抗议及对思想庸俗、生活猥琐的小市民的"哀其不幸"与"怒其不争",表明了作家对罪恶制度的无泪控诉,具有深刻的社会意义。

在这一篇文章中,契诃夫十分生动地写出了一个胆怯的小文官和一个大官欺小官、官富民穷的黑暗时代,在契诃夫的笔下,我们就好像自己亲身进入了这一个杂乱无章的、当大官的人无法无天,可小官只可被欺负的一个十分黑暗的一个社会。一个官员之死,读后感。

不论是《凡卡》、《装在套子里的人》还是《小公务员之死》又或者是契诃夫的每一篇文章,都或多或少的显现出当时社会的人们所承受了巨大的压迫以及大官欺小官、小官欺百姓的生活现象。

我看完这本书后,得到了些许启示:

我们应该与社会融入一体,不能像契诃夫所写的小说中的生活一样,“大官欺小官,小官欺百姓”。我们所有有官职的人,应该时时刻刻为百姓着想,不能“只许州官放火,不许百姓点灯”。如果我们每一个人都想小公务员一样充满对他人的不信任、疑心重重,那我们人与人之间就缺乏了最基本的信任。失去信任,我们还能够做什么?所以,我们要与社会融入一体,让人与人之间充满信任、宽容!

篇二:《契诃夫小公务员之死读后感》

契诃夫小公务员之死读后感

契诃夫小公务员之死>读后感

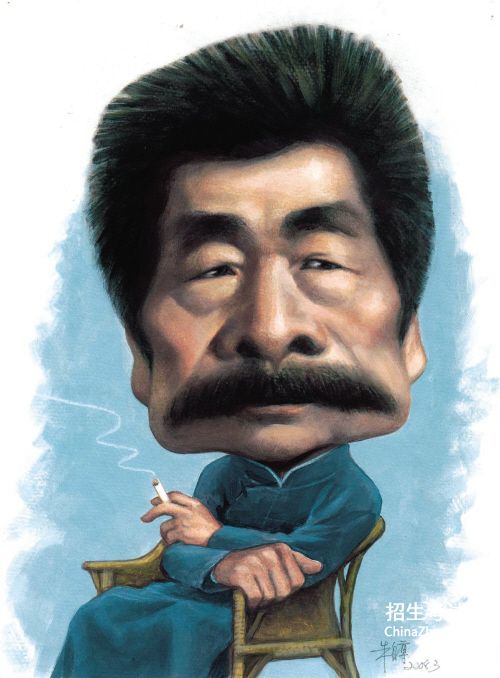

《小公务员之死》是世界三大短篇小说家之一契诃夫的代表作。契诃夫依旧以他那幽默而辛辣的笔法、朴素却简洁的语言深深打动了我。作为批判现实主义作家,契诃夫对于社会现象的洞察力,以及对于丑陋的揭露都达到了炉火纯青的地步。

初看这个题目,我设想作者会通过着力描写小职员这样一个普通人死得很卑微,他的死活不会有什么人关心来表现人情冷淡。转念一想,契诃夫以讽刺见长,可能会写小职员死得很离谱。但不管怎样,我都没有想到小职员会因为一个“喷嚏”而死得如此荒唐。

小说的基调是轻松愉快,诙谐幽默的。主人公切尔维亚科夫在观看歌剧时打了一个喷嚏,喷嚏溅到了一位在交通部门任职的将军头上,然后小说就陷入了循环往复的道歉之中。将军本来不以为然,小职员却害怕得罪了将军两次道歉,且对将军本不放在心上的回答耿耿于怀,妄加揣测,自以为是的继续道歉。回到家中,与妻子说及此事,妻子的回答使得切尔维亚科夫更加不放心。于是,主人公又找到将军继续喋喋不休的道歉,将军终于不耐烦,说了一句“滚出去”,主人公因为这句话“感到肚子里什么东西碎了”,回到家中倒在长沙发上死了。我相信每个人看到如此荒唐的死法都会忍俊不禁的笑出来。这种看似不大可能的事情,以夸张的手法实现了讽刺效果。既让我们感到可笑,也引发我们深思。一个官员之死,读后感。一个官员之死,读后感。

对于这篇小说的解读,传统上都认为这是对于封建等级制度的抨击。这样的回答可能受到特定时代政治话语的影响,对于作者的主旨有所偏离。这种解读就如同我们在初中学《我的叔叔于勒》的时候,老师还是在讲小说揭露了资本主义社会中人们的自私自利,这样的一套政治话语是很难服众的。文学之所以被称为“人学”,是因为文学对人的关怀,乃至对人性的揭示与指导。简单的从阶级斗争、社会制度的角度阐释文学,是狭隘的。

虽然契诃夫是现实主义作家,擅长对社会丑陋现象的揭露,但是我认为《小公务员之死》写的是普遍的社会心理,而不仅仅是对封建等级制度的抨击。一个社会地位不高的人,对于上级的畏惧心理在今天的多数国家还是存在的。官场是一个盛行溜须拍马、阿谀奉承的地方,下级常常会对上级怀有战战兢兢的心理,生怕一不小心做得不周到触怒了领导。事实上这是我们人的一种奴才心理,是民主意识低下的表现。切尔维亚科夫的身份是庶务官,相当于一名小公务员,在官场属于最底层的人物。切尔维亚科夫在政府部门工作,在溜须拍马的社会风气下更是不敢得罪上级官员。他打喷嚏溅到了一位将军,自然会担心得罪将军,担心有遭一日会遭到报复,因此,道歉是必须的。

文学毕竟是虚构的,取之于现实,却超出了现实。契诃夫凭借幽默却辛辣的夸张笔法,将这位小职员由正常心理演变成变态心理。通过小说开头我们知道切尔维亚科夫是怀着愉悦的心情在观看歌剧的,这是人的正常心理的描写。但一个突然的喷嚏打破了常态。喷嚏溅到将军身上,本身对上级畏惧的正常心理加上主人公喜欢胡思乱想、强烈地

自卑情结,酝酿成了“喋喋不休道歉的欲望”的变态心理。第一次道歉切尔维亚科夫觉得可能诚意不够;第二次道歉让他慌张起来;第三次道歉让他更加怀疑;第四次道歉后他脸色煞白;第五次道歉后他思量着回去给将军写封道歉信却又觉得当面道歉更妥当于是酝酿着第六次道歉;第六次道歉,将军不耐烦地大喝“滚出去”,最终导致了小职员之死。我认为前两次道歉可以算是正常心理的体现,第二次道歉后主人公脸色煞白,将他怯懦自卑、胆小怕事的心理描写得淋漓尽致,加之胡思乱想,对别人的回答妄加揣摩,他于是走进了“变态”的反复道歉的泥淖。契诃夫所要表现的是人的奴性心理,鲁迅先生将中国历史分成“暂且当奴隶的时代”和“欲做奴隶而不得的时代”,也就是说国人历来都甘于当奴隶,俄国作家契诃夫的《小公务员之死》反映的是也甘愿当奴才的至卑至贱的心态。他的深刻性不仅仅局限在封建专制社会,而应该是在民主社会尚未完善或形成的所有等级国家,它的深刻性更表现出对于人的劣根性的批判。

篇三:《和尚是怎么死的读后感》

和尚是怎么死的读后感

《和尚是怎么死的》是和尚挑水故事的升级版,更讽刺,更现实,更有寓意。文中说的是寺庙,其实讲的是大企业病,也是大政府病,大党派病。

一个和尚挑水吃、两个和尚抬水吃、三个和尚没水吃,反应的是人性的劣根。事实上,这种现象及危害并不是没被寺庙管理者发现和重视,方丈和主持都实施了一系列看起来很对头的办法,但最终还是没能逃脱“庙亡僧息”的宿命,让我们不得不深思,根本性原因和深层次原因究竟有哪些?

很多人往往会把根本原因解读为“规模不经济”.但我的理解是,和尚死掉的最根本原因并不是喝水吃饭的经济问题,而在于这所寺庙偏离了核心价值,违背了立庙之本,失去了香客信任。和尚是人,但不应是庸俗的人,而应是开悟了的、有信仰、能自律、利生济世的“出家人”.地蔵菩萨说:“地狱不空,誓不成佛”.这就是一种怜悯关爱众生的慈悲心怀,也应是寺庙的核心价值所在。寺庙管理者的主要职责也就是带着和尚们认真修行和践行这些核心价值,更好地给芸芸众生以点拨、教化和启迪,更多地让老百姓得到解脱、看到希望、实现夙愿。但是从文中我们可以看出,寺庙的方丈和主持尽管想了不少办法、干了不少实事,包括明确职责、完善流程、引进人才、竞争上岗、科技管理、加强考核、健全机构等等,但令人遗憾的是,他们做这些事的根本出发点仅是为了解决一帮和尚的喝水吃饭问题,而极少关注香客百姓的精神解脱和幸福实现问题,仅有的关注也只是香火钱是不是变少了。这样,寺庙就不再是佛门净地、道德高地、希望寄托地,而慢慢变成了一个无序膨胀、是非不断、争权夺利的大酱缸。所以,寺庙的衰败,表面上看似喝水出了问题,根源还是核心价值出了问题,由于因果业报,香客和信徒越来越少,也就没了香火钱这个赖以存在的物质基础,和尚们死掉也是必然的了。

核心价值一旦出了问题,无论采取什么看起来很对的措施,也注定播下龙种收获跳蚤。理解了这个根本性原因,我们也就更容易弄清和尚死掉的其他方面的深层次原因了,主要有:

一、方向不明,主次不分,工作重心和着力点出现了严重偏差。首先是做正确的事情,其次才是把事情做正确。前面也已经讲到,寺庙主要应抓的是如何提高和尚们的修行,更好地点拨、教化和启迪芸芸众生,更多地让香客得到解脱、看到希望、实现夙愿,这样老百姓才会觉得你崇高并且灵验,香火自然也会越来越旺。但由于寺庙管理者对核心价值和立庙之本的认识出了问题,自然也就抓不住主要矛盾,必然造成他们主要关注的是喝水喝饭和内部管理问题,次要关注的是香火钱的变化问题,但对如何提升自身修行和如何造福香客却关注的远远不够。由于思路不清,方向不明,主次不分,即便整天再忙的晕头转向,也只是事倍功半,甚至徒劳无功。

二、机构臃肿,效率低下,导致“规模不经济”现象。有人说过:花自己的钱给自己办事,自然是既要少花钱又要把事办好;花别人的钱给自己办事,事一定要办好,花多少钱倒是无所谓的;花别人的钱给别人办事,花多少钱无所谓,事办得好不好也无所谓。这段话说的其实是责权利三者间经常面临的矛盾,也是造成一些单位恶性膨胀、部门利益化、“规模不经济”的内在原因。故事中的这座寺庙就十分生动地揭示了“规模不经济”困境的形成过程。佛家本是讲究化繁为简、返朴归真的。但一个寺庙还搞的麻雀虽小、五脏俱全,内设机一个官员之死,读后感。

构和闲杂人员越来越多,大概就是因为养和尚的钱都是无亲无故的香客们供给的,而不是和尚们还在俗世的亲人提供的,更不是他们自己的劳动所得。(如果和尚们能自食其力,他们也不会渴死饿死了。)但无论什么单位和部门,闲人多了不光会造成人力成本上升,还会无事生非、形成内耗、影响效率,而且会由于利益驱动,编出各种理由去拓展权利范围,管了大量的本不该自己管、自己也管不好的事。由于管了太多本不该自己管,并且是管也管不好的事,就又需要更多的人,无法避免地形成了一个自我膨胀的恶性循环。这种恶性循环最终也必将使自己入不敷出,不堪重托,走向垮台。

三、引人用人和监督考核机制出了问题,影响了寺庙的核心竞争力。山不在高,有仙则名;庙也不在大,有高僧大德才能香火鼎盛。我们必须明白,真正影响寺庙声誉形象和生存发展的绝不是几个挑水的和尚,也不是只会念经的小和尚,寺庙的核心竞争力和感召力根源于佛法的传扬,取决于有没有真正能启迪人生、善指点迷津、会开光超度的大和尚、大法师。试想,如果这座寺庙里有净空、星云、济群、延参等任意一位法师,还愁没人来烧香,和尚们又怎么会死掉?这座寺庙虽然也引进了人才,搞了竞争上岗,但就像三个挑水的和尚醒悟后所讲的一样,这些人其实都是些习惯于把简单的问题复杂化,整天不干活却又人五人六的一大帮“脑残”、“屎盆子”而已。这些所谓人才出的好像很高深很科学的主意,最后证明也不过是华而不实、劳民伤财、欺师灭祖的馊主意而已。另外,从寺庙的监督考核来看,也存在着重大缺陷,主要表现在局限于内部监督,并且考核的标准不科学(要求三个挑水的和尚具备所谓的管理能力就很不合理),进而造成考核的结果有偏差,自然也将无法做到公正合理的任用奖惩(挑水的和尚还做不了挑水部门的负责人,外行领导内行)。结果是,整个庙始终吃的还是“大锅饭”,无法体现出干与不干不一样、干多干少不一样,更做不到能进能出、能上能下。可以说,这些问题都日益削弱了寺庙的核心竞争力。

四、反映基层意见的渠道和自我纠错的机制出了问题。几个挑水的和尚忍无可忍,费了老大的劲才把意见反映上去,结果仍然没被寺庙管理者认真听取,而只是打发了事,维持现状,山还是那座山,庙还是那座庙。等到这为数不多的干活和尚都灰了心,这座庙也就失去了能够勉强支撑下去的最后几根柱子,危在旦夕了。

那么,党和政府应从这则故事汲取哪些教训,怎样做才能赢得拥护,政通人和,长期执政?

一要坚守信仰,以人为本,关爱百姓。党和政府也要像寺庙一样,一定要有所敬仰和敬畏,保持神圣感和纯洁性,决不能拥有超越普通人之上的特权,更不能把自己神化,愚弄香客,吓唬百姓,让香客和百姓陷入迷信和蒙昧状态,维护自己不劳而获的香火利益。一定要像“人间佛教”所弘扬的那样,“用出世的思想做入世的事业”,真正做到以人为本,关注民生,开启民智,把民生问题摆在更重要的位置和日程上去考虑,努力让广大百姓乃至一切生灵都离苦得乐,最起码要求是老百姓都能吃的饱饭,上的起学,看的起病,买的起房,打的起官司。如果政府官员在民生问题上真把自己当成了不食人间烟火、只管不劳而获的出家和尚,甚至不惜做无法无天的花花和尚、奢靡贪婪的酒肉和尚、杀人越货的恶毒和尚,那不断了香火、垮了庙台才怪,自己别说被渴死饿死,被打入十八层地狱也不足为奇!

二要既不懈怠,更别折腾,矢志发展。对中国来讲,发展的确仍是第一要务,过去积累的种种问题,只能在发展过程中加以解决。谋求发展也是一个深化改革的艰苦过程,不容一丝懈怠,也不容以稳定为借口来阻挠发展变革。同时,“治大国若烹小鲜”,国家发展进步

的核心价值和考量标准其实并不复杂,所以决不要瞎折腾。瞎折腾比懈怠的危害还更大,过去祸国殃民的文革和大跃进都是瞎折腾的极端表现。不折腾关键是要真正确立科学发展观,制订科学合理的考核体系和奋斗目标,既讲稳中求进,更讲进中求稳。当前“以GDP论英雄”的发展模式也已经非常不合时宜,必须从上到下转变。要坚决克服片面追求规模和总量,更加注重结构优化和质量效益,切实避免因急功近利给党风政风民风以及社会经济发展造成的各种侵害和后遗症。

三要简政放权,控制成本,提高效率。说句心里话,政府部门的工作又不是送人上月球,尽管也面临不少挑战,但能有多复杂,哪用这么多公务员?政府公务员和故事里的和尚一样,80%多的岗位并不需要太高的学历,而只要有一定基础、一颗善心、一点脑子、一股干劲,就基本可以让人放心和满意了。这些年很多部门热衷引进高学历人才,很多体制内外的人士热衷在职混个文凭学历,除了说明学历的贬值,实际上也是GDP主义的变种,说明了各种学历圈的恶俗化和关系圈的泛滥化。很多政府部门之所以喊着复杂、辛苦和委屈,主要还是因为管了太多不该管、管不好的事,并且大多数的复杂、辛苦和委屈也都体现在形式主义、文山会海、争功诿过、争名夺利上。政府要解决自身的臃肿、内耗、低效、腐败问题,一个有力措施仍是要厘清与市场的边界,明晰责权利,让市场真正在资源配置中起决定性作用。为此,就要全面建立负面清单机制,减少审批,非禁即入。减少了行政审批,还权于市场和社会,不仅有利于充分调动民间资本,而且有利于压缩寻租空间、改进党风政风,有利于吸引优秀人才创新创业而不是千军万马考公务员,进而有利于从长远和根本上提高国家的核心竞争力。简政放权真正落实了,也就容易精简机构、精细管理、控制成本、提高效率了。

四要严明法纪,激浊扬清,重塑形象。既然选择了当和尚,就要清心寡欲,不能眼红和惦记外面的花花世界和温柔富贵。寺庙管理者也要严明清规戒律,如有违犯者,轻则面壁思过,重则杖责驱逐,甚至打入地牢、打下地狱。只有这样,才能减少无法无天的花花和尚、奢靡贪婪的酒肉和尚、杀人越货的恶毒和尚,还佛门清净之地。政府机关也要将权力关进笼子,并且要建立常效机制,将权力和笼子都置于阳光下,将笼子的锁匙交给外部监督者和广大老百姓。这样才能让为官不易成为常态,做到勤勉从政、干净干事,重塑良好形象。另一方面也要注意,既打老虎又打苍蝇当然是好的,但在这种风潮下也要努力做到情理法相统一,要使惩处符合“比例原则”.如果只是为了迎合民意,一旦一个人的小辫子被抓住,就要将他无情地打倒在地,而再也不区分九个指头和一个指头的关系,那也是不能让群众和广大公务员信服的。这种矫枉过正的做法,决不是长效机制,对巩固执政地位甚至可能是弊大于利。

五要尊重劳动,激励创造,才尽其用。要实现政治清明,就要让为官不易成为常态。为官不易指的是让贪腐不易、庸懒不易,而不是生活不易、养家不易。客观上讲,公务员的绝大多数也是普通家庭中的普通一员,既有平常人的喜怒哀乐,也有正常人的精神追求。并且必须承认,在一个有着长久“学而优则仕”传统的国家,这些人能挤进体制内,素质和道德其实并不比社会上的大多数人差。事实上在中央颁布八项规定后,绝大多数官员和公务员也是拍手称快的。但由于多种因素的影响,现在的社会舆论充满了对立和暴戾之气,除了农民长期被当成贬义词,教授全被骂成叫兽了,医生全被当成屠夫了,校长全被当成强奸犯了,几乎各行各业都不能幸免于被骂,行业之间、地域之间也是骂来骂去水火不容,公务员更是成了过街老鼠人人喊打。这种现象很可悲也很可怕,说明了公民信仰和人际信任的严重缺失,甚至还潜伏着否定一切打倒一切的文革幽灵,绝对不是好事。理性来讲,对公务员当然要建立起严格的约束和处罚机制,同时也必须建立起有效的保障和激励机制,要尊重和宣传好广大公务员的劳动和奉献,鼓励和激发他们的积极性和创造性。公务员队伍做到了保障有力、

人尽其才、干净干事,整个官场环境和社会环境才可能变得更好。如果从一个极端走向另一个极端,公务员们今后都成了一群只有压力、风险和骂名,而没有保障、自由和尊严的人,除非是这帮整体受教育程度还不低的人真是没了别的生路,否则谁还会干这种傻事!让那些整天只擅长诅咒一切、自以为无比正义的喷子们来打这份工,他们又真有能力、热情和道德干的更好吗?

篇四:《小职员之死读后感》

文/钟诗豪

这个假期我读了<契诃夫小说选>,其中一篇

多么可笑,一个人居然因为一个喷嚏而被吓死了,我看到一半也笑了起来,它同时也让我感受到了当时俄国森严的等级制度,以及人民的悲惨生活。

文中的小职员慑于权威,委曲求全,我同时也感受到:性格很重要,对于一切都要有乐观的心态,绝不能只因别人的一句话或一件小事就被吓死。

气度也是十分重要的,气度比较大的成了大将军,显得气度较小的就只能成为一句小职员,被自己吓死。

细节决定成败。为什么最后小职员被吓死了呢?因为将军让他滚,为什么让他滚?因为他不停地道歉,将军烦了,为什么道歉,因为他喷嚏打在将军头上了,为什么喷嚏打在别人头上?只因为他没捂嘴,一个如此小的细节却使他最终被吓死了,真是细节决定成败啊!我们在生活中不也是这样吗?物理描述的一字之差天差地别,数学运算一个符号导致一大题全错,语文一定之差意思千差万别??千里之堤,毁于蚁穴,生活中这样的例子数不胜数,所以我们要把握好细节。

从这个小说中我明白了许多道理,而我也要在生活中实践它,以免重蹈覆辙。

小职员之死读后感(二)

契诃夫的小说善于从日常生活中发现具有典型意义的人和事,通过幽默可笑的情节进行艺术概括,塑造出完整的典型形象,以此来反映当时的俄国社会。

<契诃夫短篇小说集>其实早在高中的时候就已经读过了,但是现在回想起来多数都不记得名字,也忘了每篇小说里具体讲的是什么,除了上课讲过的<变色龙>外,我唯一记得的一篇就是<一个小职员的死>。小职员之死读后感。题目是我百度上搜出来的,因为我只记得故事大概讲了一个人不小心朝自己上级打了一个喷嚏,然后怕得罪自己上级于是一直不停的道歉,弄的上级很生气。最后小职员自己不原谅自己,最终失去了自我,自己被自己吓死。

知道是这篇小说后,我又在网上看了一遍原文,感触很深,看出了一些原先所没有领悟出来的东西。文章很短,可是,契诃夫只用了短短几笔便对这个被黑暗社会吞噬了的小人物表达了深厚的同情,同时也激起人们对等级深严的俄国社会的憎恨。这篇文成功塑造了一个胆小怕事,生活没有安全感的小人物形象和因循守旧、畏首畏尾、害怕变革者的软弱的保守分子形象。同时批判了官本位意识,也批判了等级制度对人的异化。

其实这些等级制度在我们现在的社会上仍旧是存在着的,而且也将继续存在着。有些东西不是想改变就能改变的了的。就像文中的小公务员,慑于权威,委曲求全,在长官面前如临深渊,如履薄冰,战战兢兢,这不是一天两天造就的,而是长时间的在这种等级制度下生存时所造就的,根深蒂固。与其说他是自己被自己吓死的,还不如说他是被等级森严的官僚体制吓死了。

这个故事的结局是悲惨的,同时也是可笑的。刚看完第一遍的时候,有的只是轻轻一笑,等再仔细回味的时候,就觉得这些是不是太夸张了点?在将军看来,不就是一个喷嚏吗?在小职员第一次道歉的时候,将军就已经原谅他,不准备追究了。可是他却自己一味的把问题扩大化,严重化,自己在脑子中杞人忧天的幻想将军是不是生气了,从此心慌意乱,不断地去道歉,直到将军厌烦了,小职员的生命也就结束了。

当我们为文中这个吓死的小职员哈哈大笑时,却也发现这其实是一种很普遍的现象,难道是官就应该名正言顺的高高在山?难道小人物就一定要畏畏缩缩?既然不是,那我们也就不用为日常生活中的一些小事而心烦意乱了。其实生活中像这样的小事多了去了,如果随便一不小心就因为一件鸡毛蒜皮的事而去思前想后的,那,人活着,是不是,太累了点。至少,我不希望自己变的如此畏缩。

反过来想想,这位?可怜?的小职员究竟死于什么?是他的唾沫,是他的道歉,还是他的脆弱?在我看来,他死于当时环境下的一个小人物,他只是一个小小的职员,升职加薪,不得罪上司也许是他们的工作梦想。但是在当时的大环境,每一个人都攀附权势,时刻在社会的阴暗面,在政坛上衣冠楚楚,其实就是一个个衣冠禽兽。这篇文章在讽刺意味极强的结尾为人们提了这个问题。

总结一下,就是趋炎附势。当今社会,这已经是一个潜规则了。不管是不是官,大家都喜欢去和比自己官大的人套近乎,走后门。当然,与此同时,钱,物是他们沟通的良好桥梁。有钱有势,什么事情办不到?这时候,人的道德早已抛到海角天涯。极端一点,甚至可以说,追求名利就是追求生活。但我想说的是,在追求名利的时候,能不能想想自己作为一个人最基本的尊严。不要忘记作为一个人的根本。大家都是有尊严的,不能因为说人家的官比我大,尊严就比我大,比我多,我也不用因此而委曲求全。谁都不想和小职员一样杞人忧天,最后被自己的畏缩而毙命。

这篇小说对于一个人来讲,任何时候都不能缺少独立自由的人格,丧失了人格就等于丧失了生命的尊严,也丧失了生存的价值。可是人是体制化的,是不断被异化的,作者通过小公务员的死表达了他对人的生存状态的担忧。

这是可悲的,人的一生最起码要保证人最宝贵的尊严吧!尊严不能在落魄或者失落时忘却,那位小职员在自己一次次道歉后没了尊严,可以说这个?可怜?的小职员不值得可怜,使自己害死了自己,自己连起码做人的道理也不明白,当然便害死了自己!

小职员之死读后感(三)

今天我又读了一篇契诃夫的小说??<小职员之死>,文中的小职员真是庸人自扰!

<小职员之死>主要讲述一个小职员在听戏的时候不小心打了一个喷嚏,吐沫溅到了他前面一位官员的头上,小职员连忙道歉,没想到官员没有责怪他。()小职员回到家后心神不定,怕官员不原谅他,于是第二天又去和官员道歉,官员没有理他。小职员觉得事情变得越发不可收拾了,他又在官员有空的时候去道歉,没想到官员已经反感了,把小职员赶了出去,小职员觉得自己犯下了死罪,在忧郁中倒地身亡。

就一个小小的喷嚏,竟然让小职员倒地身亡,这都是官职、地位惹得祸。大家想想,如果小职员的吐沫溅到一个平民百姓身上,他道个谦也许就没事了,问题是吐沫溅到了一个官员身上,小职员本来就很难堪,再加上官员没有去追究这件事,所以小职员才感到不安。这篇有讽刺意味的小说充分揭露了当时社会的败坏,和人民在官权的压迫下的生活疾苦以及社会地位的重要。

篇五:《活着读后感400字》

当看完舍友对<活着>的评论后,就有一股想要看看这篇高尚作品的冲动,我不知道作者在写时是怀着一种什么样的心情,但我知道作为一个读者,在品味这篇叙说一代人历程时的深切感受!

我总认为人世间最伤心的事莫过于亲人对你的不理解,当看完<活着>你会知道,人世间最痛苦的事是看着身边一个个亲人慢慢的死去,直到只留下你孤单的一个人。当身边的人一个一个都离你而去的时候你才知道什么叫痛苦。

我不敢想象,如果主人翁换着是我,我会不会继续生存下去,但是他却依然友好地对待世界,这种对苦难的承受能力和对世界的乐观态度,我想不是一般人能想象得到的。刚开始我骂过福贵,因为他实在是太败家啦,不过看到后面我又开始敬佩他,当生活在80年代的我们还在为物质上的需求挑三捡四时,我们从来不知道上一代人为了生存而挣扎的情形;当我们还在抱怨命运的不公时,是不是也应该想想这世上更苦难的人,与他们相比,我们是不是更应该感到幸运呢!

人,活着到底是为了什么?

当这个贯穿全文的引子让我扪心自问时,我却无从答起。活着读后感400字。在我脑子里,我仍然清晰的记得前几天报道的那位为钱财而贪污受贿的官员,在法庭宣判前的那一番话:受贿巨款,只是为了下一代过得更好,再说,我所贡献的远比我所得到的多得多。这就是他活着理由吗?

当一次次邪恶的观念充斥着我们的大脑时,我们是不是应该冷静的思考一下人生的意义呢!

活着,就要善待身边的每一个人、第一件事,千万别为自己找什么借口,因为?人是为活着本身而活着的,而不是为活着之外的任何事物所活着。?

活着读后感400字(二)

如果我们有更多选择,就不会有这么多咄咄逼人的欲望。但是我们只能沿着这条狭窄的小道,麻木地走过去。不得不说,这也是一种可悲。

我也懂得做人应该积极乐观的处世至理,读余华的小说<活着>,我的人生观却没有特别大的改变。要说收获,则无非是在感叹之余,再一次被提醒:人应该知足。活着读后感400字。

我认为之所以有一部分人像我一样没事胡思乱想,无非是因为人的软弱,因为人的不懂得知足,总是想要得更多。

<圣经>中提到:天然人的生命是十分软弱的,人的体内人的成分使人易怒,冲动,不能自制。这一点我是相信的。人的软弱,使人面对困境时往往无力支撑自己走向新生,使自己陷于泥潭而不能自拔,使自己明知善恶却无胆反抗。人若敢地在黑暗的旷野独自唱着歌走路,在烈日炙烤的峭壁无声地攀爬,在无桥无船甚至无人的野渡泅过冰冷的河面,充分显示自己的勇气与智慧,那么在现实的世界里,人的日子会有更合理的安排。

但同时,人又不懂知足。追求太多总是难以得到满足的。未经沧桑的人总是容易在现实的捆绑中藉着心灵的不满足幻想着换个环境,一味认为物质的困境使自己忙于无意义的奔波,无暇顾及精神享受。于是,在不如意的现实边缘,痛苦地接受一袭又袭虚无的冲击。却不曾想到,若真有一天,你活在吃不饱、穿不暖的生活中,过着看人脸色甚至随时可能遭人毒打,随时可能朝不夕保的日子,你还会为曾经的生活尽不如意吗?或许那时,更多的便只剩下懊恼和追悔了吧。

生活从来都不容易。读了<活着>,我想,接受现实,努力成长,好好活着,活着,活着??

活着读后感400字(三)

有些人认为:人活着不为什么,只是为活着本身而活着,不是为了活着之外的任何事物所活着。这不无道理,一个人的生命是属于自己的,为了自己就得好好活下去。可很多时候,我们想的最多的不是自己,而是自己关心的人。他们甚至比自己更重要,如果从这方面来讲,人活着还仅仅是为了自己吗?还是为活着本身而活着吗?

我不敢想象,如果主人翁换成是我,我会不会继续生存下去,但是他却依然友好地对待世界,这种对苦难的承受能力和对世界的乐观态度,我想不是一般人能想象得到的。我很佩服福贵,我佩服他的坚忍,因为他还活着,他的一生是不幸的,活着就是一种苦难,人生大抵如此,快乐的时光总是短暂的,痛苦悲伤却是漫长的,很少有人因为一件开心的事快乐一个月,而很多人会因为一件事伤悲一年甚至一生。

人的一生不是很漫长,也许几十年,长一些的百十年,只要活着,就好好珍惜现在的一切,也许失去后,对许多人来说就等于失去了生命。但只要还活着,还没有失去,一切都有可能。不管发生什么,也不为什么,好好活着!

活着读后感400字(四)

余华称(活着)是?以笑的方式哭,在死亡的伴随下活着?。

这是一部充满血泪的小说。通过一位中国农民的苦难生活讲述了人如何去承受巨大的苦难;讲述了眼泪的丰富与宽广,讲述了绝望的不存在;讲述了人是为了活着本身而活着。

?(活着)讲述了一个人和他命运之间的友情,这是最为感人的友情,他们互相感激,同时也互相仇恨,他们谁也无法抛弃对方,同时谁也没有理由抱怨对方。?()这是余华对他这部书的评价。

的确,我这个12岁的少年也深有体会。尤其是有庆,凤霞,二喜和苦根接二连三的死,让我感到了命运对福贵的不公,然而,命运又让他从原来的阔少爷转变为一个本本分分的农民,没有成为地主,免遭文革时期的一死。也许活着就首先要为本身,在去考虑所谓的?身外之物?。

现在,我在想想那多少无知的青年,他们误入歧途也许是以为一个物质的享受,他们的人生没有历史,真是该好好读读这本书。生活会让你觉得离不开它,除非你真的从根儿上就不想好好活着。

朋友们,醒来吧!寻求你生活的灵魂的天空。

上一篇:俞敏洪读后感400字

下一篇:二十四孝读书笔记