【www.guakaob.com--读后感】

篇一:《鲁迅选集读书笔记》

《鲁迅选集》读书笔记 读《鲁迅选集》能追溯到很久以前,鲁迅先生给我的少年时代乃至整个人生的印象与影响无疑是很深刻的。鲁迅在短篇小说、散文、散文诗、历史小说、杂文各种类型的创作中,都有自己全新的创造。小时候学到鲁迅的作品《从百草园到三味书屋》时便对他印象颇深,到了高中时期,《鲁迅选集》里的文章早已熟读于心。虽然选集里鲁迅先生要表达的精髓我还不是很理解,可是,只要读了他的文章,我便能感受到作品中弥漫的思想味道。

《鲁迅选集》记录的是一段历史的辛酸,这里没有悬疑、没有惊秫、没有情色,甚至缺乏一些文学最擅长的凄美和最厚重的浩瀚。但就是这不可多得的小说和杂文开启了现代文学的新篇章,鞭笞了封建社会千年的丑恶,刺痛了反动势力最致命的软肋。

谈到鲁迅在中国文哲历史上的成就,便不可不提到鲁迅的杂文。当然,这里面就包括了《鲁迅选集》。

鲁迅以他独到的眼光看出杂文巨大的威力,不遗余力地将它发扬光大,先后写出《摩罗诗力说》、《中国人失掉自信心了吗》、《娜拉走后怎样》、《论雷峰塔的倒掉》等堪称经典的杂文,或许有人说《摩罗诗力说》的出现只不过是金钱利益的驱使,不错,鲁迅也亲口说过:报社让我写长一点,这样就可以得到更多的稿费。我觉得这只不过体现了他的率真、坦诚,要知当时的鲁迅才二十多岁,在事业上屡屡碰壁,他旁征博引,写出长达几千字的古体文,已非常人所能为,能得到更多的稿费,只是因他有过人的才情。《鲁迅选集》是二维的文字三维的鲁迅,人称鲁迅为圣人,在我看来他却是那么的平凡,成名前,家道中落了,父亲病了,他小小年纪就承担起家里的重任;成名后,他要去见萧伯纳,服务员不让他上电梯,他就无可奈何地走楼梯。平凡至极,仿佛身边长辈。然而毛主席又给了他至高无上的评价,或许只因这本《鲁迅选集》,这里包含了他最坚硬的骨头,最宝贵的性格,最正确的新文化方向,或许他没有胡适那么激进,没有林语堂那么闲适,但这本书体现了他对古今中外人类优秀文化和恶劣品性的深沉思考,深奥者如《文化偏执论》,平实者如《祝福》,这些或深或浅的影响着我们后人,让我们不至忘却千年愚昧的罪过。

毛泽东曾在《新民主主义论》中这么说过:鲁迅的一生是为中华民族的生存和发展挣扎奋斗的一生,他用自己的笔坚持社会正义,反抗强权,保护青年,培育新生力量。他热情支持青年学生的正义斗争,揭露段祺瑞执政府镇压学生运动、制造“三·一八”惨案的罪恶行径,写下了《记念刘和珍君》等一系列震撼人心的文章;他反对国民党政府对共产党人和进步青年的血腥镇压,参加了左翼作家联盟和中国民权保障同盟,写下了《为了忘却的记念》等一系列充满义勇正气的文章。

“鲁迅的骨头是最硬的,他没有丝毫的奴颜和媚骨,这是殖民地半殖民地人民最宝贵的性格。而毛泽东对鲁迅最高的评价是:“鲁迅是中国文化的主将,他不但是伟大的文学家,而且是伟大思想家和伟大的革命家。鲁迅的骨头是最硬的,他没有丝毫的奴颜和媚骨,这是殖民地半殖民地人民最可宝贵的性格。鲁迅是文化战线上代表全民族的大多数,向着敌人冲锋陷阵的最正确、最勇敢、最坚决、最忠实、最热忱的空前的民族英雄。鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”鲁迅的作品充实了世界文学的宝库,被译成多种文字,在许多国家都有广大的读者,是世界上最有成就的作家之一。“真的猛士敢于直面淋漓的鲜血,敢于正视惨淡的人生”,我认为鲁迅先生作品最具价值之处,就在于其改造“民族灵魂”和中国社会的思想。 读鲁迅的小说,开始你会感到阴冷。譬如祥林嫂,那么一个健康而勤快的农妇,怎么会在习俗的偏见与众人的冷酷之中沦为乞丐,最后死得不明不白。在《药》里,一个爱国志士为国牺牲的鲜血,却被患肺痨病的人蘸到馒头上拿来当秘方吃。一个农村无产者的阿Q,其实是很有劳动能力的,却在众人的藐视和自己的自欺之中莫名其妙的成为别人的替死鬼。看起来中国社会已完全缺乏人性,只会把活活的人变成僵尸,连一点“生”的气息都没有。鲁迅就像其他新文化运动的领导人一样,不惮以最犀利的笔触揭发中国文化的阴冷而缺乏人性的一面。但鲁迅却还是一个最炽热的爱国者,这看起来是相当矛盾的。《呐喊》、《彷徨》中的小说是鲁迅对现实社会人生的冷峻的刻画,意在警醒沉睡的国民,《朝花夕拾》中的散文则是鲁迅将内在的苦闷,化为了超世间的想象,使《野草》成了中国现代主义文学中的一朵奇葩。鲁迅曾对别人说:“我的哲学都在“野草”里。”鲁迅最内在的情绪体验和最玄妙的哲理性感悟,通过这种奇特的艺术手段传达出来。

蔡元培这样评价鲁迅的作品:鲁迅先生的创作,除《坟》、《呐喊》、《野草》数种外,均成于一九二五年至一九三六年中,其文除小说、书信一种外,均为杂文与短评,以十二年光阴成此许多作品,他的感想之丰富,观察之深刻,意境之隽永,字句之正确,他人所苦思力索而不易得当的,他就很自然的写出来,这是何等天才!何等学力!

鲁迅先生为现代文学刻划了一系列不朽的经典,他不但写出人物的“血肉来”,而且表现出人物“灵魂的深”。

在这其中,1918年在《新青年》杂志发表的《狂人日记》最让我感到震撼,这篇小说是中国现代白话小说的开山之作,影响深远,它是鲁迅先生《呐喊》中的一篇。在《狂人日记》中我们大多数人都可以很轻易地透过病例的假象,看到鲁迅以象征的形式对封建传统所进行的批判在这里。在作品中,也用狂人的自白清楚地昭示出来:凡事总须研究,才会明白。 然而鲁迅始终是一位直面现实的勇士,即使他内心中已经感到绝望却仍然站起来进行绝望中的反抗。而这种“知其

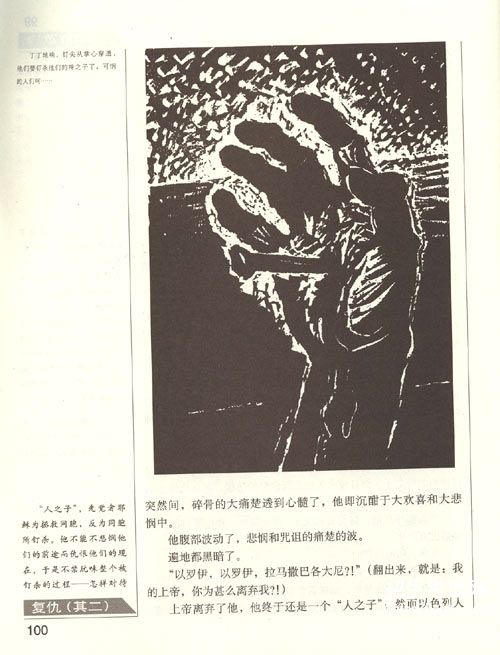

不可为而为之”的精神在今天也并非全部灭绝,因此我们可以看到已经有人在呼吁保护地球、建立绿色家园,有人在“以笔为旌”,寻找人类的终极价值„„虽然这呼声十分微弱,但却令人看到了人类世界的最后曙光。 像这样的文章还有许许多多,鲁迅先生写这些文章是为了让当时的中国人民看了以后,能够清醒过来。鲁迅先生用幽默而又带有讽刺意味的语言,愤怒而又带有鼓励的语气,激励着当时半梦半醒的中国人,用带有指责和批评的语言,说明当时社会的黑暗,表现了鲁迅先生急切的希望沉睡中的巨龙——中国,早日苏醒,重整我中华雄威!从五四起,鲁迅就开始用杂文的形式与反对新文化的各种不同的论调进行斗争。鲁迅说,杂文是“感应的神经”,它能够“对于有害的事物,立刻给以反响或抗争”,从而为新文化、新思想的发展在旧文化、旧思想的荆棘丛莽中开辟出一条蜿蜒曲折的道路。鲁迅的杂文为中国散文的发展开辟了一条更加宽广的道路。 《鲁迅选集》里的杂文在中国现代文学史上的地位是不容抹煞的。鲁迅提倡的新兴版画,又是当时中国左翼文艺运动的组成部分,和中国人民的革命事业有着不可分割的内在联系,从而形成了中国新兴版画运动的鲜明特色。鲁迅先生说他写作的目的,一是“为那些为中国的改革而“奔驰的猛士”,他们在寂寞中奋战,我有责任为他们呐喊,要给予他们哪怕是微弱的慰藉”。二是为那些“如我年轻时候似的正做着美梦的青年,正是因为他们,我„必须在作品中‟处处给予一种不退走,不悲观,不绝望的诱导,而对自己内心深处的悲凉感有所扼制(何况我对于悲凉感本身也是持有怀疑态度的)”。三是他的敌人,鲁迅说,“我的敌人活得太愉快了,我干嘛要让他们那么愉快呢?我要像一个黑色魔鬼那样,站在他们面前,使他们感到他们的不圆满” 。

叶圣陶先生也曾这样评价过:与其说鲁迅先生的精神不死,不如说鲁迅先生的精神正在发芽滋长,播散到大众的心里。而鲁迅的儿子周海婴也说:或许是由于政治需要,很长一段时间,鲁迅的形象都被塑造为“横眉冷对”,好像不横眉冷对就不是真正的鲁迅、社会需要的鲁迅。的确,鲁迅是爱憎分明的,但不等于说鲁迅没有普通人的情感,没有他温和、慈爱的那一面。

《鲁迅选集》带给我的思考不仅限于中国社会变革中的各种灾难与反思,也让我体会到了鲁迅对中国人的国民性、中国社会的弊端予以深刻的阐释和鲁迅的批判精神。散文诗集《野草》被认为是当时少有的展现出现代主义特质的作品;其杂文,由于特殊的发表环境,在嬉笑怒骂的文字背后蕴含着坚定的政治立场的。名垂千古,不知鲁迅可曾想过。但从书中我看到了他对生者的敬畏和死者的缅怀,他为他的时代倾注了一生的心血,仿佛只为唤醒沉睡的现实,“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血”愿这句简单却震撼的话激起每位生者大无畏的勇气。

经济思想史

书目阅读鲁迅选集读后感1000字。

班级:经济学122班 姓名:王兰杏

《鲁迅选集》读书笔记

学号:0123396

篇二:《鲁迅《狂人日记》读后感1000字作文》

鲁迅先生生活在中国那段水深火热的革命的灰色的年代,混沌的国人还没有完全觉醒,两千年来的封建思想仍在影响着人们生活的各个方面。只在暴力革命中取得胜利是不够的,国人的奴性思想是社会健康发展的桎梏:辛亥革命的硕果被军阀窃取,推翻清政府后又要建立另一种迫害压榨穷苦人民的帝国;抗日战争胜利的号角即将吹响时又爆发出国共彻底决裂的危机;国民党严酷的统治和持续四年之久的内战,是什么让即使取得胜利了的中国仍然动荡不安?如果改变不了人们根深蒂固的迂腐和懦弱,革命的意义永远无法实现,中国的和平时代永远不会到来。先生翘首以盼的是一个和平民主、平等自由、国人相亲相爱的和谐美好的社会,他用自己的纸笔和顽固保守势力斗争、和国人的愚钝斗争、和想要奴役国人思想蒙蔽国人意志的封建势力斗争,他想反映的是那个时代黑暗的社会和悲哀的现状,唤醒国人清除封建残余,跻身革命事业,对社会的不平等奋起反击是他倾其一生所希望能做到的事情,可是到了他生命的尽头,也未能看到在他的努力下,才能够到来的正义的新世界。

“今天晚上,很好的月光。我不见他,已是三十多年;今天见了,精神分外爽快。才知道以前的三十多年,全是发昏;然而须十分小心。不然,那赵家的狗,何以看我两眼呢?我怕得有理。”

这是小说的开篇,人物的意识首先登场了。为什么“今天”的月光格外好呢?为什么以前的三十多年见到的“全是发昏”的呢?“我”的精神因月光格外的爽快,可是“我”觉得还是要小心,因为“赵家的狗”不知为何,“今天”看了我两眼。其实主人公意识的登场,先生就预示着他的意识与常人的并不相同,否则“狂人”二字又从何而来呢?鲁迅选集读后感1000字。

这几天出行“我”总觉得村人的眼神和言谈举止有些许异样,便想起了其他村庄的人们将大恶人打死并把他的心肝挖出来吃的传闻,“我”终于明白其中缘由,其他村庄的人会吃人,缘何自己村庄的人就不会呢,既然可以吃别人,为什么不可以吃“我”呢?“我”猛然发觉,原来这是一个吃人的世界!本文的叙述者说,“狂人”是患了“迫害症”这类的癔症,因此称他为“狂人”。然而在我看来,这其实是一个生活在封建士大夫家族中在家族制度和礼教的弊害中猛然觉醒的知识分子。他的臆想并不是毫无理由,他以为他所生活的世界日益变成一个人吃人的世界,其实他看到的是人们独立的思想被日益吞噬,他看到的是在这个黑暗社会下人们的人格逐渐丧失。

“凡事总须研究,才会明白。古来时常吃人,我也还记得,可是不甚清楚。我翻开历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每叶上都写着‘仁义道德’几个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是‘吃人’!”

“狂人”所看到的“仁义道德”,是封建礼教下的道德,而他已经觉醒的民主意识让他看到这封建思想中极力提倡极力追捧与膜拜的道德,其实是活生生的“吃人”二字!在“狂人”臆想的世界里,他看到的是在封建礼教地束缚下,一个 人与人之间互相残害的,人吃人的可怖的世界,他认识到,原来几千年来的封建文化,教给人们的实质,其实就是“吃人”

二字。他感到亲情的缺失、人情的淡薄,他感到孤立于世间的艰险与悲戚,人吃人的残酷迫害正在趋近于他,其实是封建思想的魔爪正在伸向他。“狂人”病症只是把封建残余对人身心的侵害变得更加具体和生动了,然而却没有人能明白他的恐惧,没有人明白他的狂与不狂, 没有人能看到自己内心比“迫害症”更加可怕的病症。在这样的情况下,真正的“狂人”被看作普通人,而觉醒的人却被看作“狂人”形单影只地艰难而忐忑地在乱世中挣扎度日。 现在看来,“狂人”其实说的并不只是主人公本身,而是生活在那个黑暗的世界里,在封建思想的压迫下,人性逐渐泯灭的全体国民。

“救救孩子„„”

多么微弱,无奈,又悲壮的呐喊,救救孩子、救救下一代吧,被侵蚀的头脑、被腐化的思想,到你们就停止吧,让封建社会的假仁义假道德侵害到你们这一代就停止吧,别让下一代的孩子们还像你们一样,在这种可怕的、人情淡漠的年代里、在“吃人”与被吃中终其一生。

篇三:《鲁迅故乡读后感1000字》

鲁迅故乡读后感1000字

鲁迅《故乡》>读后感

闰土当之无愧是重点人物。20年的转变,使得他从一个勇敢机智、见多识广的小男孩成为一个庸俗、卑躬屈膝的下人。到底是什么使他的改变如此之大呢?是贫穷?还是„„这是我们所不能得知的。但是从鲁迅的小说中,我们可以知道,在鲁迅的心里,闰土一直是一个勇猛聪明活泼的人,要不然不会一提到闰土就会想起他在刺猹的场面。可是,当闰土与鲁迅说话的时候,第一个词竟然是“老爷”。我相信当时鲁迅的内心震动肯定是很大的,他也许料想过千百种交谈方式,但是肯定惟独没有料到这种。按照封建社会的标准来说,闰土是应该叫鲁迅老爷,但是,从20年前的迅哥儿到20年后的老爷,跨度是不是太大了一点?闰土的改变是显而易见的,岁月在他的脸上,手上,都留下了沧桑的痕迹。但是,容貌的改变并不是他最大的改变,他最大的改变就是心理上的改变。也许,他的心里还是把鲁迅当成迅哥儿的,但是当时的社会不允许;也许,他的心里还是想和鲁迅一起玩耍,但是他知道,他和鲁迅之间还有主仆关系。一声“老爷”又包含了闰土多少的感情?是懦弱?是卑怯?还是因为久久不见不熟识的陌生?这,也许只有闰土知道了。

另一个人物杨二嫂,不知看过《故乡》的朋友们注意过没有,虽然杨二嫂是一个配角,但是她也是其中一个改变很大的人物。20年前,她曾经有豆腐西施的美名,可是在20年后,她的样子简直让鲁迅认不出来了。对于她的样子,鲁迅只找到了一个形容词——“圆规”。如果单纯是外貌上的改变也就算了,杨二嫂成为现在这副“丑模样”也是因为她的内心在渐渐地改变。她去鲁迅家的时候,居然提出了要一些旧家具的要求,被他拒绝后大放厥词,说什么“越富越一毫不肯放松,一毫不肯放松便越有钱”。如此尖锐的语句,简直不像是一个“西施”所能说出的话,倒像是一个混着菜味和尖酸刻薄话的中年妇女。不仅如此,杨二嫂离开的时候,还拿了鲁迅母亲的一副手套。如此种种,此人的改变也是巨大的。鲁迅选集读后感1000字。鲁迅选集读后感1000字。

《故乡》中,鲁迅不仅点到了家乡的改变给人一种惆怅的感觉,更用闰土和杨二嫂这两个具有代表性的例子来证明一个词——改变。不论是家乡的改变还是人物的改变,鲁迅的文章总是给人一种微言大义的感觉,特别是最后一句:世上本是无路,人走的多了,就有了。

现实社会是无情的,人与人之间有太多的规矩、疑惑、胆怯,因为富与穷的不同。产生了太多的阻碍,太多的差距。太多的差距,让人拒之千里。人们说的懂事了,我觉得也只不过是人与人之间的距离越来越远了,因为他们的童心与无邪已被现实那昏黑、阴冷,无情一点一点的磨光了,在这个漫漫的岁月之中,在这个凄凉的社会之中>长大了。就比如说闰土在岁月沧桑里长大,他不但有身体上的改变,更多的是心中的无奈,他对鲁迅恭恭敬敬地叫:“老爷。”而先前那欢笑着叫鲁迅:“迅哥儿!”的那闰土早已经在社会的冷酷之中淡淡消亡了。让人费解。所以说以前的社会是吃人的。才让鲁迅要拿起笔去反击这个社会,为后人开出一条大道来,让后人走过这条道开出新的路来,其实地上本没有路,走的人多了就成了路。人们常常说要懂事,可这不一定,还不如天真无邪,欢声笑语要好的多。当看了故乡,我感到了一种凄然的感觉,自己不禁颤了一

下,难道友谊在时间的过滤之后会褪色,会暗淡吗?当鲁迅激动得叫了一声:“闰土哥!”而闰土默不吭声。之后,又喊了一声:“老爷!”我知道他俩的友谊不那么深,原来的大海已如一条溪水。我变得恐惧起来,我害怕现在的挚友会贬值,多年以后,也许只是记得有这么一个人。我不希望这样,就像鲁迅不希望水生和宏儿。走他们的路。哎,难道世界上没有永恒的友谊吗?世界上本没有路,走的人多了,便成了路。我早听过了这句话,但一直不明白这句话,读了之后,我懂了:就一条规律,本没有它而做的人多了,就成了一条规律。每件事情总有一个开端,当每个人都认同他时,便成了合理的事情了。我恍然大悟,哦,原来父母做的,那些在我们看来不合理的事情,都有他的意义存在啊。感情会褪色,会变质,而只有记忆不会变,多年以后,对他变感情不是你的错,而不认识他就是你的错。

篇四:《鲁迅选集读后感》

鲁迅先生,从小学的<从百草园到三味书屋>就已经进入了我的意识当中,曾经有一段时间还特别喜欢鲁迅先生写的文章,那个时候还试着背过几个小段,感觉挺有韵味的。

高中的时候,看过鲁迅先生的<祝福>,故事情节与人物性格给震撼到了,细微的描述与引人入胜的讽刺,让我们对那个时代有了情绪,我不愿相信旧时代的黑暗与欺压,可是在鲁迅先生的笔下,塑造的那一个个鲜明角色,让我不得不承认了现实,之后陆陆续续就开始更加关注他的作品了,鲁迅的选集故事很多,?真的猛士敢于直面淋漓的鲜血,敢于正视惨淡的人生?,我认为鲁迅先生作品最具价值之处,就在于其改造?民族灵魂?和中国社会的思想。鲁迅先生为现代文学刻划了一系列不朽的典型:既疯狂又格外清醒的?狂人?;作为国民弱点象征的?精神胜利法?的体现者阿q;带着滴血的灵魂走向地狱的祥林嫂;还有闰土、华老栓等等。他不但写出人物的?血肉来?,而且表现出人物?灵魂的深?。

在这其中,我最感到震撼的还有<狂人日记>,它是鲁迅先生<呐喊>中的一篇。<狂人日记>是中国现代文学史上第一篇真正的现代白话小说。鲁迅选集读后感。翻开<狂人日记>,首先进入读者视野的是?狂人臆想的世界?,在狂人的眼中看到的是他人对他的?迫害行为?,在<狂人日记>中我们大多数人都可以很轻易地透过病例的假象,看到鲁迅以象征的形式对封建传统所进行的批判在这里。在作品中,也用狂人的自白清楚地昭示出来:凡事总须研究,才会明白。古来时常吃人,我也还记得,可是不甚清楚。我翻开历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每叶上都写着?仁义道德?几个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是?吃人?!

狂人的思维和语言常常是离经叛道的,但他的观察和结论却是丰富和深刻的。作品虽然是一篇狂人的日记,却始终围绕着中国几千年历史中不断发生的吃人现象展开,其用意就是告诉大家,在写满?仁义道德?的历史中,其实满本都只写着两个字:?吃人?!这是鲁迅对封建道德下的定义,也是他多年来思考的结果。作品通过主人公狂人的眼睛,观察了他身边的人:?他们??也有给知县打过枷的,也有给绅士掌过嘴的,也有给衙役占了他妻子的,也有老子娘被债主逼死的?,然而,他们不但没有起来反抗吃人的人,反倒也要跟着吃人。狂人为此而困惑,作者为此而愤怒:?是历来如此惯了,不以为非呢?还是丧了良心,明知故犯呢??在狂人或作者看来,这些人如果不改,最后终会被吃掉的,而未来的希望只能寄托在那些?或者还有?的?没有吃过人的孩子?身上,因此,他发出了?救救孩子???的呼声。

然而鲁迅始终是一位直面现实的勇士,即使他内心中已经感到绝望却仍然站起来进行绝望中的反抗。而这种?知其不可为而为之?的精神在今天也并非全部灭绝,因此我们可以看到已经有人在呼吁保护地球、建立绿色家园,有人在?以笔为旌?,寻找人类的终极价值??虽然这呼声十分微弱,但却令人看到了人类世界的最后曙光。

鲁迅选集读后感(二)

最近,我捧着<鲁迅选集>如痴如醉地看着,从第一页到最后一页,我看得津津有味。

我对大文豪鲁迅先生的文学功夫佩服得五体投地,对他老人家的敬仰之情亦如长江之水滔滔不绝。我爱不释手地翻看着从第一篇<呐喊>到第二篇<彷徨>,清淡的墨香钻进我的鼻孔里极为舒服。我真想一口气把所有的知识全部吞下去。课余时间,我就掩上自己的房间美滋滋地阅读<鲁迅选集>。()一次次被鲁迅先生的睿智卓识深深折服。看着看着,一行醒目的文字映入我的眼帘:一个人在物质上固然没什么大不了,怕就怕精神上贫穷,我很开心,因为我做到了人生唯一的目标。鲁迅先生的文字遒劲潇洒,刚劲有力,我由衷敬佩。

书籍是炎夏的阴凉,是严冬的炭火,是治狂医骄的良药,是灵魂的伊甸园。

我从鲁迅先生的作品中,汲取了向上的力量,我要将这种力量化作一种学习的动力,为了祖国的富强,为了明天更加美好,我将更加努力,奋发图强。

但愿天下无尽书,化作生生世世伴。

篇五:《朝花夕拾读后感1000字》

回到家,从书架里拿出从未看过一眼的的<朝花夕拾>,对着那个书名发呆。这本书是鲁迅先生晚年的作品,而这部散文集中所写的,又全是先生幼年时期的事情。幼年的事情到了晚年再去回想,犹如清晨开放的鲜花到傍晚去摘取,虽然失去了盛开时的艳丽和芬芳,但夕阳的映照却使它平添了一种风韵,而那若有若无的清香则更令人浮想连翩、回味无穷。

<朝花夕拾>原本叫做“旧事重提”,收录了鲁迅先生记述他童年和青年生活片段的10篇文章。朝花夕拾读后感1000字。在<朝花夕拾>中,鲁迅大量使用了对比和讽刺的手法。如在<从百草园到三味书屋>中,鲁迅首先使用了许多鲜亮的文字记叙在百草园无忧无虑的生活,接着再写道“我”不得不告别百草园去三味书屋上学。前边写的百草园很好地反衬了后来在三味书屋读书的乏味生活,体现了鲁迅对旧社会私塾的不满。在<藤野先生>中,鲁迅日本的医学导师藤野先生是一位穿着不拘小节的人,虽然在鲁迅的童年中有一些不愉快的事情,但不时从字里行间中透露出来的那份天真灿漫的感情,让人眼前不由出现了一幅幅令人神往的自然画。

我读鲁迅先生这些对童年回忆的散文,正如读着发自迅先生心底的那份热爱自然,向往自由的童真童趣。我仿佛看到了幼年的鲁迅,趁大人不注意,钻进了百草园,他与昆虫为伴,有采摘野花野果。在三味书屋,虽然有寿先生的严厉教诲,却仍耐不过学生们心中的孩子气。

一切感受都是那么天真烂漫,令人回味,也学就引起了我心中的共鸣吧,因此我才会那样喜爱,尤其是作者以一个孩子的眼光看世界,读起来让人感到异常的亲切,充满激情。

小时侯,爷爷、奶奶、爸爸、妈妈和我住在一起,那时我时常和楼道里的一些小伙伴们一起玩耍,一起嬉戏,每次都玩的很开心,以至于每次都忘了时间的匆匆流去,每次都要大人在窗口大喊一声才会依依不舍的结束游戏回家。每逢佳节,吃完团圆饭,我们又会聚集在那一片属于我们自己的空地上,点燃我们早就准备好的小烟花,在火光中,尽情的奔跑着,欢笑着,舞蹈着,体验着前所未有的快乐。如今,我搬了新家,不在出门和其他伙伴们嬉戏了,而是不停的为学业操劳。每封佳节,也不在出去和伙伴们一起放烟花了,而是站在窗口凝视着那些在漆黑的天空中绽放的五彩缤纷的“鲜花”,独自享受着……

童年已渐渐遥远,留下的只是些散琐的记忆,倒不如细读一下<朝花夕拾>,体会一下那个不同年代的童年之梦,和鲁迅一起热爱自然,向往自由。

朝花夕拾读后感1000字(二)

<朝花夕拾>这本书,早已是如雷贯耳,只是百闻而不得一见罢了。

其实我是很喜欢读鲁迅先生的书的。因为他的书中蕴含着许多我们无法在现代所能够寻觅的到的民族精神,革命精神,还有那令现代人所向往的童年生活。

而<朝花夕拾>却正好包容了先生所有的写作特点。

美好,天真,稚嫩,对爱的领悟,对现实的安慰凝结成了这一代著作。其中,也让我们领悟到了不少文字以外的东西。

碧绿的菜畦,轻捷的叫天子,让我们感受到了先生童年的美好;

相信传说,相信“怪哉”虫的存在,让我们理解了孩儿的天真;()长妈妈把心爱的小隐鼠踩死,小鲁迅对长妈妈的不满,也都使我们沉寂在儿童的童言无忌,两小无猜的幸福当中。

而我们民族的巨人,对于爱,对于现实却又有另一番独特的看法。

爱,无非就是对朋友的爱,对亲人的爱。朋友,这本书里我是没看到几个先生很好的朋友,只是在日本留学时作为先生老师的藤野先生和被先生“讨厌”的范爱农罢了。但是作为先生的老师和同伴,先生对于他的老师倒是相当的尊重的。因为他们都是与先生奋斗在同一战线的伙伴,战友,都为中国的光复而努力着。

藤野先生,作为一名日本人,相信了一位来自中国的留学生,并对先生特加关照,着表示着他相信和信任的不仅仅是一个中国人,而是相信和信任整个中国,整个中华民族。所以先生对他侍奉有加。

范爱农同志,作为先生的同志,也应该算是一位爱国人士,为了一名中国人的尊严而死,先生也对其十分的想念与尊重。

而对于家人,鲁迅先生又是极其的伤感的。

伴随他一起长大的长妈妈,给他讲了许多许多的故事,又为了先生的成长买了一本连自己也不知名字的书,时时刻刻都在关心着先生,爱护着先生。虽说有时被先生所厌恶,但终究还是有感情的。

先生以炽热深沉的情感,表达了自己对往事的追忆,对已故亲友的真诚的怀念。

但“我们的青春年华在我们的面前,而不是在过去”,先生擦干了泪水,为他的青春年华,为中国的未来而惜别过去。

先生在日本留学中看电影所受到的启发,是无法衡量的。在长妈妈的“教导”下,先生也受益匪浅。

本书在任何篇章都在抨击着当时社会的黑暗。鲁迅先生的仇猫,对“名教授”,“名人”的抨击也不见少处。

<朝花夕拾>,饱含对过去的惜别与对未来的奋斗!描画卖掉了,可先生的斗志没有卖掉;长妈妈过世了,可先生的希望没有消失;老朋友死了,可先生没有颓废!仍然为未来而奋斗着!

上一篇:西游记前20回读后感200字

下一篇:草房子读后惑结尾