【www.guakaob.com--高中作文】

篇一:《描写关羽的诗句》

描写关羽的诗句

将军秉天姿,义勇冠今昔。走马百战场,一剑万人敌。——唐人郎君胄《壮缪侯庙别友人》

剑气凌云,实曰虎臣。勇加一国,敌号万人。——宋无名氏《武成王庙从祀赞》

挂印封金辞汉相,寻兄遥望远途还。马骑赤兔行千里,刀偃青龙出五关。忠义慨然冲宇宙,英雄从此震江山。独行斩将应无敌,今古留题翰墨间。——罗贯中赞关羽诗句

功成自合归玄德,解印封金离许都。不羡金银光照室,惟思恩义走长途。人言俊杰千年少,我道将军万古无。不是追兵无铁骑,曹公尤重去时书。——罗贯中赞关羽诗句

东吴赴会,单刀往还。足摇地轴,手撼天关。鸿门小可,渑池等闲。关公之名,威震江山!——罗贯中赞关羽诗句

粗豪车胄运机筹,要害仁慈刘豫州。赖得云长施义勇,青龙刀劈乱臣头。——罗贯中赞关羽诗句

彻胆长存义,终身思报恩。威风齐日月,名誉振乾坤。忠勇高三国,神谋陷七屯。至今千古下,军旅拜英魂。——罗贯中赞关羽诗句

北人更欲生关羽,犹倚糜芳信士仁。曹操雄心怀白马,董昭空自弄精神。——宋·陈普《咏史下·关羽四首》其三

白马当年事困危,将军立效干功时。斩头出阵来无阻,策马提刀去莫追。壮志威风千古在,英雄气概万夫奇。堂堂庙貌人赡仰,忠勇惟君更有谁?——罗贯中赞关羽诗句

巴山汉水本兴刘,诸葛才华备赞留。但得关髯师广武,北州韩信在南州。——宋·陈普《咏史下·关羽四首》其一

千万雄兵莫敢当,单刀匹马斩颜良。只因云长武艺强,致使猛将束手亡。——罗贯中赞关羽诗句

气盖世,勇而强。万众中,刺颜良。——宋人黄茂才《武安王赞》

藐视吴臣若小儿,单刀赴会敢平欺,当年一鼓英雄气,尤胜相如在渑池。——罗贯中赞关羽诗句

来往军中胆气高,平欺许褚胜张辽。又夸益德真勇猛,致使当阳喝断桥。——罗贯中赞关羽诗句

开疆施妙略,决水运良谋。功盖三分国,英雄敌万夫。孙权应丧胆,曹操欲迁都。华夏威风震,声名绝代无。——罗贯中赞关羽诗句

将军气概与天平,匹马单刀独自行。干里寻兄恩义重,五关斩将鬼神惊。鼓声响处人头落,旗影开时血刃红。堪笑蔡阳无计算,山鸡要与凤凰争!——罗贯中赞关羽诗句

将军降汉不降曹,千里寻兄岂惮劳。送别许都关外路,刀尖曾挑锦征袍。——罗贯中赞关羽诗句

将军禀天姿,义勇冠今昔。走马百战场,一剑万人敌。虽为感恩者,竟是思归客。流落荆巫间,裴回故乡隔。离筵对祠宇,洒酒暮天碧。去去勿复言,衔悲向陈迹。——《关羽祠送高员外还荆州》唐郎士元

治病然分内外科,世间妙艺苦无多。神威罕及惟关将,圣手能医说华陀。骨上肉开应刮毒,盆中血满若流波。樽前对答犹谈笑,青史英名永不磨。——罗贯中赞关羽诗句

跃马斩将万众中,侯印赐金还自封。横刀拜书去曹公,千古凛凛国士风。——元人郝经《重建庙记》

月缺不改光,剑折不改钢。月缺魄易满,剑折复铸良。势利压山岳,难屈志士肠。男儿有死节,可杀不可量!——罗贯中赞关羽诗句

羽血未乾蒙陨命,蒙妻正哭妾分香。天地有心诛汉贼,但迟数月取襄阳。——宋·陈普《咏史下·关羽四首》其四

夜半征鼙响震天,襄樊平地做深渊。怪风怒拨汉江水,巨浪齐吞罾口川。八月霖霪飞黑雨,七军偃仰丧黄泉。关公神策谁能及?华夏威名万古传。——罗贯中赞关羽诗句

惟凭立国安邦手,先试青龙偃月刀。——罗贯中赞关羽诗句

威镇乾坤第一功,辕门画鼓响鼕鼕。云长停盏施英勇,酒尚温时斩华雄。——罗贯中赞关羽诗句

望盖挥鞭骑若风,将军飞入万军中。马奔赤兔翻红雾,刀偃青龙起白云。虎豹堕牙山鸟静,凤凰坠羽树林空。历观史记英雄将,谁似云长白马功?——罗贯中赞关羽诗句

誓把功勋建,须将恩义酬。奋身诛虎豹,用命统貔貅。白马颜良死,延津文丑休。英雄谁可似?不负寿亭侯。——罗贯中赞关羽诗句

神威能奋武,儒雅更知文。——《三国演义》诗一(颂关羽)

寝席羹杯几载同,不知玄德访隆中。吕蒙陆逊诚奸贼,消为孙登作妇翁。——宋·陈普《咏史下·关羽四首》其二

描写关羽的诗句

篇二:《三国演义21-30》

《三国演义》

第21—30回练习

一、 选择题

1.下列各项中,对作品故事情节的叙述有误的两项是 ( )

A、 刘备担心久在曹操身边生变,便借口截击袁术领兵离开了许都。刘备刚走,曹操意识到自己放虎归山了,急忙派人去迫。刘备摆阵迎接说:“将在外,君命有所不受。”坚决不肯回去,此后袁术兵败身死,刘备于是乘机占领了徐州。(二十一回)

B、曹操大兵压境,刘备迎敌但势单力孤,最终全面溃败,兄弟妻小失散,只身突围,投奔青州城。青州刺史是袁绍的儿子袁谭。袁谭一向敬重刘备,开门相迎,并将刘备护送至父亲袁绍处,袁绍大喜,厚待刘备。(二十四回)

C、关羽一行经过卧牛山时,遇到周仓。周仓早就景仰关公,如今见面,一定要生死相随。关公感其真诚,就打算不再征求两位嫂子的意思了。但糜夫人还是以人多相随不妥为由拒绝。周仓提出只身步行,跟随关公。甘夫人说:“一二人相从,无妨于事。”于是,关公便收下周仓。(二十八回)

D、曹操得知关羽冬月多以皂纱囊裹髯来保护,便以纱锦作囊,赠与关公护髯。次日,早朝见献帝。献帝见关公一纱锦囊垂于胸前,献帝好奇询问关羽。关公奏曰:“臣髯颇长,丞相赐囊贮之。”帝令当殿披拂,过于其腹。帝曰:“真美髯公也!”因此人皆呼为“美髯公”。 此处是关羽别称“美髯公”的由来!(二十五回)

E、关羽投降后,曹操厚待关羽,送美女,赐金银,三日一小宴,五日一大宴。后来,袁绍进攻白马,关羽当场斩杀袁绍手下两名大将颜良、文丑来报答曹操的知遇之恩。(二十五回)

2.下列各项中,对作品故事情节的叙述有误的两项是 ( )

A、曹操得知关羽离去,就索性送个人情给他,派张辽为他送行,赠金赐袍。因为没有曹操的关文,各关守将均不敢放行,于是,关羽就保护着刘备的两位夫人千里走单骑,勇闯东岭、洛阳等五座关口,斩了六员守将,夺下渡船,过了黄河。(二十七回)

B、曹操一面领兵杀刘备,一面领兵拒袁绍。曹操派刘岱、王忠前往攻徐州。两军交战,期间关公生擒王忠,张飞诈醉智擒刘岱,刘备放刘,王二人使其回报曹操说刘备不会反叛。同时刘备又令关羽守下邳,自己和张飞驻守小沛和曹军形成掎角之势。(二十二回)

C、关羽前往古城会见张飞,张飞以为关羽负义投降了曹操,一见面就要决一死战,关羽斩了蔡阳,兄弟俩才消除了误会。兄弟二人一同前往袁绍军中与刘备会面,途中正好先遇见了赵云,告知刘备也已从袁绍军中脱身。于是,兄弟俩回到古城与刘备回合,三人终于得以重逢。(二十八回)

D、刘备回到古城,兄弟三人才得以重逢。玄德见兄弟重聚,将佐无缺,又新得了赵云,关公又得了关平、周仓二人,欢喜无限,连饮数日。刘备等人重新招兵买马,养精蓄锐。(二十九回)

E.袁绍见刘备驻扎汝南不回,大怒,想派兵讨伐。谋士郭图劝他,刘备还不足为患,曹操才是劲敌,不可不除,劝他与江东孙策合力,攻打曹操。(二十八回)

3.下列各项中,对故事情节叙述有误的两项是: ( )

A、转过土坡,忽见荆棘中赶出一只大鹿。帝连射三箭不中,顾谓操曰:卿射之。操就讨天子宝雕弓,金篦箭,扣满一射,正中鹿背,倒于草中。群臣将校只道天子射中,都踊跃呼“万岁”。曹操纵马直出,遮于天子之前以迎受之。曹操在许田打围时故意对汉献帝有怠慢的举止,其目的是试探众人的心。(二十回)

B、《三国演义》刘备依附曹操,韬光养晦,于后园种菜。曹操清楚刘备将来会成为他的对手,于是“煮酒论英雄”试探刘备,问刘备天下英雄。刘备列举董卓、吕布、袁术、袁绍、

刘表、孙策、刘璋等人,皆被曹操否定,并说,天下英雄唯使君与操耳就他们两人,刘备吓掉筷子,后借雷声装傻掩饰过去。(第二十一回)

C、袁绍出兵助刘备伐曹时,令书记陈琳起草檄文,陈琳援笔立就。檄文历数曹家几代人的罪名,痛快淋漓。檄文传至许都,曹操正患头风卧床,看了檄文毛骨悚然,出了冷汗,不觉头风顿愈。(二十二回)

D、董承做梦遭遇曹操,口中大骂“曹贼休走”不料被身边的太医吉平得知,便将实情告诉吉平。吉平发誓效命汉献帝,不料被家奴告发,消息走漏,于是,曹操诈患头风,令吉平为之用药。吉平下毒害曹操未成,反被毒打。(二十三回)

E、关公被围困土山,和前来劝降的张辽约定三事:一为只降汉帝,不降曹操;二为二嫂处请给皇叔俸禄赡养,上下人等皆不许到门;三为但知刘皇叔去向,不管千里万里便当辞去。曹操听后毫不犹豫地答应了。(二十五回)

4.下列各项中叙述有误的两项是 ( )

A、关羽归附曹操后,曹操曾让他同甘糜二夫人同住一处,但关羽却秉烛于门外,对待二位夫人很恭敬。后来曹操又以厚礼重金宝马相赠,但关羽拒收一切东西。(二十三回)

B、《三国演义》写人善用衬托之法。第25回中为写关公之勇,先写颜良之勇。先写颜良斩宋宪,劈魏续,败徐晃;再写关公于万军之中手起一刀刺颜良于马下,割其首级,栓于马项之下,飞身上马,提刀出阵,如入无人之境,河北兵将大惊,不战自乱。这样层层衬托,写出关公神勇。

C、关羽得知刘备在袁绍处,到相府辞别曹操,曹操挂避客牌,张辽也托病不出,关羽无奈,只得留下书信,并将曹操所赠金银封在库中,分毫未动,又把汉寿亭侯之印挂在堂上,关羽喝退门吏,带上嫂嫂去寻刘备。(二十六回)

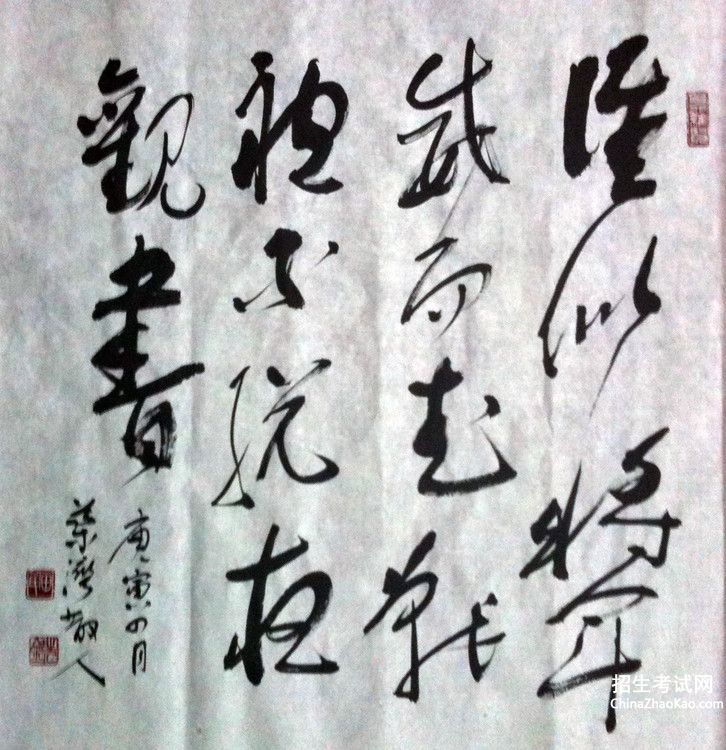

D、关羽护送嫂嫂过五关斩六将。关羽先过滑州界杀了黄河渡口守将秦琪,之后过东岭斩杀了孔秀,过洛阳斩杀了韩福、孟坦,过汜水斩杀了卞喜,最终在过荥阳时斩杀了王植,充分展示关羽作为一员虎将的英姿。(二十七回)写关公的诗。

E、袁绍得知曹操封孙权为将军,结为外应,怒而起兵,对峙官渡,曹操兵弱粮少,一度欲回许昌,谋士荀彧劝曹操与袁绍相持,使袁军轻敌,内部不和,再出奇制胜,其后曹操又纳荀攸之言,并依计烧了袁军的粮车。(三十回)

5. 下列有关《三国演义》的说明,不正确的两项是 ( )

A.“勉从虎穴暂栖身,说破英雄惊煞人。巧将闻雷来掩饰,随机应变信如神。”这首诗说的是《三国演义》中刘备和曹操煮酒论英雄的一段故事。曹操要刘备言当世英雄,因为袁术称帝,刘备第一个列举袁术,然后再列举袁绍、刘表、孙策、刘璋等。曹操认为天下英雄惟刘备和自己。

B.袁术、袁绍兄弟两人出身名门,四世三公,曹操认为袁术如冢中枯骨,袁绍好谋无断,皆非英雄。后两人皆兵败吐血而亡,为刘备、曹操所灭。

C.刘备担心久在曹操身边生变,便借口截击袁术领兵离开了许都。刘备刚走,曹操马上意识到自己放虎归山了,急忙派许褚去追。刘备摆阵迎接说:“将在外,君命有所不受。”坚决不肯回去。袁术兵败身死,关公赚城斩车胄。

D.刘备惧怕曹操势重,便向袁绍求救。袁绍出兵时,先令书记陈琳起草了一篇檄文。陈琳的檄文历数曹家几代人的罪名,痛快淋漓,把曹操都惊出了一身冷汗。后来曹操打败袁绍,便把陈琳杀了。

E.曹操派孔融去招降刘表,孔融向曹操推荐祢衡。祢衡为人狂傲,认为“荀彧可使吊丧问疾,郭嘉可使白词念赋,张辽可使击鼓鸣金,许褚可使牧牛放马”。曹操为侮辱他就给了他

一个击鼓的差使,祢衡借机击鼓骂曹。曹操大怒,怀恨在心,遣祢衡前去劝降刘表,借刘表之手杀掉祢衡。

6. 下列有关《三国演义》的说明,不正确的两项是 ( )

A.董承谋划利用曹操患偏头痛的机会,与太医吉平商议用毒药毒死曹操,不料被家奴告发,曹操大怒,将董承等人杀了。曹操杀了董承等人犹不解恨,想废帝另立新君,被手下谋士劝止。曹操又下令勒死了董承的妹妹、已有五个月身孕的董妃,并派三千心腹充当御林军。

B.关羽兵败后被围在一座土山上。张辽前去劝降,说了拼死有“三罪”,投降有“三利”。关羽也提出三个条件:一,只降汉帝,不降曹操;二,必须供奉刘备的两位夫人;三,一旦有了刘备的消息,不管千里万里,马上辞去。曹操应允了。

C.关羽投降后,曹操厚待关羽,送美女,赐金银,三日一小宴,五日一大宴。但关羽拒绝了美女和金银,只接受赤兔马。因为此马日行千里,待有了刘备下落,可以骑它迅速地去见刘备。后来,关羽在一场战役中先后斩杀袁绍手下两名大将颜良、文丑来报答曹操的知遇之恩。

D.曹操得知关羽离去,就索性送个人情给他,亲自为他送行,赠金赐袍。因为没有曹操的关文,各关守将均不敢放行,于是,关羽就保护着刘备的两位夫人千里走单骑,勇闯东岭、洛阳等五座关口,斩了孔秀、韩福等六员守将,夺下渡船,过了黄河。曹操非但没有责怪,反而几番差人拿着公文告谕放行。

E.关羽前往古城会见张飞,张飞以为关羽负义投降了曹操,一见面就要决一死战,关羽斩了蔡阳,兄弟俩才消除了误会。兄弟二人一同前往袁绍军中与刘备会面,途中正好遇见了赵云,告知刘备也已从袁绍军中脱身。于是,兄弟俩回到古城与刘备回合,三人终于得以重逢。

(二)简述题

1.后人有诗曰:“勉从虎穴暂趋身,说破英雄惊杀人。巧借闻雷来掩饰,随机应变信如神。”此处说的是第二十一回“曹操煮酒论英雄”的事,请简述该故事。

2.请简述《三国演义》第二十六回关羽“挂印封金”的故事。写关公的诗。写关公的诗。

3.请简述关羽“千里走单骑”的故事。(第二十七回)

4.请简述第二十九回孙策之死的原因及经过。

5.请简述第三十回“官渡之战”的故事。

一、 选择题

1.C E (C事先有征求,糜夫人改为甘夫人E.关羽先在白马战役中杀了颜良,后在延津战役中杀了文丑。)

2.AC (A、曹操亲自追上。C、张飞、关羽先遇上从袁绍军中脱身的刘备,取道卧牛山回古城途中才遇见赵云。)

3.B E (B错误 刘备并未列举董卓、吕布。E错误 曹操爽快答应前两个条件,第三个却觉难从,后经张辽劝说才同意。)

4.A D(A关羽收了赤兔马。D.滑州界杀了黄河渡口守将秦琪是最后一关)

5. DE 6. C E 7. B D

(二)简述题

1.刘备归附曹操,担心被害,每日于后园种菜,韬光养晦。一日,曹操青梅煮酒试探刘备,在小亭对饮论天下英雄,刘备列举数人,都被否定,当曹操说“天下英雄,唯使君与操耳”时,刘备大惊,筷子掉落在地。时雷雨大作,刘备以胆小怕雷掩饰,曹操于是不再怀疑。

2.刘备得知关羽在曹营,便给他写了一封密信。关羽得知刘备下落,到相府辞别。曹操、张辽托病避而不见。关羽无奈,只得留下书信,并将曹操所赠金银封在库中,分毫未动,又把汉寿亭侯之印挂在堂上后喝退门吏,带上嫂嫂和旧部将去寻刘备。

3.关羽兵败归降曹操,面对曹操的苦心,寻刘之心不减。当他得知刘备的下落后,决然挂印封金离去。因为没有曹操的关文,各守将均不放行。于是,关羽保护着刘备的两位夫人,勇闯东岭、洛阳等五个关口,斩了孔秀等六员守将,夺下渡船,过了黄河。

4.孙策想当大司马,曹操不许,孙策怀恨想袭击京城。吴郡太守许贡暗中派人给曹操送信,信使被抓,孙策杀了许贡。许贡家客三人为报仇,趁孙策狩猎,用毒箭射中孙策。孙策受伤后,未寻到神医华佗医治,加上性急暴躁,怒斩于吉道人,以致病情日重,毒发身亡。

5.袁曹两军对垒于官渡,相持数月。曹操采纳荀攸之言,袭烧袁军粮车。袁绍不听许攸分兵袭击许都之计,许攸转而投靠曹操,曹操用其计策,亲率精锐奔袭袁军乌巢粮屯,烧毁袁军粮草。袁军军心溃散,曹操乘势出击,最终袁绍溃败,只带着八百单骑,逃到冀州。

篇三:《关公为什么不顾一切放走曹操?》写关公的诗。

关公为什么不顾一切放走曹操?

-----谈情感逻辑的“还原”

艺术家在艺术形象中表现出来的感觉不同于科学家的感觉。科学家的感觉是冷静的、客观的,追求的是普遍的共同性,而排斥的是个人的感情,甚至智性导向;一旦有了个人情感色彩、主观智性的导向,就不科学了,没有意义了。可是在艺术家,则恰恰相反,艺术感觉(或心理学上的知觉)之所以艺术,就是因为它是经过个人主观情感或智性“歪曲”的。正是因为“歪曲”了,或者用我的术语来说“变异”了,这种表面上看来是表层的感觉才成为深层情感乃至情结的一种可靠索引。

要进行深刻的分析,不能离开还原的方法,因为方法比之经验更全面、更深刻。光凭经验也许能还原比较单纯的形象,但却不能还原比较复杂的形象。有些作品,往往并不直接诉诸感觉,尤其是一些直接抒情的作品,光用感觉还原就不够了。例如“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝,天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期”,好在什么地方?它并没有明确的感知变异,它的变异在它的情感逻辑之中。

这时用感觉的还原就文不对题了,应该使用的是逻辑的还原。白居易的这几句著名的诗句说的是李隆基和杨玉环的爱情是绝对的,不论在任何空间、时间,在任何生存状态,爱情都是不变的,都是永恒的。在诗的浪漫逻辑中,爱情是无条件的,甚至是超越主体的生死界限的。这种逻辑的特点是绝对化的,是一种情感逻辑。而通过还原,我们得知,理性逻辑是客观的、冷静的,是排斥感情色彩的,对任何事物都取分析的态度。按理性的逻辑的高级形态,亦即辩证逻辑,任何事物都不可能是不变的。在辩证法看来,世界上没有永恒的东西,一切都随时间(历史)、地点(地域)、条件而变化。把恋爱者的情感看成超越时间、空间、条件是不合理性的,但是不合客观的理性是无理的,可恰恰又是充分符合人的情感激动的特点。清代诗话家吴乔把这叫做“无理而妙”。为什么妙?因为无理而有情。无理对于科学来说是糟糕的,是不妙的,可对艺术、审美情感来说则是妙极了。因为无理了,超越了理性了,情感才能得到充分的自由。理性的一个特点是分析,全面性,不能片面、绝对化,而情感的一个特点恰恰是绝对化,不绝对化不过瘾。所以宋朝诗评家严羽才说:“诗有别才,非关理也。”

当然,情感并非完全没有逻辑,只是与理性的逻辑不相同罢了,绝对化就是情感逻辑特点之一,不经过逻辑还原,是不能揭示情感逻辑与理性逻辑的矛盾的。

自然,情感逻辑的特点不仅是这一点,至少还有一点,那就是它不像理性逻辑那样统一,它可以自相矛盾。人真动了感情就常常不知是爱还是恨了,明明相爱的人偏偏叫冤家,明明爱得不要命,可见了面又像贾宝玉和林黛玉那样互相折磨。臧克家纪念鲁迅的诗说:“有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着。”这按通常的逻辑来说是绝对不通的。可要避免这样的自相矛盾,就要把他省略了的部分补充出来:“有的人死了,因为他为人民的幸福而献身,因而他永远活在人民心中。”这很符合理性逻辑了,但却不是诗了。这种情况,越是到当代文学中越明显,成为一大特点。在小说中,情节是一种因果,一个情原因导致层层放大的结果,按理性逻辑来说理由必须充分,这叫充足理由律。可是在情感方面是充足了,在理性方面则不可能充足。说贾宝玉因为林黛玉反抗封建秩序,思想一致才爱她,理由这么清楚,就一点感情也没有了。尤其是现代派色彩很浓的小说,这种逻辑扭曲的现象特别明显。叶兆言的小说《蜜月阴影》写一个新娘和丈夫蜜月旅行,住到丈夫的前情人家中,莫名其妙地尿床导致了许多变故,后来经过丈夫多方探询,双方吵了一架,又不尿床了,理由是谁也说不清的,这才有神秘感。至于在诗歌中,就更明显,现代派诗歌曾经提出过一条著名的原理,叫做“扭断逻辑的脖子”。不懂得这一点,就不可能读懂现代诗歌。

个案分析:关公为什么不顾一切放走曹操?

许多作家都在刻意追求人物性格的塑造,而成功者往往是少数。一般的写作书上说,这是因

为作家没有抓住人物的个性,过多地把注意力放在共性上,这个说法是正确的。但是,如何才能抓住个性呢?这是要进一步追究的问题。其实个性是一个有广泛概括性的概念,可以有思想的个性,也可以有民族的个性,但这不是人物个性的焦点,人物个性的焦点是情感的个性,亦即情感的独特的逻辑性。

作家要服从人物,主要是服从人物的独特情感。

这种情感有他独的逻辑性,不但是作家不能任意左右它,就是人物自己的意志和理性也不能随便改变它。

鲁迅认为《三国演义》写得最精彩的并不是诸葛亮,因为在鲁迅看来,诸葛亮身上的理性和智慧,是不现实的。在我看来,单单是理智表现得比较强大的地方,在艺术上都不一定是十分成功的。相反,写他理性与情感有矛盾的地方,如挥泪斩马谡,就比七擒孟获要动人多了。中国古典小说中有一系列这样的人物,《水浒》中的吴用是诸葛亮式的智慧的化身,而入云龙公孙胜则是诸葛亮式的神法的化身,这两个人物,尤其是公孙胜,其实是概念化的人物。《说唐》中的神机妙算的徐茂公也是这样的超人,这些人都因没有活人的情感而缺乏生命。

鲁迅虽然在《中国小说史略》中,对神化诸葛亮不满,但是,他对关云长的形象特别称赞。 这是因为,关云长在理智上不是那么强大,时常感情用事。他的理智时时与感情矛盾,而且经常被感情所败。鲁迅在《中国小说史略》中曾经特别引用关公在华容道释放曹操那一段。

这一段把关公放在理智与情感的尖锐矛盾之中。

在这以前,作者特别交待,诸葛亮不相信关公能够完成俘虏曹操的任务,而关公却主动要求派遣他去,并且立下了军令状。这对关公的理性来说,已经到了别无选择的地步了,可是到了关键时刻,作者却听任关公的感情选择了违背理性的行动。

《三国演义》第五十回十分深刻地揭示了关公强大的情感逻辑如何占了上风的过程。本来,从理性逻辑来说,放走了曹操(刘备的主要政治、军事敌手),是不忠于刘备事业的表现,其后果是危及事业和自身的生命。因为在这以前,他在诸葛亮面前签下了“军令状”,完不成任务是要年脑袋的;而俘虏了曹操则是忠于刘备事业的表现,肯定能得到升迁和厚赏。然而按关公的情感逻辑,曹操当年俘虏了他,不但不杀他,反而抬举他,还请傀儡皇帝汉献帝封他为“寿亭侯”,三日一小宴,五日一大宴,的确于他有厚恩。关公此人十分重视“有恩必报”的原则。曹操很懂得关公的这种感情用事的性格,就提起往事,要关公放曹操过关以报曹操当年的厚恩。

不过关公的情感逻辑是:有恩自然报。但是,只要报过一次,就一笔勾销了。关公提出,当年他已经替曹操斩过袁绍的大将颜良与文丑,解了他白马之围了,今天不能含糊。

但是曹操顺着关公的情感逻辑进而提出:所有上述一切都已经报答过了,可以一笔勾销:然而关公在出逃之时,过五关斩了曹操六员大将,曹操并没有派人去追赶,这笔恩情关公还没有报答。

这一说打中了关公的要害,关公按自已的情感逻辑思忖,感到自己的确还欠着曹操的一分恩情,只好今天放过曹操的残兵败将求得恩义的平衡了。

关公的这种行为,并不是没有逻辑,只是不是军事斗争中你死我活的理性逻辑,而是他独特的情感逻辑。这种逻辑明明是违反理性逻辑的,仍然要贯彻到底,哪怕个人、事业受到严重的危害,也要“恩怨分明”以求得“信义素著”之名。如果罗贯中的笔下,关公的“义”的逻辑遇到理性逻辑就不中用了,那么关公的性格就显得软弱而苍白了。关公的形象之所以动人,就在于这种奇怪的不合理性的情感逻辑一贯到底。

情感逻辑达到这样的一贯性和彻底性,人物性格就达到了一定的饱和度。

《三国演义》写关公放曹操的一段的成功之处,就在于按照这种情感逻辑,关公自己也控制不住自已,自已违反了自已的本来愿望和利益。

让人物进入这种自己也无可奈何的情感逻辑,是使人物获得自已的生命的关键。有时,这种逻辑是相当曲折的。

在《水浒》中,宋江本来一直用理性去抑制他同情粱山朋友的感情,他力求在当县府小官的

理性与同情粱山的情感之间求得平衡。然而,由于阎婆惜与张文远的风情,宋江维持不了理性的优势,终于“一时性起”,杀了她,走上了去粱山的道路。可是走到半路上,他那暂时压抑下去的理性又冒了出来,又踅回家中,然而,由于这又引来了更大的灾难,终于弄得他被绑赴法场,这才使造反的情感占了上风,于是上了粱山。

这不是中国古典小说的特殊现象,而是外国经典小说也具有的共同特点。安娜卡列尼娜从第一次见到伏隆斯基开始,就一直强迫自已抑制她那被伏隆斯基吸引的感情,她甚至匆匆忙忙地逃离莫斯科,然而仍然不能摆脱伏隆斯基的吸引。以后,他们陷入情网,并且怀了孕。安娜在难产垂危过程中,让卡列宁与伏隆斯基和好,自已也表示,待到她病愈就与卡列宁和好。但是,这只是她理性的语言,待到她病愈以后,她的情感仍然不能接受卡列宁,当卡列宁的手一碰到她的手,她就觉得受不了了,终于和卡列宁离婚而去。

在巴金的作品中有许多成功的人物,其中最成功的就算是《家》中的觉新。这是因为觉新和其它人物不一样,他的理性和情感的矛盾最为突出,不过他和关公、宋江、安娜不同,他的理性和情感充满矛盾,一般情况下,他的理性总是抑制着他的情感,在行为上,他按照封建家族长子的规范作着惨痛的自我牺牲。不但牺牲了他自已的爱情,牺牲了梅表姐的幸福,而且又牺牲了他自已贤良的妻子瑞珏的生命。但是他始终没有扑灭自已的感情。正因为这样,他每一次牺牲并不是弱化了他的情感,而是更强化了,更激化了他的情感与他的“理智”的矛盾。这使他永远处于错误和悔恨之中。

即使他悔恨,流泪,哭喊,他也无法改变自已在封建教条,迷信面前的软弱,而且继续错下去。这正是他的性格的悲剧美的所在,如果巴金手软了,不让梅和瑞珏牺牲,或者让觉新的理性和情感平衡了,觉新这个形象的生命也就完结了。

对于一个小说家来说,最危险的事情就是以理性逻辑去代替情感逻辑。由于理性逻辑在日常实用中和科学研中,占着天然的优势,因而一个人的社会经验越丰富,文化教育的水平越高,理性逻辑的优势就越强,以理性逻辑代替人物的情感逻辑的可能性就越大,这也就意味着概念化的危险越大。倒是在小孩子、文化水平不高的原始民族那里,情感逻辑倒往往具有相对的优势。当然,每一个文明的成年人,特别是具有审美心理素质的人,都是具有相当的情感体验的。但是由于这种情感的逻辑性在日常生活中是不实用的,因而是很容易被忽略的,被忘却的:又由于它的逻辑性与理性的科学性相予盾,因而在学校教育中是处于受压抑的地位。教育学中虽然提出美育的要求,但是由于对美的理解十分纷纭,因而很难集中到情感的教育上来。

从这里,我们可以得出结论,作为一个全面发展的人,在接受理性教育时,要特别留意保持情感的活跃,不让它被优势强大的理性逻辑所吞没。同时,除了自我保护、自我体验以外,还要认真关注不同人物情感的特殊性,这不仅是作家的职业训练,而且是青少年的基本修养,文学作品的阅读正是提高这种修养的最有有效的途径

篇四:《堆雪人诗歌》

篇一:堆雪人

作者:南山竟然也有菊

飘雪,渐渐地絮成院子里的

一块厚厚的白布

被几个人,用铁锹戳破

之后,雪人堆成了

男女老少

看见了的,都乐呵呵

可憨笑的雪人,从内到外

却是冰凉冰凉的

篇二:采莲子·堆雪人

作者:常习之子

万朵绒花曼舞飞,

小童欢跳雪人围。

宛如唱戏红彤脸,

夜幕降临也不回。

篇三:堆雪人

作者:阿听007

捧起晶莹雪,

堆琼又白头。

摩挲寒彻骨,

冰雪更忘忧。堆雪人诗歌。

篇四:堆雪人

作者:沙原物语

阳光支起积雪的网

等待 笑意擦净

冬日的亮

篇五:堆雪人

作者:用心读你

总跳不出童稚

总摆不脱天真

两双冻红的

在心照不宣地塑

塑着心中的

那个人

你塑出一个刚毅

我塑出一个恬静

你的深沉

我的含情

心里明白却还

异口同声地问

这是谁

你摇头笑而不答

我的脸赛过了关公

上一篇:怎样写荷花

下一篇:关于函谷关的小故事200字