【www.guakaob.com--节日作文】

篇一:《六月二十七日望湖楼醉书》

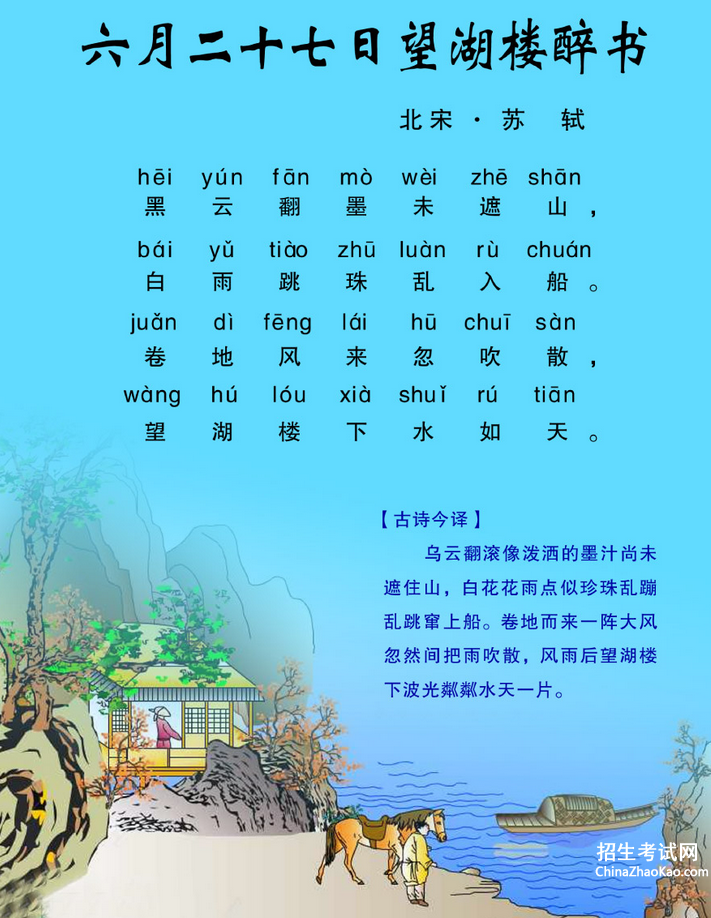

六月二十七日望湖楼醉书

苏轼,号“______”,世称“______”。

他和父亲______,弟______合称为唐宋八大家中的“三苏”。

1.这首诗的题目是《六月二十七日望湖楼醉书》,从诗题中你已经知道什么?

2.从“黑云翻墨”中,感受到什么?从“未遮山”中你又感受到了什么?

3.白雨跳珠乱入船”,你看到了什么样的画面呢?

4.“卷地风来忽吹散”,说说你看到了怎样的风?

5.“望湖楼下水如天”,云散了,风停了,雨止了,这时站在望湖楼上的“你”

看到了怎样的景色?

暮江吟

白居易,字_____,号_____,又号_____,祖籍太原,到其曾祖

父时迁居下邽。是唐代伟大的现实主义诗人,唐代三大诗人之一。白居易与元稹

共同倡导新乐府运动,世称“元白”,与刘禹锡并称“刘白”。 白居易的诗歌题

材广泛,形式多样,语言平易通俗,有“____”之称。

注:①本诗大约是长庆二年白居易写于赴杭州任刺史途中。当时朝政昏暗,牛李

党争激烈,诗人谙尽了朝官的滋味,自求外任。②真珠即珍珠。③可怜:指可爱。

1.诗蕴含了作者怎样的思想感情?(1分)

2.体会“露似真珠月似弓”的表达效果。(1分)

3.阳照射在江面上,诗人不说“照”而说“铺”,有什么表达效果?(4分)

4.人为什么觉得“九月初三夜”是“可怜”的?试结合诗句作具体分析。(4分)

5.江吟》在诗中作者把( )比作( ),因为它们都是( ),

把( )比作( ),因为它们的形状都是( )。这两个贴切的比

喻,抓住了事物的特征,形象描写江边美丽的月夜景色,表达了诗人( )

的心情。

五色茶花

1.请写下文中的成语。

______ ______ ______ ______ ______

2.为什么叫它五色茶花?

3.. 课文主要讲了五色茶花的奇异和美丽,那么五色茶花“奇”在哪些地方呢?六月二十七望湖楼醉书阅读答案。六月二十七望湖楼醉书阅读答案。

4. 五色茶花的“奇”说明了什么?

5. 联系生活:想一想,在我们日常的生活中,也会遇到各种艰难险阻,读了《五色茶花》能给你什么启示吗?

缝纫鸟

1.写下文中的四字词语。(六个)

______ ______ ______ ______ ______ ______

2.将“的、地、得”正确地填好。

幽静( )饭店 特殊( )鸟 紧紧( )抓住 编织( )结实 细心( )观察 长长( )嫩草 牢固( )编织 精致( )杰作 紧张( )工作 静静( )流过 变化( )真快 明亮( )月光 缓缓( )移动 熟练( )操作 笑( )多甜 考( )好

2.这缝纫鸟是怎么编织窝的?

3.从这缝纫鸟身上你学到了什么?

4.在课文的结尾“抬头望去,只见缝纫鸟飞来飞去,又开始忙碌了„„”请你们以这为开头进行续写,想象缝纫鸟接下来的生活。

蚂蚁的“摩天大楼”

10. (1)你觉得哪儿最让你感到不可思议?

11. (2)引导学生用蚂蚁的细小身材和蚁冢作比较,“扣住词句”让学生谈谈自己的感受和体会。

12. (3)感情朗读重点语句,让学生进一步体会大自然的神奇。

1、我感到什么有趣?

2、在哈尔格萨,我们看到的蚁冢家是什么样的?为什么说它真可以称得上是“摩天大楼”?

3、为了赞扬蚂蚁的坚韧,能否把蚁冢写成高达十七八米?如果不这样写,理由是什么?

赤道上的“冰岛”和“雪山”

1.以下说法不正确的是( )。

A.如果科隆岛不在寒流前进的道路上,也许科隆岛的温度会比较高。

B.科隆群岛受到秘鲁寒流的影响,气温下降。

C.乞力马扎罗山的山底下气温也是相当低的。

D.科隆群岛上生活着企鹅的主要原因是因为这里气候寒冷。

正确答案:D

2.下列不是位于赤道附近的国家或地区有 ( )

A.厄瓜多尔

B.乞力马扎罗山

C.南极洲

D.南美洲

正确答案:C

3.选择正确的读音。

蛮横()无理

A.héng

B.hèng

正确答案:B

4.选择正确的读音。

纵横()交错

A.héng

B.hèng

正确答案:A

5.选择正确的读音。

奥秘( )

A.bì六月二十七望湖楼醉书阅读答案。

B.mì

正确答案:B

6.选择正确的读音。

秘()鲁

A.bì

B.mì

正确答案:B

7.简答题

根据对文章的了解,给文章写一段结尾。

答:赤道附近大多数地方很炎热,但是受到周围环境和海拔等因素的影响,在赤道也能看到“冰岛”和“雪山”的奇观!

8.简答题

请你用简要的语言说说,赤道上形成“冰岛”和“雪山”的原因是什么?

答:主要有两点:1.受到周围寒流的影响,形成了“冰岛”;2.受到海拔高度的影响,海拔越高,气温就会越低,所以就形成了“雪山”。

法布尔的故事

1 .人们用“全神贯注”一词概括出罗丹雕塑时的投入,我也会用文中的一个四字词语概括法布尔对昆虫的喜爱。这个四字词语是________。

2 .短文是用哪几个小故事说明法布尔对昆虫的喜爱的?请写在下面。 ________________________________________________________________ 3 .法布尔和罗丹有哪些相同之处?

________________________________________________________________

题型:阅读理解与欣赏难度:中档来源:同步题答案(找作业答案--->>上魔方格)1.如醉如痴

2.看蚂蚁搬死苍蝇、看蜣螂的活动、看蛐蛐的活动。

3.他们都是做事情专心致志、一丝不苟,最终取得了很大成就的人。 (意思对即可)

红蚂蚁

蚂蚁()山寨 出征()队伍 蜿蜒()前进 回去()路上 意外()食物

高兴()接受 回()了家

1.红蚂蚁为什么要绑架黑蚂蚁的儿女?

读第三自然段,将红蚂蚁抢黑蚂蚁孩子的动作摘出来。

红蚂蚁是靠什么回家的?

带刺的朋友

1.说说下列词语的近义词。

惊愕( ) 诡秘( )

本事( ) 清楚( )

兴许( ) 径直( )

朦胧( ) 钦佩( )

2.课文写了刺猬的哪件事?它是怎么干这件事的?

3.你还知道哪些动物有自己独到的本领?六月二十七望湖楼醉书阅读答案。

、给加点字注音或根据拼音写汉字。

恬( )静 踱( )步 欺wǔ( )

2、本文是一篇 ,作者用准确、生动的语言介绍了鹅的 ,表达了作者对鹅的 之情。

3、根据括号中的意思写出相应的词语。

⑴它们养成了定时拉屎的习惯,晚上就不必 (指多余的、没有必要的举动)了。

⑵公鹅经常昂起脖子,踱着方步,显得 (形容言谈举止自然大方) ⑶我曾经养了两年半鹅,跟它们 (早晚都在一起),说句公道话,鹅不笨,可以说还相当灵活。

4、按原文填空,正确的一项是( )

⑴碧水映白鹅,红掌拨清波,如能入画,就是一幅( )的乡村小景。 ⑵这时候,我总要想起柴可夫斯基《天鹅湖》中那个( )的群舞场面。 ⑶每天傍晚五点前后,站在我们的鹅岛上向东边遥望,总有一幅( )的田园图景呈现在眼前。

A、恬静 美丽 优美 B、美丽 恬静 优美

C、恬静 优美 美丽 D、优美 恬静 美丽

5、课文由家乡的一句土话开头,有何作用?

6、有人认为文末“不过话还得说回来„„意识活动”一段话是多余的,因为这

篇二:《六月二十七日望湖楼醉书》

六月二十七日望湖楼醉书

教学目标:

1.正确、流利、有感情地朗读课文,背诵课文。

2.学会本课1个生字,理解古诗词句的意思。

3.借助阅读想象,感受六月西湖在晴雨之时的奇特景象,体会诗人的情感和诗句的语言之美。 教学重难点:

理解诗句的意思,体会作者的思想感情,背诵古诗。

教学准备:课件

预习导航:

1.学会生字“遮”。

2.有感情地朗读并背诵古诗《六月二十七日望湖楼醉书》。

3.搜集描写夏天的好词佳句。

4.能说出古诗大意,感受作者对美景的赞赏之情。

5.找找苏轼的资料,并找出他的其他作品读一读。

教学程序:

一、激趣导入。

1.教师背诵《水调歌头》。提问:谁知道这首诗的作者是谁?

2.苏轼:字子瞻,号东坡,人称东坡居士,他是北宋的文学家、书画家。与父亲苏洵,弟弟苏辙合称三苏。

3.你还知道苏轼的哪些诗?

《惠崇春江晚景》竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。 《题西林壁》横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。

《饮湖上初晴后雨》水光潋滟晴方好,山色空濛雨亦奇。欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

4.今天,我们就来学习苏轼在望湖楼写下的一首诗。(出示)

二、初读古诗。

1.指名读古诗,相机正音。

2.读诗不仅要读得正确,还要读出节奏,诗韵,这样读诗才叫“有板有眼”。谁能根据老师划分的节奏再读一读这首诗?

三、品读感悟。

1.这首诗的题目是《六月二十七日望湖楼醉书》,从诗题中你已经知道什么?

时间:六月二十七日。这实际上告诉我们当是已经是——(板书:夏季)夏季常常有雷阵雨。 地点:望湖楼。(出示望湖楼)

师:望湖楼又名看经楼、先得楼,坐落在西湖边上。在望湖楼上极目远眺,西湖美景尽收眼底。 (醉)似醉非醉

“书”写。写什么呢?

苏轼在这首诗中写了自己在望湖楼上饮酒时看见到西湖山雨欲来和雨过天晴后的景色。那是一场怎

样的雨,雨后的景色又是怎样呢?就让我们走进诗中,细细品味。

2.明诗意:

出示合作小贴士:

1.选择感兴趣的一行诗,用自己的语言说说这首诗描绘了一幅怎样的画面?

2.在你研究的这行始诗中,你认为哪些词用得特别巧妙?圈出来,把你的感受批注在旁边。

3.将阅读体会融入朗读之中。

4.小组内明确分工,做好汇报交流的准备。

随机交流:

※“黑云翻墨未遮山”

翻墨:打翻的黑墨水。

墨汁翻到是怎样的景象?(快,一下就黑了)

从“黑云翻墨”中,感受到什么?(乌云黑压压的来势迅猛)谁能读出这种气势?

诗中什么遮什么? (乌云遮山)下雨前遮住了吗?(没有)你是从哪看出的说说你的理解。 这样翻滚来势汹汹的黑云却都来不及遮住山头,这场雨来得还真是够快的了。

指导朗读

※“白雨跳珠乱入船”

跳珠:跳动的珠子。

你看到了什么样的画面呢?

(看到了雨很大)从哪里感受到?(“乱”字)乱字还能让你感受到什么?(雨急)急到什么程度?乱到什么程度?

指导朗读

交流后教师引入资料:苏轼本人也非常的喜欢这句,直到15年后重游西湖,他还念念不忘,特意写到“还来一醉西湖雨,不见跳珠十五年”。可见诗人对这首诗的喜爱。

※对你写作的启发。

※“卷地风来忽吹散”

说说你看到了怎样的风?(突然,风狂)

“忽”字让你感受到什么?(雪来得快,下得大)还有其他带有“忽”字的诗句吗?(“李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声”,“忽如一夜东风来,千树万树梨花开。”引导学生体味“忽”字之妙(突出天色变化之快)

说话:卷地风吹走了 ,吹来了 。

指导朗读

※“望湖楼下水如天”

云散了,风停了,雨止了,这时站在望湖楼上的“你”看到了怎样的景色?(引导学生通过换位想象,描述雨后西湖碧水如天的景色,感受景美。)

(湖面开阔而宁静、荷花鲜艳而润泽、空气湿润而清新„„)

指导朗读

此情此景怎能不让人陶醉,钟爱西湖的大诗人苏轼又一次醉了,这回他是醉在了西湖的景中。(教师在诗题的“醉”字上加上着重号。)

3、悟诗情:

夏天的西湖,忽而阴,忽而晴,忽而风,忽而雨,千姿百态,分外迷人。这样的景色怎能不勾起苏轼的诗兴呢?现在再来看诗题,你对“醉”字有了怎样的理解呢?(表现作者对西湖美景的喜爱之情)

苏轼醉于酒,更醉于西湖山水,禁不住提笔写下了„„(生齐诵全诗)

4、小结。苏轼在写景时,是抓住什么特点来的?

(1)景物多:云、雨、风、水、山、船、地、楼。

(2)变化快:未遮山、乱入船、忽吹散、水如天。

出示:六月的西湖天气变化极快,先( )后( )。诗句描写的色彩极其丰富,( )云与( )雨形成鲜明对比,山是( )色的,而雨后的湖水与天空都是( )色的。

(3)动态多:翻、遮、跳、入、吹

四、拓展延伸。

苏轼对杭州西湖十分偏爱,除了《六月二十七日望湖楼醉书》他还写了(出示)

饮湖上先晴后雨

水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,浓妆淡抹总相宜。

同样是写西湖,同样是写雨,这两首诗又有什么不同呢?

交流。

总结:这首诗以贴切的比喻和丰富的想象向我们描绘了西湖的疾雨来也汹汹,去也匆匆的神奇。让我们再来读读这首《六月二十七日望湖楼醉书》,陶醉在苏轼为我们描绘的美丽的西湖风光之中吧。

五、检测完善。

《当堂反馈》

板书设计:

篇三:《《六月二十七日望湖楼醉书》教案》

《六月二十七日望湖楼醉书》教案

教材分析

《六月二十七日望湖楼醉书》是苏轼谪居杭州期间创作的一首七绝,描写的是乍雨还晴、风云变幻的西湖景象。表现作者对西湖雨景的喜爱之情。

教学目标:

1、理解诗的大致意思并背诵古诗;

2、学习诗人抓住特点描写景物的方法;

3、感受作者对西湖忽雨忽晴的景色赞赏之意。

教学重点:教学目标1、3

教学难点:教学目标2

教学方法:朗读法、自主学习法、小组合作法

教学媒体:电子白板

授课时数:一课时

授课过程

一、导入新课(1分钟) “水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。”这是苏轼写西湖的名篇之一。今天我们将学习他的另一首诗《六月二十七日望湖楼醉书》,看看他是怎样写夏日忽雨忽晴的天气的。(板书课题以及作者)

二、揭示目标(1分钟)

编写时间:2015年7月10日 序号:

大屏幕出示,学生齐读本节课的学习目标。(由读让学生了解本节课的学习目标,提高课堂效率)

三、检查预习情况(5分钟)

1、作者简介(学生回答,学生补充,教师补充并做小结)

苏轼,字子瞻,号东坡居士,北宋文学家,“唐宋八大家”之一,与父苏洵、弟苏辙合称“三苏”。其诗题材广阔,清新豪健,善用夸张比喻,独具风格,与黄庭坚并称“苏黄”。词开豪放一派,与辛弃疾同是豪放派代表,并称“苏辛”。代表作品:《念奴娇 赤壁怀古》、《江城子 密州出猎》、《水调歌头》等。

2、题解(学生回答,教师补充并做小结)

题目点明了写诗的时间、地点和写诗时作者的状态。

四、自学探索(15分钟)

(学生自主学习时教师巡视,及时表扬态度认真、做批注的学生;督促自学不积极、效率低的学生。全面了解、掌握学生自学情况。这一环节有助于培养学生的自学能力、独立思考能力、自主解决问题的能力。) 1.自由朗读,背诵诗歌。

2.结合课下注释,疏通文意。

教学方案:先让学生自主完成以上问题,然后板书答案,特别是第二个问题,老师的提问要照顾到每一个层次的学生,引导学生对课文的理解。

编写时间:2015年7月10日 序号:

问题1处理方案

明确:先让学生听音频,划分节奏,然后学生自由朗读。找学生朗读,其他学生做评价。教师及时补充,强调读准节奏、读出情感。最后学生齐读并背诵诗文。

(注:书读百遍,其义自见。读得多了,文意理解了,情感也就明确了)

问题2处理方案

积极展示对诗歌的翻译理解,教师引导学生翻译理解时要进入情境,眼前要有画面感。然后先让小组代表板书答案,其他小组或个人进行评价补充(如3A板书,3B评价),最后教师纠正,做补充并做小结)

明确:黑云如墨汁搅动翻滚,此时尚未遮住天边的峰峦,转瞬间,白色的雨点好像跳动的珍珠击打着船舷。一阵疾风,就将这墨云白雨席卷,望湖楼下,平静的水面辉映着雨后的蓝天。

五、合作提升(10分钟)

在了解课文内容的基础上,学生以小组合作的形式完成以下问题,进一步理解课文内容。(这一环节有助于提高学生的合作意识,,培养团队精神,有助于增强其集体荣誉感。)

1.诗句“黑云翻墨未遮山,白雨跳珠乱入船”运用了什么修辞手法?有什么作用?

编写时间:2015年7月10日 序号:

2.请从炼字的角度赏析“卷地风来忽吹散,望湖楼下水如天”。 问题处理方案

本环节设置的问题以小组汇报的形式完成,各小组长回答。老师可征询其他小组意见后,及时纠错、补充,最后明确。 1.诗句“黑云翻墨未遮山,白雨跳珠乱入船”运用了什么修辞手法?有什么作用?(如:5A代表板书,5B代表评价)

明确:这两句运用比喻的修辞手法。①把“黑云”比作“墨”,写出了雨意很浓,把“白雨”比作“跳珠”写出雨大、雨猛、雨急。②“黑云翻墨”和“白雨跳珠”既写出了天气变化的紧张气氛,又衬托出舟中赏雨的喜悦之情。

2.请从炼字的角度赏析“卷地风来忽吹散,望湖楼下水如天”。(如:7A代表板书,7B代表评价)

明确:“卷”写出风大;“卷地风来”说明雨过得快的原因;“忽”字突出天色变化之快,显示了风的巨大威力;“水如天”则运用比喻,水色澄碧,平静如初,水天共色。

六、当堂检测(6分钟)

1.请说说“白雨跳珠乱入船”一句中“跳珠”的 妙处。

2.概括本诗的主旨。

格式:本诗通过对___________的描写,表达了/表现了_____________的情感。

编写时间:2015年7月10日 序号:

(注:学生完成当堂检测后通过提问、展示进行生生合作,师生合作,并通过演板等形式进行展示,提升巩固效果,对知识方法进行总结概括。)

问题处理方案:让3号同学到黑板上展示,同时其余同学以组为单位进行合作对答案纠错,最后教师进行纠正、补充。

1.明确:“跳珠”这个形象而富有动感的比喻,既写出雨来纷急的样子,又烘托了诗人舟中赏雨的喜悦心情。(理解“跳珠”在本诗中的比喻义及其特定的表达效果即可)

2.明确:本诗通过对夏天西湖阵雨的景象的描写,表达了作者对西湖雨景的喜爱之情。

七.抽查清(3分钟)

默写本诗。每组的4号上交,批改之后,默写不过关的,整组重新背默。

八.作业布置(1分钟)

模仿诗人写景的方法,写写自己喜欢的雨,要求抓住特点写。 (本诗虽短,但作者抓住景物特点来写,显得生动形象耐人寻味,值得学生学习运用。让学生写短文,练习写作,以达到学以致用的目的。)

编写时间:2015年7月10日 序号:

篇四:《古诗六月二十七日望湖楼醉书的诗意_六月二十七日望湖楼醉书阅读答案_作者苏轼》

<六月二十七日望湖楼醉书>作者为唐代文学家苏轼。其诗词全文如下:

黑云翻墨未遮山,白雨跳珠乱入船。

卷地风来忽吹散,望湖楼下水如天。

[译文]

诗人先在船中,后在楼头,迅速捕捉住湖上急剧变化的自然景物:云翻、雨泻、风卷、天晴,写得有远有近,有动有静,有声有色,有景有情。古诗六月二十七日望湖楼醉书的诗意_六月二十七日望湖楼醉书阅读答案_作者苏轼。读起来,你会油然产生一种身临其境的感觉——仿佛自己也在湖心经历了一场突然来去的阵雨,又来到望湖楼头观赏那水天一色的美丽风光。

[鉴赏]

第一句写云:黑云像打翻了的黑墨水,还未来得及把山遮住。诗中把乌云比作“翻墨”,形象逼真。第二句写雨:白亮亮的雨点落在湖面溅起无数水花,乱纷纷地跳进船舱。用“跳珠”形容雨点,有声有色。一个“未”字,第三句写风:猛然间,狂风席卷大地,吹得湖面上刹时雨散云飞。古诗六月二十七日望湖楼醉书的诗意_六月二十七日望湖楼醉书阅读答案_作者苏轼。“忽”字用得十分轻巧,却突出天色变化之快,显示了风的巨大威力。最后一句写天和水:雨过天晴,风平浪息,诗人舍船登楼,凭栏而望,只见湖面上无入水,水映天,水色和天光一样的明净,一色的蔚蓝。风呢?云呢?统统不知哪儿去了,方才的一切好像全都不曾发生似的。