【www.guakaob.com--读后感】

再见了,亲人有感 篇一:《《再见了亲人》读后感》

《再见了,亲人》听后感(再见了,亲人有感)

《再见了,亲人》本课时的流程分为六步。在这节课中,教师的语言及教学艺术让我耳目一新,精辟的语言把课堂气氛带到了高涨、热烈,而教学方式的灵活运用,更使教学实效性得到了落实发展,在教学课文最后一个自然段时,教师运用播放当时的背景图片,并配以适合的音乐,教师声情并茂的介绍,把课堂推向了高潮,通过学生找重点词句,到体会并朗读深化理解,把知识也推向了一个新的高度,积于这节课的欣赏,让我更加意识到灵活运用课堂教学方式,对于提高课堂教学实效性的重要性,力求在今后自己的教学道路上也能为之所用。

于老师凭着娴熟的教学基本功和独特的教学构思,领着学生凭借语言文字,读出了疑问、读出了感悟、读出了意蕴、也读出了语文课堂行云流水般的乐章。(再见了,亲人有感)

阅读教学不仅要通过语言文字的载体理解内容,而且要关注语言文字载体本身的物质存在。所以,语言是语文教学的根,情感、态度、价值观是从根上长出来的树。没有对语言的深入理解,情感、态度、价值观的教育将无从谈起。新课程标准倡导语文教学应工具性与人文性并举,如果我们没有领会其精髓,要么会穿新鞋走老路,把语文课上成乏味的工具性训练课,无视文本丰富的思想内涵,无视师生课堂生命的活力。要么容易高举人文大旗,忽略了语言文字训练,把语文课异化为品德等思想教育课。我想,如果把我们的语文课堂比作生命的话,那么人文好比生命的精神,语言文字好比生命的肌体:精神脱离了肌体无法存在,肌体缺失了精神也就没有了价值和意义。只有二者有机融合,语文课堂才能焕发出勃勃的生命力量。

再见了,亲人有感 篇二:《听《再见了,亲人》有感》

听《再见了,亲人》有感

冼村小学 凤翠芳

今天,我又在郑校长的带领下到华阳小学目睹了名师——高松老师的风采。高松老师已经阔别讲台14年了,深爱教育事业的他今天给全区语文老师上了两节示范课。他这两节课都没有使用现代先进的教学设备,只是凭着一支粉笔、一张嘴就能把课文演绎得淋漓尽致,尽显名师的风采,实在让我佩服。

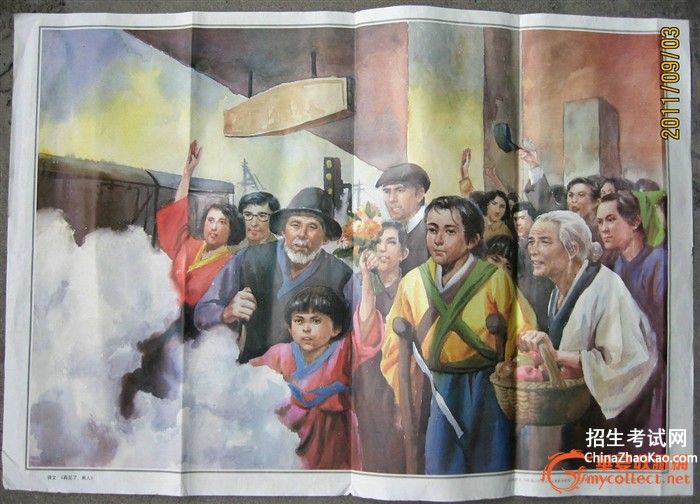

高松老师执教的是五年级下册《再见了,亲人》,这是一篇情感性很浓的文章,需要教师调动学生的情感,从而更好地体会文章的思想感情,感受到中朝两国人民建立的深厚的情谊,理解中朝两国人民不是亲人,胜似亲人的情怀。高松老师这节课非常朴实、平实与扎实,一方面,他非常重视学生的语言文字训练,通过让学生反复朗读、通过语言文字的训练来发展学生的思维,引导学生进行思考,做到读中思,读中悟,解决课后的思考题。最令我欣赏的是,学生不知道如何才能有感情地朗读,当学生的朗读还没有达到老师的要求时,高老师非常善于运用自己的朗读优势,多次在学生面前范读,用自己的声音、用自己的情感去感染每一位学生,犹如一面明亮的镜子给学生起了一个正确的示范作用,学生在老师潜移默化的影响下,迅速明白该如何感情朗读了,从而朗读得更起劲了、更认真、更有感情了,较快地理解了文章的思想感情,体会到不是亲人、胜似亲人的那一份深厚的情谊。另一方面,高老师非常注重培养学生良好的学习习惯,重视学生知识点的训练,哪怕一个“雪中送炭”还是一个反问句,他都不放过,

运用各种方式让学生彻底弄明白。此外,高老师整节课都与学生建立起一份和谐而又平等的师生关系,尽管他与学生是第一次见面,但给我的感觉是高老师非常亲切,整节课都在努力营造一个浓郁的学习氛围,不断创造给学生表现自我的机会,鼓励学生积极发言,让学生积极参与其中,努力突出学生的主体性,教师的主导作用,学生与教师配合得很好。从这两节课上,我看出高老师有着非常扎实的基本功和深厚的文学底蕴,正如高晓玲校长评价中说的:“高老师心中有教材,目中有学生。”我想正因为他热爱教育事业,并认真而又勤奋地在教育这片沃土上不断地耕耘,不断地钻研、不断地开拓进取,才有今天令人瞩目的成就,即使阔别讲台14年了,名师的风采仍然不减当年,在教师们的心中留下深刻的印象。

再见了,亲人有感 篇三:《《再见了,亲人》读后感3》

《再见了,亲人》读后感(再见了,亲人有感)

《再见了,亲人》主要讲了大娘在阻击战中为了救助伤员失去了小孙孙;小金花为了救侦察员老王失去了母亲;大嫂为志愿军挖野菜被敌人的炮火炸掉了双腿,只能靠拄着双拐走路了。最后讲了志愿军舍不得朝鲜的亲人们的心情。

“当您再回去抢救小孙孙的时候,房子已经炸平了。”读到这里,让我热泪盈眶。书中的这句话让我知道了大娘对志愿军的情谊真的是比山还高,比海还深啊!因为小孙孙是大娘唯一的亲人啊!很多人都会第一时间抢救自己的亲人,可大娘却先救志愿军伤员,然后才想着救自己的孙子。

“不料敌人的一颗炮弹在您的身旁爆炸,您倒在血泊……伤好以后,您只能靠双拐走路了。”大嫂为了让志愿军吃上蔬菜,明知道危险,仍旧上山采野菜,挖完了后山就来到前沿阵地挖,结果失去了双腿,只能靠双拐走路了。朝鲜大嫂用自己的血肉之躯表达了中朝人民的友谊!

读完这篇文章,我泪流满面。深深地感受到了中朝两国人民的深情厚意!那是用血肉之躯铸成的!同时也知道抗击美国侵略军是在中朝人民的打击下,美帝国主义连遭失败。

再见了,亲人有感 篇四:《再见了亲人读后感》

<再见了,亲人>讲述了朝鲜人民和中国人民志愿军战士用鲜血凝成的友谊,以及在离别的时表现出来依依不舍的深情,深深的感动了我。

这故事让我想到了自己小的时候,每次回老家,都玩得很高兴,当我要回去时,奶奶总是依依不舍的一直送到村南头,还不停地嘱咐我们路上一定要小心,骑车慢点。每次都对我们说再见。最后,目送着我们走老远,直到看不见才回去。再见了亲人读后感。从这里可以看出,奶奶是多么的关心我们、爱护我们啊!

<再见了,亲人>教会我依依惜别时的深情,懂得珍惜眼前所拥有的一切。

再见了亲人读后感(二)

读了<再见了亲人>这篇课文,文中讲了朝鲜人民给志愿军洗补衣服,为他们失去了双腿,甚至为了志愿军而牺牲了……我们都能感受到朝鲜人民为中国人民志愿军吃了多少苦,受了多少罪,还给了志愿军慈母般的温暖。这让我们感受到了人世间最美好的亲情。

其中,让我最受感动的是小金花的妈妈为了志愿军而牺牲这一段。这段使我感受到了小金花是那么的坚强,自己的妈妈牺牲了,他却能忍住心中的悲痛;可是和志愿军叔叔分别时,却落下了眼泪。再见了亲人读后感。这说明了:小金花把志愿军叔叔看最比自己亲人还要亲的人。在分别时,她流下了依依不舍的眼泪。

读完这篇课文,让我知道了:只有无私的爱真诚的爱,才能成就伟大的事业。

再见了亲人读后感(三)

今天,我们学习了<再见了,亲人>这篇课文,课文描述了最后一批志愿军离开了朝鲜,与朝鲜人民依依惜别的情景。

志愿军与大娘话别,特别令我感动,大娘是一位年过60岁的老奶奶,她曾经为志愿军洗补衣服,几夜没合眼,大娘这么大年纪了,身体也很虚弱,能支持得住吗?有一次志愿军被敌人挡住了去路,造成了暂时的供应困难,好几天没有吃饭喝水的志愿军眼看就要支撑不住了,大娘便与全村妇妇为志愿军送去打糕,没想到老奶奶在回来的途中昏倒在了路旁,()读到这里我真为老奶奶担心啊!老奶奶却又做出了令我意想不到的事情,一位伤员在老奶奶家养伤,敌机来了,老奶奶顾不得照顾小孙子把伤员背进了防空洞,当老奶奶再回来救小孙子的时候房子已经炸平了,老奶奶为了志愿军失去了唯一的亲人,这种精神不值得我们敬佩吗?

朝鲜这片土地啊!人们为你做出了多大的牺牲啊!朝鲜人民对志愿军这比天还高,比海还深,让人怎能忘怀?中朝军民,虽然不是亲人,但胜似亲人!

再见了亲人读后感(四)

前两天我们学了<再见了亲人>这篇课文。课文讲述了1958年最后一披中国人民志愿军离开朝鲜回国。中朝两国人民依依惜别的动人场面。

里面的大娘为了让志愿军吃好穿好不辞劳苦,真是一位善良的大娘呀。在我们的现实生活里真是万里挑一,更不用说我了。在家里就是一个“小皇帝”整天过着衣来伸手,饭来张口的生活,天天发号施令、自享自乐,想让我做点事简直痴心妄想。而这为大娘却能不顾自己,全心全意为他人服务,更何况她还是一位年过花甲的老人呢。我羞愧得满脸通红,心中暗暗下定决心要向大娘看齐。否则在以后的世界里根本没有我的立足之地。

还有,大娘在敌机来的时候仍旧临危不乱,他丢下自己的小孙孙竟然先把在她家修养的伤员背进了防空洞。我一下被大娘无私、舍己为人的精神震撼了。如果换成胆小如鼠的我在这种危在旦夕的时刻早就吓得魂飞破散了。抱着小孙孙早就逃到十万八千里远去了。更没有什么闲工夫去管那个跟我素不相干的伤员了。但这位大娘却能办到。我很惊讶:到底是一种什么力量再鼓励着大娘这么做呢?虽然我现在搞不明白,但是我知道大娘有着舍己为人的精神值得我学习。

读完这篇课文我觉得我跟这位朝鲜大娘比起来是那么渺小,看来我还要好好改进呀!

上一篇:童年感悟200字

下一篇:16.鲁滨孙漂流记读后感400