【www.guakaob.com--高中作文】

目 录

第一章 静 电 场

1-1、电荷 电荷守恒定律„„„„„„„„„„„„2

1-2 、库仑定律„„„„„„„„„„„„„„„„4

1-3、电场 电场强度 和电场线„„„„„„„„„„6

1-4、电势 电势能和电势差„„„„„„„„„„„„8

1-5、电子束在示波管中的运动„„„„„„„„„„10

1-6、带电粒子在电场中的运动„„„„„„„„„„12

1-7、电容器和电容„„„„„„„„„„„„„14

第二章 直 流 电 路

2-1、欧姆定律„„„„„„„„„„„„„„„„„16

2-2、电阻定律„„„„„„„„„„„„„„„„„18

2-3、焦耳定律„„„„„„„„„„„„„„„„„20

2-4、串联电路和并联电路„„„„„„„„„„„„22

2-5 探究闭合电路欧姆定律„„„„„„„„„„„24

2-6、测电源电动势和内阻„„„„„„„„„„„„26

2-7、闭合电路欧姆定律„„„„„„„„„„„„„28

2-8、多用电表„„„„„„„„„„„„„„„„„30

第三章 磁 场

3-1、磁现象和磁场„„„„„„„„„„„„„„„32

3-2、磁感应强度„„„„„„„„„„„„„„„„33

3-3、几种常见的磁场„„„„„„„„„„„„„„34

3-4 、磁场对通电导线的作用力„„„„„„„„„36

3-5、磁场对运动电荷的作用力„„„„„„„„„„38

3-6、带电粒子在匀强磁场中的运动„„„„„„„„39

第一章 静 电 场 (负责人:石林)

1-1电荷 电荷守恒定律(预习案)

一、预习目标

认识电荷,知道电荷守恒定律,了解点电荷、元电荷

二、预习内容

【问题1】自然界存在几种电荷,它们之间的相互作用如何?

【问题2】摩擦可以产生静电,你能找出一两件通过摩擦带上电的物体吗?说说它们分别带的是正电还是负电?

【问题3】电荷的多少叫做电荷量,用 表示。

在国际单位制中,电荷量的单位是 ,简称 ,用符号 表示。

元电荷e=

【问题4】甲、乙两同学各拿一带电小球做实验,不小心两小球接触了一下,结果两小球都没电了!电荷哪里去了呢?消失了?你能帮他们解释一下原因吗?

【问题5】想一想,在什么情况下带电体可以看成点电荷呢?

三、提出疑惑

课前探究

一、学习目标

1.认识电荷,了解点电荷、元电荷、感应起电。

2.知道电荷守恒定律。

3.探究点电荷的相互作用规律,知道库仑定律

二、学习过程

【问题1】①请你自制一个简易验电器。器材准备:一小段金属丝,两条长约2cm、宽约4mm的金属箔,一个带有塑料瓶盖的透明玻璃瓶。

②摩擦过的物体一定会带电吗?摩擦身边的物体,并用做好的验电器判定它们在摩擦后是否都带上了电。

【问题2】①如图所示,两个互相接触的导体A和B不带电,

现将带正电的导体C靠近A端放置,三者均有绝缘支架。请 判断A、B带电情况如何?

若先将A、B分开再移走C,则A ,B ;

若先将C移走再把A、B分开,则A ,B 。

图

1.1-2

②讨论交流:接触起电、摩擦起电、感应起电的实质是什么?总的电荷量满足什么样的规律?

③电荷守恒定律的内容?

三、反思总结

四、自学自测

1、关于物体的带电荷量,以下说法中正确的是( )

A.物体所带的电荷量可以为任意实数

B.物体所带的电荷量只能是某些特定值

-910C.物体带电+1.60×10C,这是因为该物体失去了1.0×10个电子

-19D.物体带电荷量的最小值为1.6×10C

2如图所示,将带电棒移近两个不带电的导体球, 两个导体球开始时互相接触且对地绝缘,下述几种方法中能使两球

都带电的是 ( )

A.先把两球分开,再移走棒

B.先移走棒,再把两球分开

C.先将棒接触一下其中的一个球,再把两球分开

D.棒的带电荷量不变,两导体球不能带电

3.用丝绸摩擦过的玻璃棒和用毛皮摩擦过的硬橡胶棒,都能吸引轻小物体,这是因为 ( )

A.被摩擦过的玻璃棒和硬橡胶棒一定带上了电荷

B.被摩擦过的玻璃棒和硬橡胶棒一定带有同种电荷

C.被吸引的轻小物体一定是带电体

D.被吸引的轻小物体可能不是带电体 4.一个带正电的验电器如图所示,

当一个金属球A靠近验电器上的金属球B时,验电

器中金属箔片的张角减小,则( ) A.金属球A可能不带电

B.金属球A一定带正电

C.金属球A可能带负电

D.金属球A一定带负电

1-2 库仑定律(预习案)

一预习目标

知道库仑定律的内容及其表达式

二预习内容

【问题1】库仑定律的内容是什么?

【问题2】库仑定律的表达式是什么?库伦是通过什么的到此表达式的?

【问题3】如图1.1-1,长为L的绝缘轻质杆两端分别固定一个带电小球A和B(可看作点电荷),A球带电量为+Q,B球带电量为-Q。试画出B球受到的库仑力示意图。并求该力的大小。

图

1.1-1 三提出疑惑

课前探究学案

一学习目标

1理解库仑定律的含义和表达式,知道静电常量。

2了解库仑定律的适用条件,学习用库仑定律解决简单的问题。

3渗透理想化思想,培养由实际问题进行简化抽象思维建立物理模型的能力。

二 学习过程

【问题1】点电荷之间的相互作用力与哪些因素有关?(控制变量)

① 相互作用力F与两点电荷间的距离r

②相互作用力F与两点电荷的电量Q1、Q2

③演示实验

【问题2】认识库仑定律(类比万有引力定律)

①内容:

②库仑力(静电力)的大小和方向

③条件:

④静电力常量k=

四 自学自测

1真空中有两个静止的点电荷,它们之间的相互作用力为F。若它们的带电量都增加为原来的2倍,它们之间的相互作用力变为( )

A.F/4 B.F/2 C.2F D.4F

2 A、B两个点电荷间距离恒定,当其它电荷移到A、B附近时,A、B之间的库仑力将( )

A.可能变大 B.可能变小 C.一定不变 D.不能确定

3.如图3所示,把质量为0.2克的带电小球A用丝线吊起,若将带电量为4×10库的小球B靠近它,当两小球在同一高度相距3cm时,丝线与竖直夹角为45°,此时小球B受到的库仑力F=______,小球A带的电量qA=______.

-8

五 练习与提高

1.两个半径均为1cm的导体球,分别带上+Q和-3Q的电量,两球心相距90cm,相互作用力大小为F,现将它们碰一下后,放在两球心间相距3cm处,则它们的相互作用力大小变为 [ ]

A.3000F B.1200F C.900F D.无法确定

2.真空中有两个固定的带正电的点电荷,其电量Q1>Q2,点电荷q置于Q1、Q2连线上某点时,正好处于平衡,则 [ ]

A.q一定是正电荷 B.q一定是负电荷

C.q离Q2比离Q1远 D.q离Q2比离Q1近

3.如图1所示,用两根绝缘丝线挂着两个质量相同不带电的小球A和B,此时,上、下丝线受的力分别为TA、TB;如果使A带正电,

第一章 运动的描述

1 问题与练习

1.解答子弹长约几厘米,枪口到靶心的距离大于几十米,两者相差千倍以上。研究子弹从枪口击中靶心的时间一般都可忽略子弹的长度,把子弹看做质点,这样带来的时间误差不到10-4 s。

子弹穿过一张薄纸的时间是从子弹头与纸接触算起到子弹尾离开纸的一段时间。若把子弹看做质点,则子弹穿过一张薄纸就不需要时间,所以,研究子弹穿过一张薄纸的时间,不能把子弹看做质点。

说明 能否把物体看做质点是由问题的性质决定的,而不是由物体的大小决定。选用本题是为了说明一颗小子弹,在前一种情况可看成质点,而在后一种情况就不能看成质点。

2.解答“一江春水向东流”是水相对地面(岸)的运动,“地球的公转”是说地球相对太阳的运动,“钟表时、分、秒针都在运动”是说时、分、秒针相对钟表表面的运动,“太阳东升西落”是太阳相对地面的运动。

说明 要求学生联系一些常见的运动指认参考系,可加深学生对参考系的理解。这类问题有时也需要仔细、深入地思考才能得出正确的答案。如我们说通信卫星是静止卫星、说静止卫星相对地球静止是模糊的。说静止卫星相对地面(某点)静止是正确的,静止卫星相对地球中心是运动的。

3.解答诗中描写船的运动,前两句诗写景,诗人在船上,卧看云动是以船为参考系。云与我俱东是说以两岸为参考系,云与船均向东运动,可认为云相对船不动。

说明 古诗文和现代文学中,我们会发现一些内容与自然科学有关,表明人文科学与自然科学是相关的。教材选用本诗是为了凸现教材的人文因素。

4.解答xA=-0.44 m,xB=0.36 m

2 问题与练习

1.解答A.8点42分指时刻,8分钟指一段时间。

B.“早”指时刻,“等了很久”指一段时间。

C.“前3秒钟”、“最后3秒钟”、“第3秒钟”指一段时间,“3秒末”指时刻。

2.解答公里指的是路程,汽车的行驶路线一般不是直线。

3.解答(1)路程是100 m,位移大小是100 m。

(2)路程是800 m,对起跑点和终点相同的运动员,位移大小为0;其他运动员起跑点各不相同而终点相同,他们的位移大小、方向也不同。

4.解答

3 问题与练习 1.解答(1)1光年=365×24×3600×3.0×108 m=9.5×1015 m。

(2)需要时间为 =4.2年

2.解答 (1)前1 s平均速度v1=9 m/s ;前2 s平均速度v2=8 m/s;前3

s平均速度v3=7 m/s

前4 s平均速度v4=6 m/s;全程的平均速度 v5=5 m/s

v1最接近汽车关闭油门时的瞬时速度, v1小于关闭油门时的瞬时速度。

(2)1 m/s,0

说明 本题要求学生理解平均速度与所选取的一段时间有关,还要求学生联系实际区别平均速度和(瞬时)速度。

3.解答(1)24.9 m/s,(2)36.6 m/s,(3)0

说明 本题说的是平均速度是路程与时间的比,这不是教材说的平均速度,实际是平均速率。应该让学生明确教材说的平均速度是矢量,是位移与时间的比,平均速率是标量,日常用语中把平均速率说成平均速度。

4 问题与练习

1.解答电磁打点记时器引起的误差较大。因为电磁打点记时器打点瞬时要阻碍纸带的运动。

2.解答(1)纸带左端与重物相连。(2)A点和右方邻近一点的距离Δx=7.0×10-3 m,时间Δt=0.02 s,Δt很小,可以认为A点速度v=

3.解答

(1)甲物体有一定的初速度,乙物体初速度为0。

(2)甲物体速度大小不变,乙物体先匀加速、匀速、最后匀减速运动。

(3)甲、乙物体运动方向都不改变。

4.解答 纸带速度越大,相邻两点的距离也越大。纸带速度与相邻两点时间无关。

5.解答 由题意知音叉振动周期为1300s,测量纸上相邻两波峰的距离(或一个完整波形沿纸运动方向的距离)Δx,纸带运动这段距离的时间Δt=1300s,可以认为该处纸与音叉沿纸带方向的相对速度 。

5 问题与练习

1.解答100 km/h=27.8 m/s

2.解答

A.汽车做匀速直线运动时。

=0.35 m/s

B.列车启动慢慢到达最大速度50 m/s,速度变化量较大,但加速时间较长,如经过2 min,则加速度为0.42 m/s2,比汽车启动时的加速度小。

C、汽车向西行驶,汽车减速时加速度方向向东。

D.汽车启动加速到达最大速度的过程中,后一阶段加速度比前一阶段小,但速度却比前一阶段大。

3.解答A的斜率最大,加速度最大。

aA=0.63 m/s2,aB=0.083 m/s2,aC=-0.25 m/s2

aA、aB与速度方向相同,aC与速度方向相反。

4.解答滑块通过第一个光电门的速度

滑块通过第二个光电门的速度

滑块加速度

第二章 匀变速直线运动的研究

1 问题与练习

1.解答(1)15,16,18,19,21,23,24;

图2-8

(2)如图2-8所示;

(3)可认为是一条直线。

2.解答A做匀速直线运动,速度为15 m/s;B做初速度为零,加速度为1.9 m/s2的匀加速直线运动;C做初速度为4 m/s,加速度为0.67 m/s2的匀减速直线运动,6 s时速度为0。【高中物理必修3-1.课本】

图2-9

3.(1)图2-9,(2)剪下的纸条长度表示0.1 s时间内位移大小,可近似认为速度

4.略。

2 问题与练习

1.解答初速度v0=36 km/h=10 m/s,加速度a=0.2 m/s2,末速度v=54 km/h

根据v=v0+at得

.v∝Δx,纸条长度可认为表示速度。

2.初速度v0=72 km/h=20 m/s,加速度a=-0.1 m/s2,时间t=2 min=120 s

根据v=v0+at得v=20 m/s-0.1×120 m/s=8 m/s

3.(1)4 s末速度为2 m/s,最大,7 s末速度为1 m/s,最小。

(2)这三个时刻的速度均为正值,速度方向相同。

(3)4 s末加速度为零,最小,7 s末加速度为1m/s2、最大。

(4)1 s加速度为正值,7 s末加速度为负值,加速度方向相反。

编者寄语

“大志非才不就,大才非学不成。”高中是人生求学阶段的重要里程,它既是初中学习

的延伸,也是大学生活的预备,因此如何度过高中的三年关系到学生未来的发展。作为一名

高中阶段的物理老师,我想和即将踏入高中门槛的学生浅谈一下高中物理的有关学习。

想学好高中物理,特别是高一物理,首先要注意转变自己的学习观念。初中物理是知识

型的学习,只要多做题,取得好成绩是比较容易的;高一物理是能力型的学习,特别强调注

重知识和能力的迁移。对初高中物理的学习类型反差,准高中生应该有这个心理准备。

其次,想学好高中物理尤其要注意以下几点:一是重视课本的阅读,学会看书。高中物

理较为抽象,注重物理现象的内在联系,对物理过程的分析比初中物理高,不能死记公式。

物理知识的掌握在很大程度上取决于课前学生预习上,作为学好物理的第一步,仔细反复阅

读课本,领会要领是极其重要的。二是学会反思,善于总结。做习题是必不可少的,但一定

要能读懂所表达的物理情景,明白在演变过程中出现了哪些重要状态。要学会分析解题的难

点,要能找出规律性的东西,不能简单对答案。

有鉴于此,我们英联特开办了暑期高一预科班(衔接班),教研组精心编写了这套初高

中衔接教材,教材除了汇集有关高考重点、难点知识点外,还由英联教师精选的习题以及高

考真题。从而达到对学生一下五种能力的重点培养:

一、理解能力——理解物理概念、物理规律的确切含义,能够清楚地认识概念和规律的

表达形式,能够鉴别关于概念和规律的似是而非的说法,理解相关知识的区别和联系。理解

物理规律的适用条件,并能应用于简单的实际物理问题。

二、推理能力——能根据具体物理问题中已知的事实和条件,结合学过的知识和获得的

方法,进行逻辑推理和论证,得出正确结论或做出正确判断,并能够把推理过程正确地表达

出来。

三、分析综合能力——能够对所遇到的问题进行具体分析,弄清其中的物理状态、物理

过程和物理问题的本质,建立适当的物理模型,找到解决问题的方法。

四、应用数学工具处理物理问题的能力——能够根据具体问题列出物理量之间的数学关

系式,并能进行推导、求解和合理外推,并根据结果得出物理判断、进行物理解释或作出物

理结论。

五、实验能力——能根据实际要求,控制实验条件,使用实验仪器,进行实验操作,观

察、记录、处理实验数据,得出实验结论。

更多精彩内容,比如对于高中阶段的不同及衔接研究成果将会在暑期预科班上由教师展

开讲解,由于篇幅所限,编者只分析到这里,由于编者水平有限及排版等各种原因书中出现

错误在所难免,欢迎读者批评指正。

英联教育教研组

目录

第一章 运动的描述(知识框架) ......................................................................... 2

第1节 质点 参考系和坐标系 ....................................................................................................................... 4

第2节 时间和位移 ......................................................................................................................................... 6

第3节 运动快慢的描述—速度 ..................................................................................................................... 9

第4节 实验:用打点计时器测速度 ........................................................................................................... 13

第5节 速度变化快慢的描述—加速度 ....................................................................................................... 17

第二章 匀变速直线运动的研究(知识框架) .................................................. 22

第1节 实验:探究小车速度随时间变化的规律 ........................................................................................ 23

第2节 匀变速直线运动的速度与时间的关系 ............................................................................................ 28

第3节 匀变速直线运动的位移与时间的关系 ............................................................................................ 33

第4节 匀变速直线运动的位移与速度的关系 ............................................................................................ 37

第5节 自由落体运动 ................................................................................................................................... 42

第6节 伽利略对自由落体运动的研究 ....................................................................................................... 47

第三章 相互作用(知识框架) ............................................................................. 48

第1节重力 基本相互作用 ........................................................................................................................... 49

第2节 弹力 ................................................................................................................................................... 56

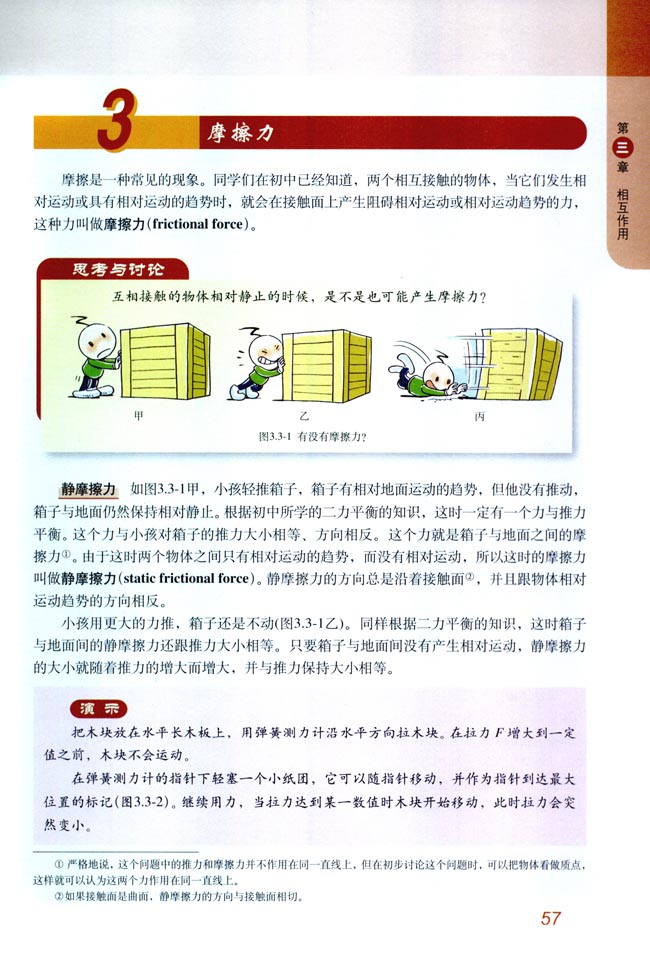

第3节 摩擦力 ............................................................................................................................................... 62

第4节 力的合成 ........................................................................................................................................... 69

第5节 力的分解 ........................................................................................................................................... 75

第一章 运动的描述(知识框架)

基本概念 质点:形状、大小可忽略不计的有质量的点 物体可看成质点的条件:物体的大小、形状对研究问题的影响可忽略不计 参考系:描述一个物体运动时,用来选作标准的另外的物体 坐标系:用来准确描述物体位置及位置变化

第1节 质点 参考系和坐标系

一、物体和质点

(1) 质点:用来代替物体的有质量的点

物理意义:质点是一个理想模型,不是实际存在的物体。

为了研究问题方便而进行的科学抽象

(2) 将物体视为质点的条件:物体的大小、形状对研究问题的影响

可以忽略不计时,可视为物体的质点

a. 物体的大小不是判断物体可否视为质点的重要依据(即:并不是任何情况下大的物体都不可视为

质点而小的都可以)

例:①地球公转:地球半径远小于地球距太阳间的距离 ,所以研究地球绕太阳太阳运动时可当作质点

②探究原子核的结构时:原子核很小,但不可视为质点

b. 同一物体在某一问题中可视为质点,而在另一问题中不一定可视为质点

例:①火车从武汉到北京运行时间:火车长度远小于武汉到北京的距离,故此时火车可视为质点

②研究火车过桥的时间:此时不可将火车视为质点

c. 平动的物体、转动的物体都有时可视为质点,有时不可以

例:①火车通过桥和火车跑长途路线都属平动;前者火车不可视为质点,后者火车可视为质点

②花样滑冰运动员,滑冰时有很多转动动作,在“探究她在冰面上所走路径”时可视为质点,探

究她“动作要领”时不可视为质点

二、参考系

1、 定义:在描述一个物体的运动时,选来作为标准的另外的某个物体叫参考系

2、 性质:(1)参考系的选择是任意,可以是静止的物体也可以是运动的物体

(2)宇宙间的一切物体都处在永恒的运动中,被选作参考系的物体只是被假定不动的

(3)物体的运动都是相对参考系而言,这是运动的相对性

(即同一物体,选取不同的参考系,其运动情况可能不同)

(4)研究地面上物体的运动时,常选地面为参考系

例1、 ①“看山恰是走来迎”以船为参考系,山是运动的

②“坐地日行八万里”以地心为参考系,因地球自转人运动的距离是地球的周长

例2、 ①甲、乙两汽车同速(v=15m/s)同向方向运动

若以地面为参考系,甲、乙汽车速度为15m/s

若以甲车为参考系,乙车速度为0

②甲、乙两汽车同速(v=15m/s)相反方向运动

若以地面为参考系,甲、乙两汽车速度分别为15m/s

若以甲车为参考系,乙车速度为30m/s

三、坐标系

定义:可以准确地描述物体的位置及位置变化

1、 一维坐标系

三要素:原点、正方向和单位长度

2、 二维坐标系 3、三维坐标系

第1节 质点 参考系和坐标系

经典习题

1、 关于质点的说法,下列正确的是( )

A.质点就是体积很小的球 B.只有很小的物体才能视为质点

C.质点不是实际存在的物体,只是一种“理想模型” D.大的物体有时可以视为质点

2、2007年5月25日大阪田径赛上,“飞人”刘翔以13秒14勇夺110米栏世界冠军,取得了“四连冠”的好成绩,伴随着雄壮的国歌,世界各地的华人留下了激动的泪水。下列说法正确的是( )

A.刘翔在飞奔的110米中可以看做质点

B.教练为了分析其动作要领,可以将其看做质点

C.无论研究什么问题,均不能把刘翔看做质点

D.能否将刘翔看做质点,决定与我们所研究的问题

3、 在下述问题中,能够把研究对象当作质点的是( )

A.研究地球绕太阳公转一周所需时间是多少

B.研究地球绕太阳公转一周地球上不同区域季节的变化、昼夜长短的变化

C.一枚硬币用力上抛,猜测它落地时正面朝上还是反面朝上

D.正在进行花样溜冰的运动员

4、 下列说法正确的是( )

A. 研究“神州”七号绕地球飞行时,飞船可看做质点

B.研究子弹穿过一张薄纸的时间时,子弹不可看做质点

C.研究火车通过路旁的一根电线杆的时间时,火车可看做质点

D.研究电子绕原子核的运动情况时,电子可看做质点

5、 下列说法正确的是( )

A.被选作参考系的物体是假定不动的

B.一乘客在车厢内走动的时候,它说车是运动的

C.研究地面上物体的运动,必须选取地面为参考系

D.质点运动的轨迹是直线还是曲线,与参考系的选取有关

6、 甲、乙、丙三架观光电梯,甲中乘客看一高楼在向下运动,乙中乘客看甲在向下运动,丙中乘客看甲、

乙都在向上运动。这三架电梯相对地面的运动情况可能是( )

A.甲向上、乙向下、丙不动 B.甲向上、乙向上、丙不动

C.甲向上、乙向上、丙向下 D.甲向上、乙向上、丙也向上、但比甲、乙都慢

7、 如图1-1-3所示,一根长0.8m的杆,竖直放置,今有一内径略大于杆直径的环,从杆的顶点A 向下滑

动,取杆的下端O为坐标原点,向下为正方向,图中A、B两点的坐标各是多少?环从A到B的过程中,位置变化了多少?(OB间距离0.2m)

8、 小明所在学校的校门口是朝南的,他进入校门后一直向前走120米后,再向东走40米就到了他所在的

教师,请你画出他的教室所在的位置。

第一章 运动的描述

2 问题与练习

1.解答A.8点42分指时刻,8分钟指一段时间。 B.“早”指时刻,“等了很久”指一段时间。

C.“前3秒钟”、“最后3秒钟”、“第3秒钟”指一段时间,“3秒末”指时刻。 2.解答公里指的是路程,汽车的行驶路线一般不是直线。 3.解答(1)路程是100 m,位移大小是100 m。

(2)路程是800 m,对起跑点和终点相同的运动员,位移大小为0;其他运动员起跑点各不相同而终点相同,他们的位移大小、方向也不同。

4.解答

3 问题与练习【高中物理必修3-1.课本】

8

15

1.解答(1)1光年=365×24×3600×3.0×10 m=9.5×10 m。

(2)需要时间为 =4.2年

2.解答 (1)前1 s平均速度v1=9 m/s ;前2 s平均速度v2=8 m/s;前3 s平均速度v3=7 m/s 前4 s平均速度v4=6 m/s;全程的平均速度 v5=5 m/s

v1最接近汽车关闭油门时的瞬时速度, v1小于关闭油门时的瞬时速度。 (2)1 m/s,0

说明 本题要求学生理解平均速度与所选取的一段时间有关,还要求学生联系实际区别平均速度和(瞬时)速度。

3.解答(1)24.9 m/s,(2)36.6 m/s,(3)0

说明 本题说的是平均速度是路程与时间的比,这不是教材说的平均速度,实际是平均速率。应该让学生明确教材说的平均速度是矢量,是位移与时间的比,平均速率是标量,日常用语中把平均速率说成平均速度。 4 问题与练习

1.解答电磁打点记时器引起的误差较大。因为电磁打点记时器打点瞬时要阻碍纸带的运动。 2.解答(1)纸带左端与重物相连。(2)A点和右方邻近一点的距离Δx=7.0×10 m,时间Δt=0.02

-3

s,Δt很小,可以认为A点速度v=

3.解答

=0.35 m/s

(1)甲物体有一定的初速度,乙物体初速度为0。

(2)甲物体速度大小不变,乙物体先匀加速、匀速、最后匀减速运动。 (3)甲、乙物体运动方向都不改变。

4.解答 纸带速度越大,相邻两点的距离也越大。纸带速度与相邻两点时间无关。

5.解答 由题意知音叉振动周期为1300s,测量纸上相邻两波峰的距离(或一个完整波形沿纸运动方向的距离)Δx,纸带运动这段距离的时间Δt=1300s,可以认为该处纸与音叉沿纸带方向的相对速度 。 5 问题与练习

1.解答100 km/h=27.8 m/s

2.解答

A.汽车做匀速直线运动时。

B.列车启动慢慢到达最大速度50 m/s,速度变化量较大,但加速时间较长,如经过2 min,则加速度为0.42 m/s,比汽车启动时的加速度小。

C、汽车向西行驶,汽车减速时加速度方向向东。

D.汽车启动加速到达最大速度的过程中,后一阶段加速度比前一阶段小,但速度却比前一阶段大。 3.解答A的斜率最大,加速度最大。

aA=0.63 m/s,aB=0.083 m/s,aC=-0.25 m/s aA、aB与速度方向相同,aC与速度方向相反。

2

2

2

2

4.解答滑块通过第一个光电门的速度

滑块通过第二个光电门的速度

滑块加速度

第二章 匀变速直线运动的研究

1 问题与练习

1.解答(1)15,16,18,19,21,23,24;

图2-8

(2)如图2-8所示; (3)可认为是一条直线。

2.解答A做匀速直线运动,速度为15 m/s;B做初速度为零,加速度为1.9 m/s的匀加速直线运动;C做初速度为4 m/s,加速度为0.67 m/s的匀减速直线运动,6 s时速度为0。

2

2

图2-9

3.(1)图2-9,(2)剪下的纸条长度表示0.1 s时间内位移大小,可近似认为速度

∝Δx,纸条长度可认为表示速度。

4.略。 2 问题与练习

1.解答初速度v0=36 km/h=10 m/s,加速度a=0.2 m/s,末速度v=54 km/h

2

.v

根据v=v0+at得【高中物理必修3-1.课本】

2

2.初速度v0=72 km/h=20 m/s,加速度a=-0.1 m/s,时间t=2 min=120 s 根据v=v0+at得v=20 m/s-0.1×120 m/s=8 m/s

3.(1)4 s末速度为2 m/s,最大,7 s末速度为1 m/s,最小。 (2)这三个时刻的速度均为正值,速度方向相同。

(3)4 s末加速度为零,最小,7 s末加速度为1m/s、最大。 (4)1 s加速度为正值,7 s末加速度为负值,加速度方向相反。 说明速度、加速度都是矢量,比较矢量的大小是按矢量的绝对值判定。

2

图2-10

4.图2-10 3 问题与练习

1.初速度v0=36 km/h=10 m/s,加速度a=0.2 m/s,时间t=30 s根据

2

得

x=10×30 m+×0.2×30 m=390 m

2

根据v=v0+at得v=10 m/s+0.2×30 m/s=16 m/s 2.初速度v0=18 m/s,时间t=3 s,位移x=36 m

根据得

3.初速度v0=0, 速度v=430 km/h=119 m/s, 时间t=210 s 根据v=v0+at列车加速度a=(v-0)/t=119/210 m/s=0.567 m/s 4.初速度v0=10 m/s,末速度v=0, 位移x=1.2 m

2

2

根据v-v0=2ax得

22

2

5.若飞机靠自身发动机起飞,飞机初速度为0,加速度a=5 m/s,位移x=100 m,末速度vx 由vx=2ax得

弹射装置使飞机初速度为v0,末速度为v=50 m/s 根据v-v0=2ax得v0=v-2ax

4 问题与练习

1.文具橡皮下落得快。纸片揉成很紧的小纸团后,小纸团下落变快。这是因为空气阻力的作用,纸片受的空气阻力大,小纸团受的空气阻力小。

2

2

2

2

2

,所以不行。

2.根据x=gt得 x=

2

×10×3.0 m=45 m

2

由于空气阻力,下落加速度小于g,计算结果应小于45 m。

3.设井口到水面的距离为x,石块下落做自由落体运动,设石块落到水面的时间为t,则有

x=gt=

2

×10×2.5 m=31 m

2

由于声音传播需要一定的时间,所以石块自由下落到水面的时间t<2.5 s,我们估算的x偏大。

画出v-t图象,如图2-11所示。

第三章 相互作用

第四章 牛顿运动定律

1 问题与练习

图4-10

1.(1)不能炸中目标。如图4-10所示,因为,炸弹被投下后,由于惯性,仍有与飞机相同的水平速度,如果目标是静止的,炸弹就会落到目标的前方。

(2)因为,当你跳起时,由于惯性,你仍有与地球相同的速度,所以还回到原处,而不落在原地的西边。

2.如果不系安全带,当紧急刹车时,车虽然停下了,但人因惯性而仍然向前运动,会发生危险。系上安全带后,人虽然因惯性向前运动,但受安全带的约束,不致发生危险。

3.物体以一定速度向上抛出,在空中向上运动,是由于物体具有惯性,而继续向上运动,不是因为受到了向上的力的作用。

4.如果选择了相对于静止的大树做加速运动的汽车为参考系,人在车上观察大树,大树做远离汽车的加速运动。大树的运动状态改变不是因为受到了力的作用,而是因为惯性定律在选择的参考系中不成立。

2 问题与练习

1.答:没有矛盾。牛顿第二定律公式F=ma中的F指的是物体所受的合力,而不是其中的某一个力。我们用力提一个放在地面上的很重的物体时,物体受到的力共有三个:手对物体向上的作用力F1,竖直向下的重力G,以及向上的支持力F2。如果F1<G,只是支持力F2减小,这三个力的合力F=0,故物体的加速度为零,物体保持不变。<G,只是支持力F2减小,这三个力的合力F=0,故物体的加速度为零,物体保持不动。< p>

2.解:由可得:。

3.解:由得:

高三理科党整合, 仅供高三复习全部书参考,以及高一二订正,不建议直接抄袭。

只要努力 一切来得及 在高考吧 里 零基础 学生 逆袭高考 仅一年时间 考上一本 重点 的例子不少。

课本 是一切知识的基础, 万变不离其宗! 望广大学子加油 考上自己理想的大学!

感谢各位提供资料的老师与同学。

答案包括 必修1 2 选修3-1,3-2, 3-3 热学 ,3-5 动量

- 7 左 整合

1

人教版高中物理Ⅰ课后习题答案

第一章:运动的描述

第1节:质点 参考系和坐标系

1、“一江春水向东流”是水相对地面(岸)的运动,“地球的公转”是说地球相对太阳的运动,“钟表时、分、秒针都在运动”是说时、分、秒针相对钟表表面的运动,“太阳东升西落”是太阳相对地面的运动。

2、诗中描写船的运动,前两句诗写景,诗人在船上,卧看云动是以船为参考系。云与我俱东是说以两岸为参考系,云与船均向东运动,可认为云相对船不动。

3、xA=-0.44 m,xB=0.36 m

第2节:时间和位移

1.A.8点42分指时刻,8分钟指一段时间。

B.“早”指时刻,“等了很久”指一段时间。

C.“前3秒钟”、“最后3秒钟”、“第3秒钟”指一段时间,“3秒末”指时刻。

2.公里指的是路程,汽车的行驶路线一般不是直线。

3.(1)路程是100 m,位移大小是100 m。

(2)路程是800 m,对起跑点和终点相同的运动员,位移大小为0;其他运动员起跑点各不相同而终点相同,他们的位移大小、方向也不同。

4.解答

第3节:运动快慢的描述——速度

1.(1)1光年=365×24×3600×3.0×108 m=9.5×1015 m。

(2)需要时间为154.2年 16

9.510

2.(1)前1 s平均速度v1=9 m/s

前2 s平均速度v2=8 m/s

前3 s平均速度v3=7 m/s

前4 s平均速度v4=6 m/s

全程的平均速度 v5=5 m/s

v1最接近汽车关闭油门时的瞬时速度, v1小于关闭油门时的瞬时速度。

(2)1 m/s,0

3.(1)24.9 m/s,(2)36.6 m/s,(3)0

第4节:实验:用打点计时器测速度

1.电磁打点记时器引起的误差较大。因为电磁打点记时器打点瞬时要阻碍纸带的运动。

2.(1)纸带左端与重物相连。(2)A点和右方邻近一点的距离Δx=7.0×10-3 m,时间Δt=0.02 s,Δt很小,可以认为A点速度v==0.35 m/s t

3.解(1)甲物体有一定的初速度,乙物体初速度为0。

(2)甲物体速度大小不变,乙物体先匀加速、匀速、最后匀减速运动。

(3)甲、乙物体运动方向都不改变。

4.纸带速度越大,相邻两点的距离也越大。纸带速度与相邻两点时间无关。

第5节:速度变化快慢的描述——加速度

1.

100 km/h=27.8 m/s

2.A.汽车做匀速直线运动时。

B.列车启动慢慢到达最大速度50 m/s,速度变化量较大,但加速时间较长,如经过2 min,则加速度为0.42 m/s2,比汽车启动时的加速度小。

C、汽车向西行驶,汽车减速时加速度方向向东。

D.汽车启动加速到达最大速度的过程中,后一阶段加速度比前一阶段小,但速度却比前一阶段大。

3.A的斜率最大,加速度最大。

aA=0.63 m/s2,aB=0.083 m/s2,aC=-0.25 m/s2

aA、aB与速度方向相同,aC与速度方向相反。

4.解答滑块通过第一个光电门的速度v1cm/s10cm/s 0.29

滑块通过第二个光电门的速度v2cm/s27cm/s 0.11

2滑块加速度acm/s t3.57

第二章:匀变速直线运动的描述

第1节:实验:探究小车速度随时间变化的规律

1.(1)15,16,18,19,21,23,24;

(2)如图所示;

(3)可认为是一条直线。

2.A做匀速直线运动,速度为15 m/s;B做初速度为零,加速度为1.9 m/s2的匀加速直线运动;C做初速度为4 m/s,加速度为0.67 m/s2的匀减速直线运动,6 s时速度为0。

3.(1)图2-9,(2)剪下的纸条长度表示0.1 s时间内位移大小,可近似认为速度 v、.v∝Δx,纸条长度可认为表示速度。

图2-9

4.略。

第2节:匀变速直线运动的速度与时间的关系

1.初速度v0=36 km/h=10 m/s,加速度a=0.2 m/s2,末速度v=54 km/h

根据v=v0+at得

2.初速度v0=72 km/h=20 m/s,加速度a=-0.1 m/s2,时间t=2 min=120 s

根据v=v0+at得

v=20 m/s-0.1×120 m/s=8 m/s

3.(1)4 s末速度为2 m/s,最大,7 s末速度为1 m/s,最小。

(2)这三个时刻的速度均为正值,速度方向相同。

(3)4 s末加速度为零,最小,7 s末加速度为1m/s2、最大。

(4)1 s加速度为正值,7 s末加速度为负值,加速度方向相反。

说明速度、加速度都是矢量,比较矢量的大小是按矢量的绝对值判定。

4.

第3节:匀变速直线运动的位移与时间的关系

1.初速度v0=36 km/h=10 m/s,加速度a=0.2 m/s2,时间t=30 s根据xv0tat得 2

x=10×30 m+×0.2×302 m=390 m 2

根据v=v0+at得

v=10 m/s+0.2×30 m/s=16 m/s

2.初速度v0=18 m/s,时间t=3 s,位移x=36 m 2(xv0t)2(36183)根据xv0tat2得am/s24m/s2 222t3

3.位移之比

第4节:匀变速直线运动的位移与速度的关系

1、54km/h

2、初速度v0=10 m/s,末速度v=0, 位移x=1.2 m

根据v2-v20=2axv2v022得am/s24.2m/s2 2x21.2

3.若飞机靠自身发动机起飞,飞机初速度为0,加速度a=5 m/s2,位移x=100 m,末速度vx

由v2x=2ax

得vx50m/s,所以不行。

弹射装置使飞机初速度为v0,末速度为v=50 m/s

根据v2-v20=2ax得

v20=v2-2ax

第5节:自由落体运动

1.文具橡皮下落得快。纸片揉成很紧的小纸团后,小纸团下落变快。这是因为空气阻力的作用,纸片受的空气阻力大,小纸团受的空气阻力小。

2.根据x=gt2得 x=×10×3.02 m=45 m 2

由于空气阻力,下落加速度小于g,计算结果应小于45 m。

3.设井口到水面的距离为x,石块下落做自由落体运动,设石块落到水面的时间为t,则有

x=gt2=×10×2.52 m=31 m 22

由于声音传播需要一定的时间,所以石块自由下落到水面的时间

t<2.5 s,我们估算的x偏大。

第三章:相互作用

第1节:重力 基本相互作用

1.(1)玻璃杯从桌子上掉下,在重力作用下,运动得越来越快;被掷出去的铅球,在重力作用下沿曲线落回地面;蹦蹦床在人的压力作用下,向下凹;橡皮筋在拉力作用下变得细长。

(2)人坐在凳子上,人对凳子有一个压力,该力的施力物体是人,受力物体是凳子。

2.略。

3.是位于同一点。

第2节:弹力

1.(略)

2.钢管受到3个力作用:重力G,地面的支持力F1、绳的拉力F2(图3-11)。重力G的施力物体是地球,地面的支持力F1的施力物体是地面、绳的拉力F2的施力物体是绳。

图3-11

3.略。

4.如图所示。

第3节:摩擦力

1.手压着桌面向前移动时,手受到桌面的滑动摩擦力作用。滑动摩擦力的方向与手指移动的方向相反,阻碍手指的运动。手对桌面的压力越大,手指受到的滑动摩擦力越大,对手指相对桌面运动的阻碍作用越明显。

上一篇:吴江高中排名